小生に「記録魔」の性癖はないが、人生後半になり、米国50州、世界三極(南極・北極・ヒマラヤ)、日本47都道府県、五大陸、日本百名山と、「まとまった旅行先」を「かたづける」のがクセになり、「世界50ヵ国訪問」が残り3ヵ国になっていた。男性の平均寿命を過ぎてガクッと体力が落ち、医者から穏やかでない症名を告げられたりして、「急がねば…」とアセる気分が湧き、6月にバルカン半島2ヵ国の山歩きツアーを申し込んだが、客が集まらず不成立。別の会社に申し込んだ山歩きもダメで、神様に「もう山歩きはやめなさい」と告げられたと思うしかない。催行決定済の「バルト三国古都巡り」の観光ツアーに滑り込み、懸案の50ヵ国訪問を一挙にかたづけることにした。

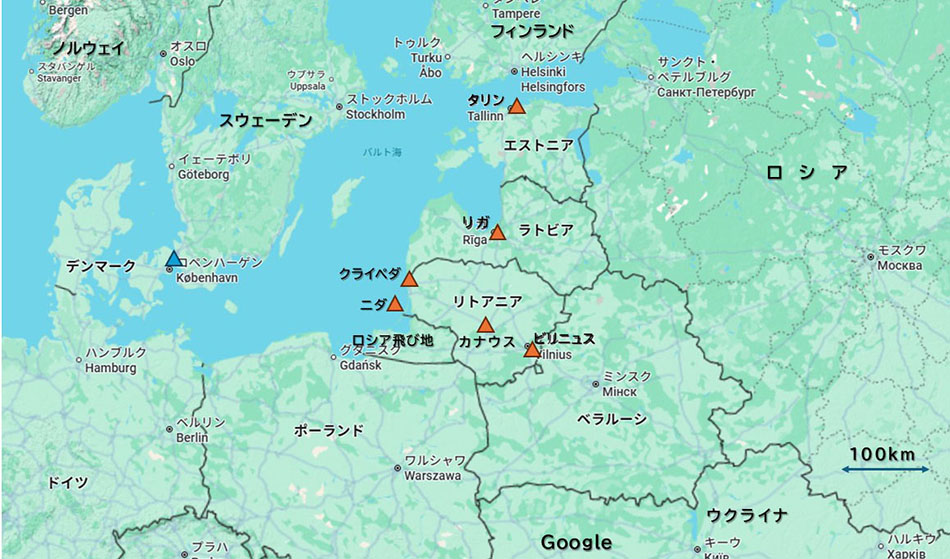

歴史オンチの小生、「バルト三国」の複雑な成り立ちを知る筈もなく、日露戦争で帝政ロシアの「バルチック艦隊」の基地がバルト海にあったこと、大相撲の元大関「把瑠都」(ばると)がエストニア出身だったくらいしか知らなかった。改めて旅行先の地図を見て、週刊誌の「プーチンの次の標的はバルト三国!」の刺激的な広告が腑に落ちた。ベラルーシがプーチンの盟友だとすれば、地勢的な危険はウクライナ以上かもしれない。

バルト三国はいずれも小国で(人口はエストニア:120万、ラトビア:180万、リトアニア:260万)、夫々独自の言語と立国の歴史を持つが、19世紀に帝政ロシアの支配下に置かれて以降ほぼ同じ経緯をたどり、20世紀始めに帝政ロシアの崩壊で独立を得たが、第二次大戦時にソ連邦に取り込まれ、20世紀末のソ連崩壊で再び独立した。同様の立場だったウクライナと違うのは、バルト三国が2004年にEU加盟とNATO加盟を果たし、経済的に先進国のレベルに成長したが(現在の一人当たりGDP:約45,000ドル = 日本とほぼ同じ)、ウクライナは独立後も親ロシア派と西欧派の内部抗争が続き、経済が低迷し(一人当たりGDP:16,300ドル)、安全保障にもスキを生じた。

厳しい歴史を経たバルト三国だが、1991年の再独立後、各国で国家再建を女性大統領が率いたことを特記しておきたい(女性大統領の在任:ラトビア:1999年~2007年、リトアニア:2009年~2019年、エストニア:2016年~2021年)。オトコ社会でダメになった国の民は、女性リーダーが率いたバルト三国のしなやかさ+したたかさに羨望の念を覚えるしかない。

そんなバルト三国を5日で駆け抜ける忙しい旅だったが、観光旅行者として感想を述べれば、バルト三国は路上犯罪の心配がなく、豊かな歴史遺産が見事に保全され、街は清潔、走る車も例外なくキレイで、食事が美味くサービスも良好だった。そんな素敵なバルト三国に、理不尽な戦火が及ばないことを心から願う。

羽田を昼に出発、コペンハーゲンからストックホルム経由でその日の内にエストニアのタリンに入る旅程だったが、カムチャツカの火山噴火で北回りルートを飛べず、南回りで15時間かけてコペンハーゲンに着いたが、接続便を逃し、その日はコペンハーゲン泊になった。航空券の書き換えに手間取り、空港近くのホテルにチェックインしたのは夜11時近く。翌早朝のフライトに乗るため起床は未明の3時で、ハードなスタートになった。

小国エストニアの首都タリン(人口35万)に入るフライトは少なく。経路変更でコペンハーゲンから一旦南下し、オランダのアムステルダムで乗り継いでタリンに着いたのは午後2時だった。昼食抜きで旧市街に直行、1時間半足らずで観光スポットを駆け巡り、バスに戻って「ものタリン」のオヤジギャグがとんだ。

|

|

|

|

タリンから5時間のドライブで次の宿泊地のラトビアの首都リガへ。バスの中で遅い昼食のサンドイッチを食べ、夜9時過ぎにリガ到着。レストランに直行し、この旅で初めて地ビールと本格的な食事にありついた。

予定の旅程を回復し、リガの市街観光へ。13世紀にドイツの商業都市として起き、16世紀から19世紀にかけてポーランド、スウェーデン、帝政ロシアの支配下で発展し、帝政ロシア時代はロシア第三の都市になって「バルトのパリ」と呼ばれた。ソ連時代に荒廃して「零落した貴婦人」のあだ名がついたが、1991年の独立以降復旧に努め、旧市街の美しい街並みが蘇った。新市街の19世紀後半にヨーロッパを席捲したアールヌーヴォー(新芸術様式)の建築物も目をひく。

|

|

|

|

三国を5日で巡る旅はゆっくりできない。リガ観光を午前中で切り上げ、名物のラトビア風ロールキャベツのランチを楽しみ、次の訪問国のリトアニアに移動。

国境を越えてクライペダに向かう途中で「十字架の丘」に立ち寄る。墓地でも宗教施設でもなく、ロシア帝国の支配に抵抗して十字架が立てられ、賛同者が現れて数が増えた。ロシアは何度も撤去を試みたがその都度復活し、やがて誰でも勝手に十字架を立てられる観光地になった。入口の土産物屋で小さい十字架を売っていたが、無宗教の小生はパス。

|

|

クライペダはバルト海に面した港町。13世紀からドイツ領の商都として発展し、第一次大戦後の1921年にリトアニアに編入されたが、ナチス時代に再びドイツの支配下に置かれ、ドイツの降伏直後にソ連に占領された歴史を持つ。ソ連時代はバルト海東岸の不凍港として重要視され、造船所や漁業に多くのロシア人が流入し、今もロシア語が多く使われている。ちなみに三国通しの我々のバスの運転手はロシア語使いで英語がダメだったが、三国の人の多くが数ヵ国語を話すので用が足りるらしい。カナウスから先の男性ガイドは7ヵ国語を自由に使えるという。(彼の知的な日本語に感服)。

クライペダはバルト海に面した港町。13世紀からドイツ領の商都として発展し、第一次大戦後の1921年にリトアニアに編入されたが、ナチス時代に再びドイツの支配下に置かれ、ドイツの降伏直後にソ連に占領された歴史を持つ。ソ連時代はバルト海東岸の不凍港として重要視され、造船所や漁業に多くのロシア人が流入し、今もロシア語が多く使われている。ちなみに三国通しの我々のバスの運転手はロシア語使いで英語がダメだったが、三国の人の多くが数ヵ国語を話すので用が足りるらしい。カナウスから先の男性ガイドは7ヵ国語を自由に使えるという。(彼の知的な日本語に感服)。

我々のクライペダ滞在の目的は、バルト海に長く伸びるクルシュー砂洲の観光。全長98kmの砂洲の北側52kmがリトアニア領で、南側の46kmはロシア飛び地のカリーニングラード州に属する。カリーニングラードは元はポーランド領だったが、ナチスドイツが領有し、第二次大戦のポツダム協定でソ連の飛び地になった。州都は人口50万の大都市で、Googleの写真地図を見ると大規模な港湾施設があり、軍港らしい雰囲気もある。ちなみに日露戦争のバルチック艦隊が発進した軍港は少し北のラトビアのリアバーヤで、写真地図を拡大すると昔の軍港の痕跡がある。我々は日本から15時間の空の旅にウンザリしたが、バルチック艦隊は7ヵ月の航海に疲れはて、戦意喪失していたのかもしれない。

クルシュー砂洲は京都の「天橋立」を100倍大きくしたと思えばよい。クライペダからフェリーで砂洲に渡り、南下してロシア国境の砂丘でロシア側を眺め、国境の町ニダで伝統の魚料理を楽しむ趣向で、帰途にこの地を愛したドイツの文豪トーマス・マンの別荘を訪れた。

|

|

|

|

砂洲の観光を終えてクライペダに戻り、夕食は旧市街で。

|

|

カウナスは15世紀にハンザ同盟の代表部が設けられた商業都市で、その時代のゴシック建築が多く残っている。第一次大戦と第二次大戦の間、リトアニアの首都だった時代があり、興味深い観光スポットが多いが、我々は旧市街の中心部を30分ほど駆け巡り、新市街をちらっと見て郊外の杉原記念館に急いだ。

|

|

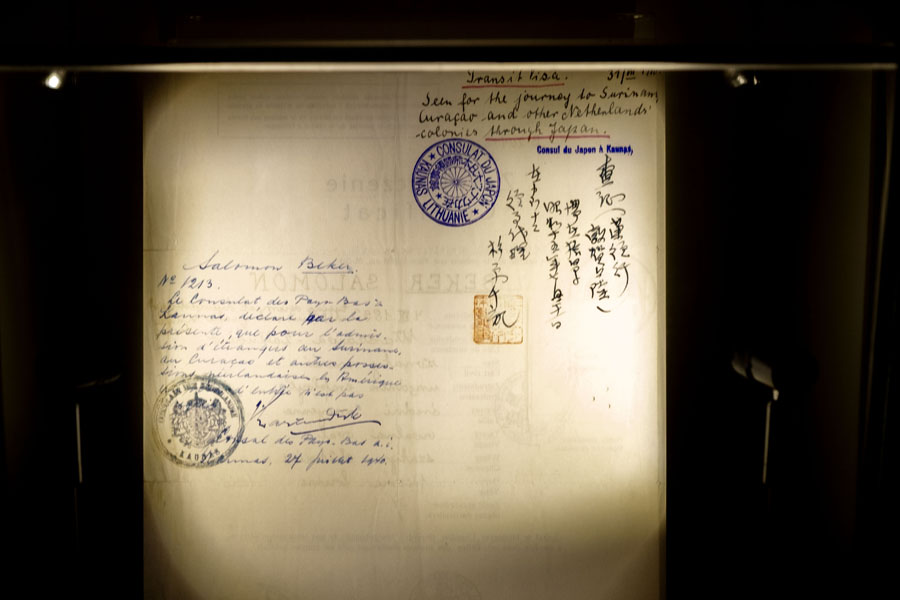

第二次大戦中に外交官の杉原千畝がユダヤ人にビザを発行して多くの命を救った話は知っていたが、その現場がカウナスと知らなかった。1940年当時、カウナスがリトアニアの首都で、杉原は周辺国の情報収集が任務だった。現地ガイドの説明によれば、ナチスの迫害を受けてポーランドからリトアニアに逃れたユダヤ人を救うため、オランダの領事が南米のオランダ領キュラソー入国を許可する「偽ビザ」を発給し、彼等を合法的に出国させる為、杉原に日本通過のビザ発給をもちかけたという。

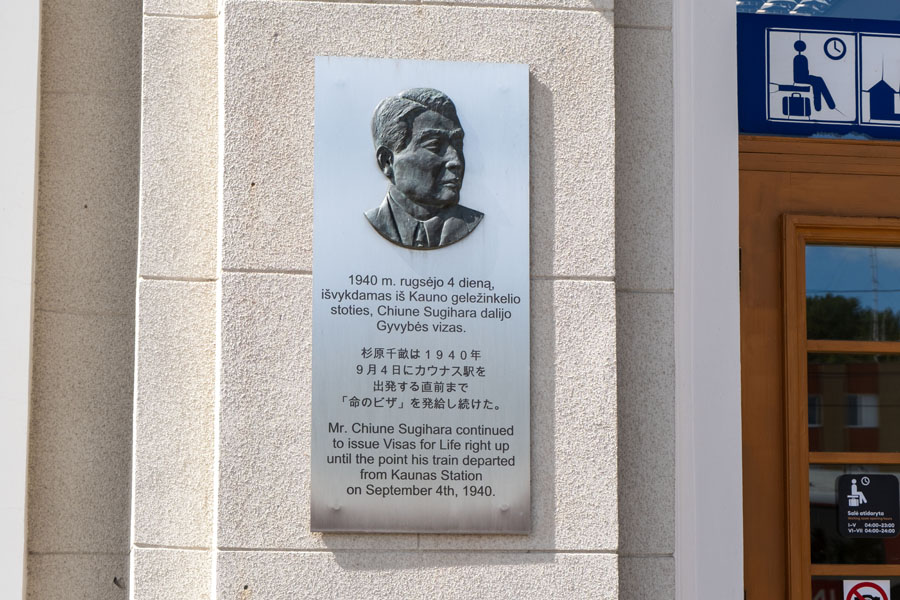

杉原は本国外務省に通過ビザ発行の承認を求めたが、ナチスドイツと同盟関係を結んだ日本政府が承認する筈がなく、杉原は独自の判断でビザ発給を決め、次々と押し掛けるユダヤ人に発行したビザは数千件に及んだ。ソ連の圧力で領事館を閉鎖してからも市内のホテルで発給し続け、カウナスを離任する列車の窓から最後のビザを渡したエピソードもある。ビザを得たユダヤ人はシベリア鉄道でナホトカに移動し、船で日本の敦賀に渡り、更に米大陸に逃れることが出来た(幸いにも日米開戦の前だった)。彼等の旅行費用は米国のユダヤ系財団が負担したという。

カウナスを撤収した杉原の異動先はルーマニアのブカレストで、日本の敗戦で杉原と家族はブカレストの捕虜収容所に収容され、1947年4月に帰国したが、罷免されて外務省を去った。杉原の人道的行為が世に認められたのは、45年後の1985年にイスラエル政府が杉原の功績を讃えて顕彰したことによる(杉原はその翌年に他界)。日本政府が杉原の名誉を回復したのは更に15年後の2000年だった。杉原の人道的行為で救われたユダヤ人の多くが戦後イスラエルに入植したが、彼等が今ガザ地区で行っている非人道的行為を、天国の杉原はどう思っているだろうか?

|

|

早くも旅の最終日。この日はバルト三国で最大と言われるビリニュスの旧市街を終日歩き回ることになる。80歳を過ぎて旅先で必ず股関節痛を生じて歩行困難に陥っていた。幸いこれまで何とかなっていたが、転ばぬ先の杖を持ち歩くことにする。

リトアニアの首都ビリニュスはバルト三国の中で唯一内陸にあり、ロシアの同盟国ベラルーシとの国境まで20kmもなく、ロシア飛び地のカリーニングラードと本土を結ぶ道路もここを通っている。旅行者として緊張を感じる場面は皆無だったが、動乱の歴史を生き抜いてきた50万の住民は内心どう感じているのだろうか。市内に杉原を顕彰する碑が立ち、杉原の名を冠した道路があることから、この国の人たちが平和を祈念し、人間として行うべきことを深く考えていることが窺われる。

|

|

|

|

|

|

|

|

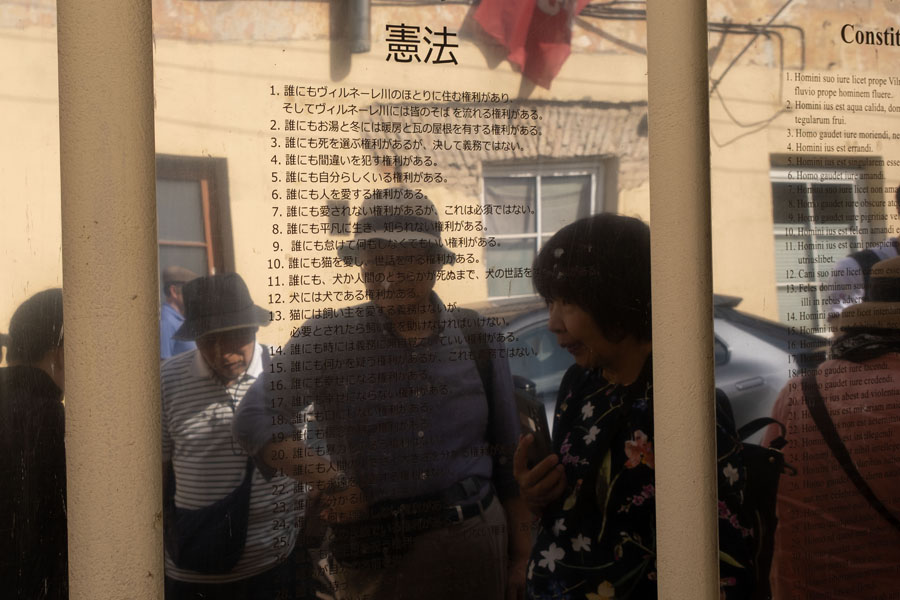

旧市街の一画に「ウジュピス共和国」と呼ばれる一風変わった地区がある。1997年に独立共和国を宣言し、独自の憲法を掲げて大統領官邸もあるが、国家として公認されたわけではない。ここに住む芸術家たちの、自由を謳歌する一種の遊びと考えてよいのだろう。メインストリートに全41条の憲法を各国語に訳したパネルが掲げられ、日本語版もある。なかなか含蓄があるので、31条から最終41条までを引用して、バルト三国の旅の総括とする。

| 第31条 誰にも自由でいる権利がある 第32条 誰もが自身の自由に責任を持つべきである 第33条 誰にも泣く権利がある 第34条 誰にも誤解される権利がある 第35条 誰にも他人に罪を着せる権利はない |

第36条 誰にも個人として生きる権利がある 第37条 誰にも権利を持たない権利がある 第38条 誰にも恐れないでいる権利がある 第39条 勝つな 第40条 やり返すな 第41条 でも降参するな |

|

|

懸念した腰痛は最終日後半に現われたが、杖を使って歩き通すことが出来た。帰途のフライトはトラブルもなく、コペンハーゲンから南回り12時間で羽田に帰着、無事に旅を終えることができた。