マチュピチュの話をすると、自分も行ったという人が結構いる。学生の卒業旅行でも人気スポットになっているらしい。マチュピチュを訪れる観光客は年間1百万人と言うから、日本人も年間数万人いるだろう。これまでの累計を50万人と仮定すると、日本人の250人に1人がマチュピチュを訪れた計算になる。

インカ道を歩いてマチュピチュを訪れる人は、世界遺産保護のため1日約200人に制限されているので(後述)、年間で7千人前後だろう。日本ではインカ道トレッキングを扱うツアー会社が限られているので、募集広告から推定すると年間せいぜい数百人の筈で、参加者は「相当レアな人」ということになる。我々(小生・つれあい)に「ヘンジン」の自覚はないが、「ヘンなところに行く人」にはカウントされるかもしれない。

とは言え、我々のインカ道歩きは「どうせ行くなら歩いて行こうか」の軽いノリで、「秘境探検」や「歴史探求」など殊勝な動機があったわけではない。予習不足も毎度のことで、「旅は行ってヤッパリより、見てビックリの方が面白い」と開き直り、この記事を書く段になって気になったことを慌てて調べたりするが、歴史オンチが斜め読み→思い込みで書いていることゆえ、読者諸賢はくれぐれもウノミになさらぬように。

インカ道の総延長は4万kmと言われ、地球一周に等しい。古代ローマ街道の15万km(諸説あり)には及ばないが、馬も車も鉄器も無く、僅か100年でこの世から消えた国が、どうやってこの大事業をやりとげたのか、インカの謎の一つとされている。我々が歩いたのはその1/1000の40kmにすぎず、ごく一部の印象でインカ道全体を論ずるつもりはないが、確信を持って言えることが一つある。それはインカ道が「道路」ではなく「通信インフラ」だった、ということだ。

人馬や車が行き交う「道路」は「交通・運輸インフラ」で、今ならば「国土交通省」の所管になる。「インカ道」は人が一人歩く道幅しかなく、這って登るような急坂、人間サイズのトンネル、断崖をへつって通した箇所もあり、とても「道路」とは呼べない。見た目は「登山道」だが、違うところは石積みの基礎と石畳の舗装で、アンデスの荒い気象や地震に耐える強固な土木工事が施された結果、500年後の今もビクともしない。税金を湯水の如く投入した現代の公共インフラが天災で無残に壊れるのを見るにつけ、インカの技術力の高さと、それを国の隅々まで展開した為政者の意志に感服するしかない。

馬も車も無かったインカで、最も早い情報伝達手段は「人が走って伝える」ことだった。インカ道の数kmおきに宿駅(タンボ)を設け、飛脚リレーで指示命令を国の隅々まで伝え、出先からもフィードバックさせた。その伝達速度は1日で280kmに達したという(ちなみに江戸時代の早飛脚は江戸~京都480kmに3~4日を要した)。インカの山岳飛脚は現代のトレイルランナー以上の健脚だったに違いない。

インカには文字も無かった。飛脚が口伝えでリレーしたら「伝言ゲーム」のようにトンチンカンになって用をなさない。インカが文字の代りに用いたのは、ヒモの結び方で数字を表す「キープ」で(当ページ最後段に写真あり)、ヒモの色と数字の組み合わせでコード(暗号)を構成し、高度な情報を誤りなく伝達したと考えられる。今から5百年前(日本の室町時代)に、南北4千km東西1千km(日本のざっと4倍)の国の隅々まで高速通信網を巡らし、デジタル通信で国を治めていたと考えると、「インカ=宇宙人」説に現実味が湧いてくる。

インカはクスコを拠点に周辺の部族を次々に取り込むことで、巨大な帝国を形成したとされる。その手段は武力制圧ではなく、優れた土木技術と農業技術を太陽信仰とパッケージで相手方に納得させ、互恵の同盟関係で連邦を構築したと考えられている。従属する部族が自治を保って地産地消で暮らし、重税・収奪がなければ大量輸送は生じず、軍隊も出動しなければ「道路」ナシでも国は成り立つ。インカの統治システムの根源は「情報パワー」で、インカ道の飛脚リレーが当時最高の「通信インフラ」として機能した。以上は筆者がインカ道歩きの余韻で描いた「インカ・ユートピア」である。

年間1百万のマチュピチュ観光客の大半がクスコから交通機関を使って往復する。この間の距離は約120kmだが、最後の約40㎞は道路がなく、ウルバンバ川の狭い谷底にムリヤリ通した鉄道で行くしかない。以前はクスコからマチュピチュまで直通列車があったが、数年前にクスコ近くで起きた土砂崩れで路床が崩壊し、今は途中のオリャンタイタンボまでバスで行き、列車に乗り換えてマチュピチュに入る。列車は脆弱な線路を自転車並みの速度で走るので、クスコからマチュピチュまで4時間以上かかる。

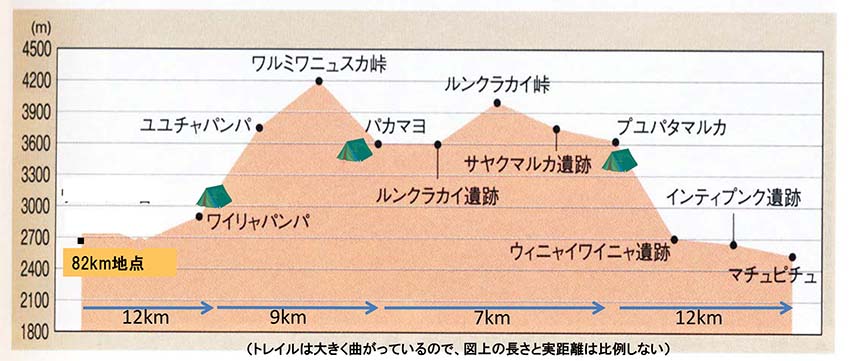

インカ道を歩く場合は道路終点のチルカまで車で入り、マチュピチュまでの40km(鉄道とは違うルート)を3泊4日のテント泊で歩くのが一般的(帰路は列車→バスでクスコに戻る)。我々はクスコの観光を終えてオリャンタイタンボ手前のウルバンバで1泊し、翌朝チルカ村外れの「82㎞地点」(クスコからの距離)でスタッフと合流して準備を整え、インカ道のゲートで入域手続きをしてトレッキングを開始した。

インカ道は遺跡保護のため1日500名の入域制限がある。この人数は同行するスタッフを含むので、客の実数では1日約200名になる(我々のグループはトレッカー14名にスタッフ22名の総勢36名)。インカ道歩きは予約が必須で、事前にパスポートのコピーを提出して許可書を入手し(ツアー会社がやってくれる)、トレッキング中も許可証とパスポートをしっかりチェックされる。予約は半年前に満杯になり、中南米流の「阿吽の袖下」術も利かない由。インカ道トレッキングは予約や変更の手続きが面倒なことから、扱うツアー会社が限られるようだ。

インカ道トレッキングのスタイルはヒマラヤ登山のキャラバンを手本にしたようで、ポーターがテント、食料、鍋釜と客の個人装備を背負って運び、食事も同行のキッチンスタッフが整えるので、トレッカーは自分の身の周り品(雨具、水、おやつ)だけ担げば良い。人件費の安いヒマラヤでは個人ポーターを雇い、カメラから水まで持たせて本人は空身で歩いたが、インカ道ではそこまでの贅沢はしない。従って持ち歩く撮影機材も軽量最優先になり、デジタル1眼レフに万能レンズ(28~300㎜)1本で間に合わせることにする(それでも2㎏超になるが)。

|

|

|

|

初日はチルカ(標高2600m)からワイリャバンバ(標高2950m)のキャンプ場までの12㎞。標高差350mも足慣らしにちょうど良い。スタッフは重い荷物を担いで空身のトレッカーを追い越し、昼食の場所に先着して食事用テントを張り、食事の準備をして客の到着を待つ。昼食が終わるとテントを撤収し、再び我々を追い越して宿泊テント場へと急ぎ、設営と夕食準備をする。彼等のキビキビした働きぶりは、中南米でよく指摘される「やる気の無さ」とは全く無縁。スタッフは周辺農民のアルバイトだが、彼等は誠実勤勉で名を遺した「インカの末裔」なのだ。

山の天気は午後から崩れる。アンデス山中も例外ではなく、雨具を着てカメラをザックに仕舞い、黙々と歩くしかない。ややイヤ気がさした頃にワイリャバンバに着いたが、我々に割り当てられたテント場は最上段で、最後の急登でアゴが出た。テントに倒れ込んで高度計を見ると標高3100m、富士山の8合目である。

起床は5時半、ヒマラヤ同様に洗面のお湯と紅茶をテントまで持ってきてくれる。出発は7時だが、身支度やら食事やらでバタバタする。キャンプ場のトイレはシャベルで掘った「穴」がフツウだが、インカ道ではポーターが「携帯水洗トイレ」を2基運んでいる。中味は出発時に現地処理するので(現場を見ていないが、ぶちまける筈)、環境的には「シャベルの穴」と変わらないが、客を文明的な気分にさせようという努力は評価したい。

起床は5時半、ヒマラヤ同様に洗面のお湯と紅茶をテントまで持ってきてくれる。出発は7時だが、身支度やら食事やらでバタバタする。キャンプ場のトイレはシャベルで掘った「穴」がフツウだが、インカ道ではポーターが「携帯水洗トイレ」を2基運んでいる。中味は出発時に現地処理するので(現場を見ていないが、ぶちまける筈)、環境的には「シャベルの穴」と変わらないが、客を文明的な気分にさせようという努力は評価したい。

この日の移動距離は9kmで短いが、のっけから標高差1100mの連続急登があり、標高4198mのワルミワニュスカ峠を越え、次のキャンプ地まで600m下る。日本の北アルプスの標準的な山歩きもこんなものだが、ルートの平均標高が約1000m高く。酸素が薄い分だけ疲労度が濃くなる。

|

|

|

|

|

|

3日目は標高3650mのパカマヨキャンプ場から3998mのルンクラカイ峠まで登り、3700mのプユパタマルカのキャンプ場に下る約7kmのルート。天候は相変わらずハッキリせず、雨具を着たり脱いだりの1日になる。標高が高いので気温が低く(計算では標高3500mの気温は標高ゼロより21度低い)、ここが熱帯の多雨地帯であることを忘れていた。

前述のようにインカ道は飛脚が走る「登山道」だったが、スペイン統治時代に馬を通すために拡幅・改修された箇所がある。前日歩いたルートも改修で道幅が広くなっていたが、スペイン人はマチュピチュの存在に気付かなかったので、マチュピチュ周辺のインカ道は当時の原型を保っていると言われる。

|

|

|

|

トレッキング最終日はプユパタマルカのキャンプ場からマチュピチュ遺跡まで約12kmで、標高差1000mの下りになる。インカ道を歩くまで、こんなにあちこちにインカ遺跡があるとは思っていなかった。ガイドが使った説明パネルによれば、今回の40kmのルート上に大規模な遺跡だけで15、未発見の遺跡が隠れている可能性もあるという。考えてみればインカの遺跡は特別な建造物ではなく。インカが生活していた集落が崩壊せずに今日まで残ったもので、あちこちにあっても不思議はない。

それにしても、どの遺跡でも圧倒されるのは「アンデネス」。「段々畑」と訳されるが、本来は土砂崩れ防止の土木建造物で、日本の砂防ダムのようなもの。各段上に几帳面に作られた猫の額サイズの畑はオマケと考えられている。アンデネスは山を削って断面に石垣を積んだだけではない。各段毎に大石・砕石・砂利の層を積み重ね、その上に腐葉土を乗せた構造で、大雨が降っても大地震があって崩れない。50段以上、高低差が2百m以上もある巨大なアンデネスを、国のあちこちにキッチリと築いたインカのキマジメさに改めて感服する。

|

|

|

|

マチュピチュ入口の「太陽の門」から1時間で遺跡に到着。インカ道を来たトレッカーはそのまま遺跡に入れるが、疲れているし閉門の時間も近いので、見学は翌日にして、シャトルバスで麓のマチュピチュ村に下る。

マチュピチュ村は最近まで「アクア・カリエンテス」(温泉)と呼ばれていた。今も街外れに公衆浴場があるが、水着でぬる湯に浸かっても温泉気分は出ないのでパス。古い案内書を見てマチュピチュ村は小さいホテルが数軒だけの鄙びた集落と想像していたが、来て見てビックリ。モンブラン麓のシャモニを思い出させる観光都市(?)で、夜になると賑やかなネオンも灯るが、3泊4日テント泊が終わったばかりの高齢トレッカーは少しでも早く寝たい。

朝1番のシャトルバスで遺跡に上り、ゲートが開くのを待って入場、最奥にあるワイナピチュ登山の受付窓口へと急ぐ。入山は先着200名様で、朝7時の1度目を逃すと次の受付は10時、この2回で本日終了なのだ。ワイナピチュは遺跡の北側にそそり立つ標高2690mの岩峰で、マチュピチュの景観に欠くべからざる存在。垂直に近いピークの登攀は岩登りエクスパート専用に見えるが、尾根にジグザグの階段が刻まれていて、シロウトでも1時間で登れる。

|

|

ワイナピチュから下山し、ゲートに戻って早目のランチ。遺跡内は飲食禁止でトイレもなく、ゲート脇に一軒しかないホテル(1泊10万円とか)の高級キャフテリアを予約しておくか、食堂の列に並ぶか、空腹とトイレをガマンするしかない。遺跡見学はワイナピチュからゲートに戻る途中とランチ後の計3時間で、短いようだがこれが標準らしい。見学順路からの逸脱は厳禁で、ノロノロ渋滞も監視員に厳しく注意される。ルートが複雑に曲がりくねっていて位置関係がつかめず、自分がどこで何を見ているのかピンと来ない。後日撮った写真と案内書を見比べて、ああここだったのか、と思ったりする。

文字を持っていなかったインカは、マチュピチュについても何も記録を残していない。案内書にもっともらしく書いてある建物の名前や用途などは後世の想像に拠るもので、そもそもマチュピチュが何だったのかも定説がなく、今は「王族の離宮」説が有力らしい。

マチュピチュはインカ末期(16世紀初め)に放棄されて熱帯の密林に覆われ、強欲なインカ財宝ハンターにも見つからず400年間眠り続けた。起こしたのは米国イエール大の考古学講師ビンガム。1908年にチリのサンチアゴで開催された科学者会議に出席したビンガムは、帰路ペルーに立ち寄ってオリャンタイタンボ遺跡を訪れ、インカ文明に強い興味を持った。1911年にイエール大探検隊を組織してペルーに戻り、同年7月24日にマチュピチュを発見、1915年までに3回の発掘調査を行った。1913年にビンガムの調査を特集したナショナルジオグラフィック誌がセンセーションを巻き起こし、一躍有名人になったビンガムは学者から政界に転身、1924年にコネチカット州知事に当選、同年上院議員にも当選する。ビンガムは映画「インディアナ・ジョーンズ」のモデルとも言われる。米国には時々痛快な人物が現れる。

|

|

|

|

|

|

2時半に見学を終えて村に下る。マチュピチュでやり残したことがあった。つれあいが旅先から投函したいという絵手紙の切手調達である。村の広場で郵便局を探すが数人に尋ねても要領をえず、やっと裏通りの雑貨屋が郵便業務をやっていると分かった。スイスのサンモリッツでも切手探しに苦労した。世界に冠たる観光地でも郵便局を維持できない時代になったようだ。

クスコへの帰路は小鉄チャンが楽しみにしていた鉄道の旅(乗車はオリャンタイタンボまでの2時間)。ディーゼル機関車が引く長編成の客車は予想より立派で、各車両に3名のスタッフが乗務してスナックと飲み物のサービスをする。それが終わると鬼に扮装して踊ったり、民族衣装スタイルでファッションショーをしたかと思うと、今度はその即売で座席を回る。日本人客はカモと見られてしつこく売り込まれたが、断捨離モードの高齢トレッカーは財布のヒモが堅く、スタッフの営業成績には貢献せず。

|

|

前夜はクスコ帰着が遅くなり、夕食を終えてホテルに入ったのは深夜。帰国の荷物をパックして寝たと思ったらモーニングコールが鳴った。早朝のフライトでクスコから首都リマに移動。海抜3000m~4000mで2週間を過ごしたので、海沿いの濃厚な酸素に酔いそうな気がする。

リマはインカを滅ぼしたスペイン人征服者ピサロによって築かれ、南米植民地支配の拠点として発展し、圏人口1千万を超える南米屈指の大都市になった。南米の歴史は権力争いとクーデターの繰り返しで、それらが頻繁に且つ絡み合って荒々しく作られてきた。主人公は先住民ではなく、閉塞感漂うスペインを脱出した荒くれ者とその子孫だった。政治は彼等の覇権争いの私闘そのもので、それが20世紀末まで続いた(と歴史オンチは考える)。

ボリビアの荒々しい時代が、初の先住民出身のモラレス大統領の登場でひとまず落ち着いたと同様、ペルーでも日系2世という異質な出自のフジモリ大統領(以下敬称略)が国の流れを変えた。数学教授だったフジモリは1990年の大統領選で予想外の勝利を得ると、直ちに大規模な経済改革と犯罪勢力の一掃に着手した。既存勢力が支配する議会の抵抗を封じるため、フジモリは「自己クーデター」のアラワザを行使し、国家非常事態宣言と戒厳令下で大統領権限を強化して改革を強行した。

フジモリの手法は先進国や世銀など国際機関の批判を浴び制裁も受けたが、国民の大半はカオス的状況の収束に全力をあげるフジモリを支持し、1995年の大統領選で圧勝して再選され、2000年の選挙でも三選を禁ずる憲法を曲げて当選を果たした。しかし野党が公開した不正選挙の映像が呼び水になり、独裁権力の裏面に対する糾弾が噴出した。フジモリは殺人罪で弾劾されるに及び、二重国籍を持つ日本国への亡命(2000年11月)の道を選ぶ。

それでも人々(選挙民)がフジモリを捨てなかったことは、2016年の大統領選で娘のケイコ・フジモリが演じた大接戦に表れている。政治は時の権力者が我田引水に使う道具ではなく、国民に選ばれた政治家が「国のため・民のため」に権力を行使する場であることを、フジモリが全力で示した結果ではないだろうか(南米流の手荒な手法ではあったが)。そんなフジモリが、2007年に亡命先の日本で参議院選挙に立候補したことは、盟友が集票道具に引っ張り出したにせよ、大義名分を外れた政治行動でしかなく、残念な汚点になったような気がする。

|

|

|

|

リマ滞在は午後の半日だけで、深夜のフライトでリマを発ち、ダラス経由で帰国。ダラスは往復とも空港内のトランジットだったが、トランプ大統領令直後もあってか、面倒だった入出国管理が更にウルサくなり、行列整理でグループがバラバラにされて老人迷子が出る始末。旅客の安全確保にモンクをつけるつもりはないが、自由の国アメリカが不自由になったのは自家中毒症状ではないだろうか。敵意を露わにすれば相手も「倍返し」で反応するのは国際社会でも同じこと。「敵を作ることが成功への道」を人生訓にしている大統領に、その辺りを理解させるのはムリかもしれないが。