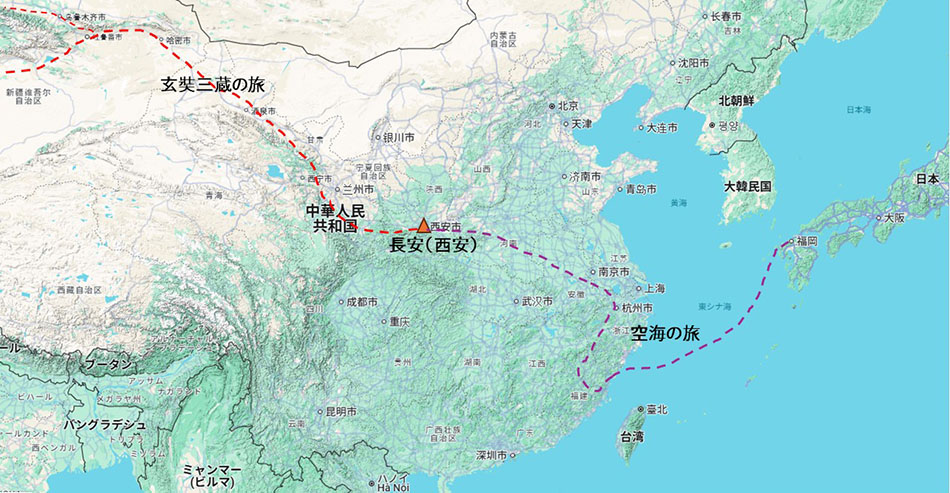

26年前の話だが、モンゴル旅行で世話になったツアー会社から、西安の大雁塔で除夜の鐘を撞く旅に誘われた。西安は前漢から唐末まで1100年にわたり中国の都だった「長安」で、当時の世界の政治・文化の中心だった。日本人にとっても憧れの都で、717年に遣唐使として渡り唐政府で重用された阿部仲麻呂や、804年に留学生として渡って密教を深めた空海などがいた。

彼等の少し前、645年にインドから仏経典を持ち帰った玄奘三蔵は、長安の大慈恩寺を拠点に経典の翻訳事業を行い、経典や仏具を保存する施設として、皇帝の太宗・高宗を動かし、大慈恩寺に大雁塔を建立させた。そんな由緒ある寺で除夜の鐘を撞かせてもらう機会など滅多にない。年末年始を自宅で過ごす習慣だったが、この年は子供たちに帰省の気配なく、夫婦で越年の旅をすることにした。

旅のレポート:西安(中国)

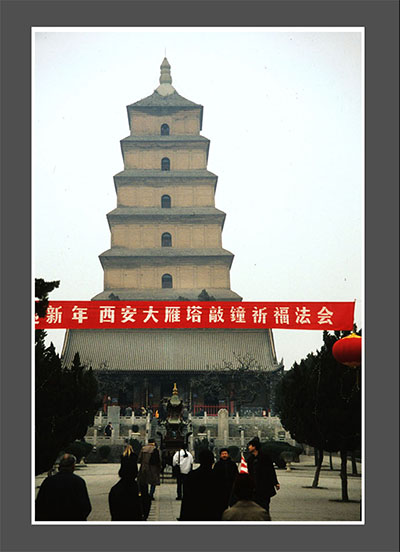

大慈恩寺に鐘撞法会の横断幕 |

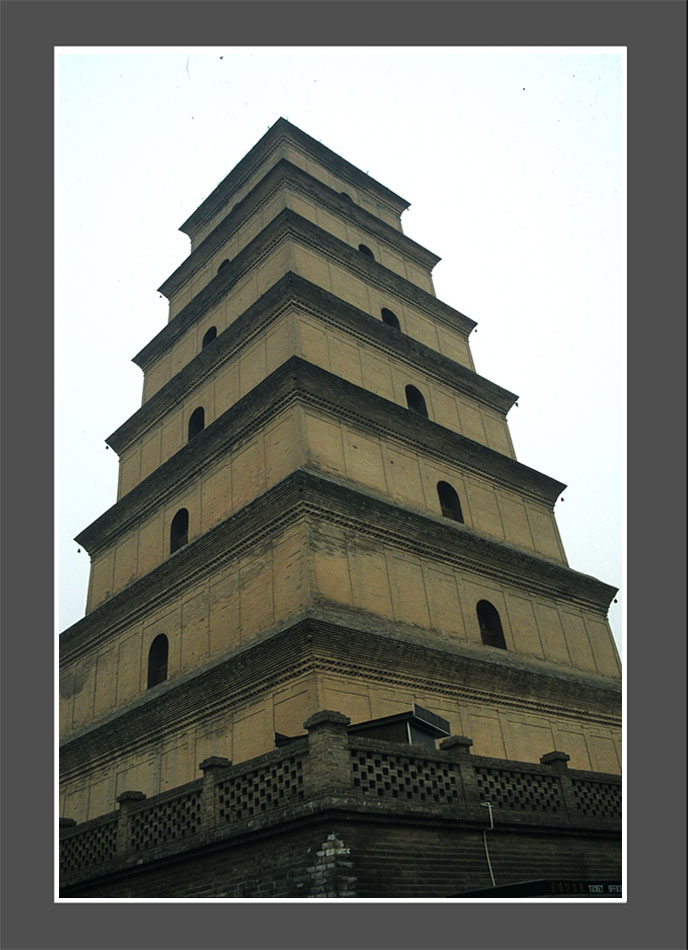

大雁塔 |

中国で文化大革命が荒れ狂った時代、仏教寺院も破壊の対象にされたが、重要な文化財には手を出さないように中央から指導があったらしい。おかげで大慈恩寺と大雁塔は昔の姿を留め、我々のような遠路の観光客だけでなく、地元の人たちが参拝に訪れる姿も少なくなかった(右)。

中国で文化大革命が荒れ狂った時代、仏教寺院も破壊の対象にされたが、重要な文化財には手を出さないように中央から指導があったらしい。おかげで大慈恩寺と大雁塔は昔の姿を留め、我々のような遠路の観光客だけでなく、地元の人たちが参拝に訪れる姿も少なくなかった(右)。

レンガ造りの大雁塔の建設に玄奘三蔵自身もモッコを担いだという。654年に建立された当初はインドの塔婆に似せた5層だったが、直後の則天武后の時代に10層に改築され、その後上部が崩壊し、現在は高さ64.5mの7層になっている。狭い階段を5階まで登った記憶がある。

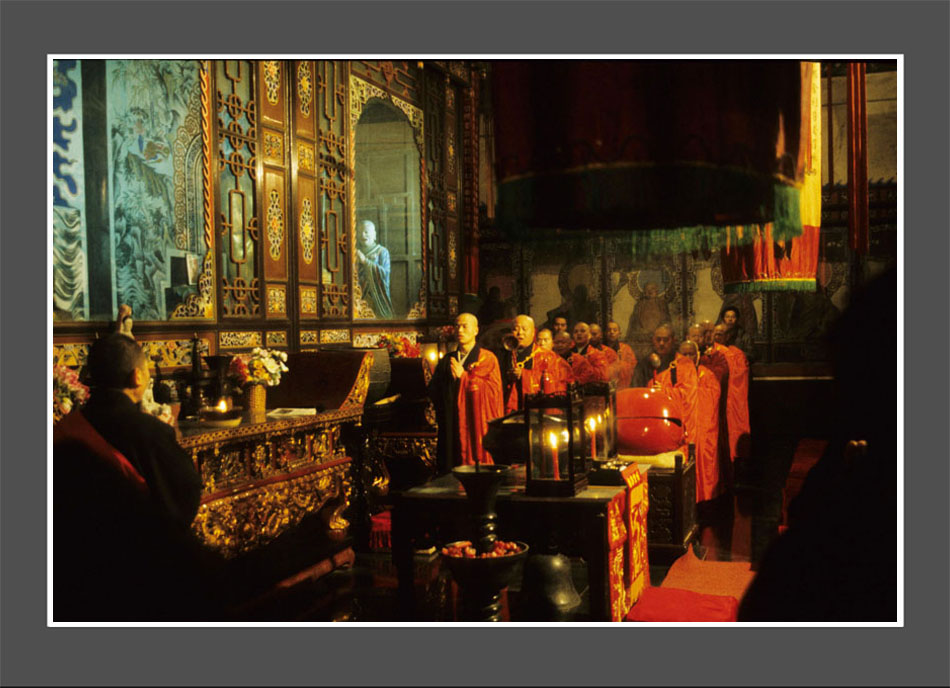

除夜の鐘に先立ち、大慈恩寺本堂で新年を迎える法会に参列した。写真撮影はOKだが三脚・フラッシュはダメで、フィルムカメラの時代、暗い堂内で手持ちでブレずに撮るのは至難の技だったが、背を柱に押し付けてカメラをしっかり構え、息を止めてシャッターを押した(その後のデジタル処理でここまで明るくなった)。中国語の読経は日本で聞くお経よりも音楽的に響いた。

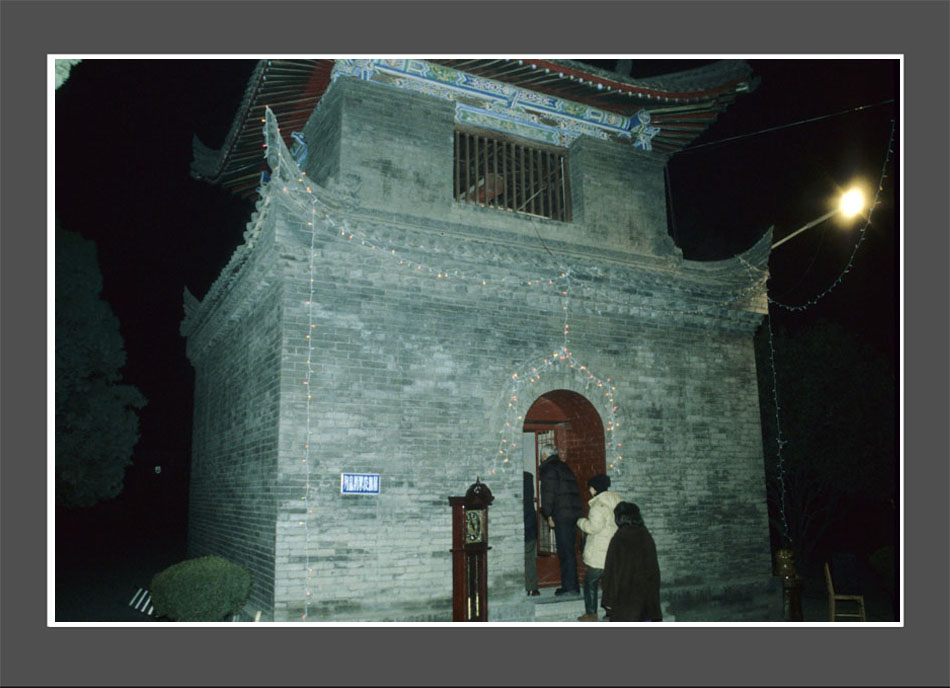

日本の寺の鐘楼は四方が開かれた空間で、吊るされた青銅の梵鐘を大きな撞木で撞くが、大慈恩寺の鐘楼はがっちりした石造りで、12世紀に鋳造されたという直径2mの鉄製の大鐘は外から見えない。撞く道具も手に持った小槌で、打ってもゴーンとは響かない。

日本の寺の鐘楼は四方が開かれた空間で、吊るされた青銅の梵鐘を大きな撞木で撞くが、大慈恩寺の鐘楼はがっちりした石造りで、12世紀に鋳造されたという直径2mの鉄製の大鐘は外から見えない。撞く道具も手に持った小槌で、打ってもゴーンとは響かない。

先ず住職が読経しながら小槌で叩くと(右写真)コンとくぐもったを発した。続いて西安市の関係者らしい数名が叩き、次が日本から参加した我々の番で、小生もコンコンと2度叩かせてもらった。それが済むと若い僧侶から記念の証明書を渡されて儀式は終了。一般市民は叩く機会が無く、日本から訪れた我々の除夜の鐘は特別な計らいと知った。

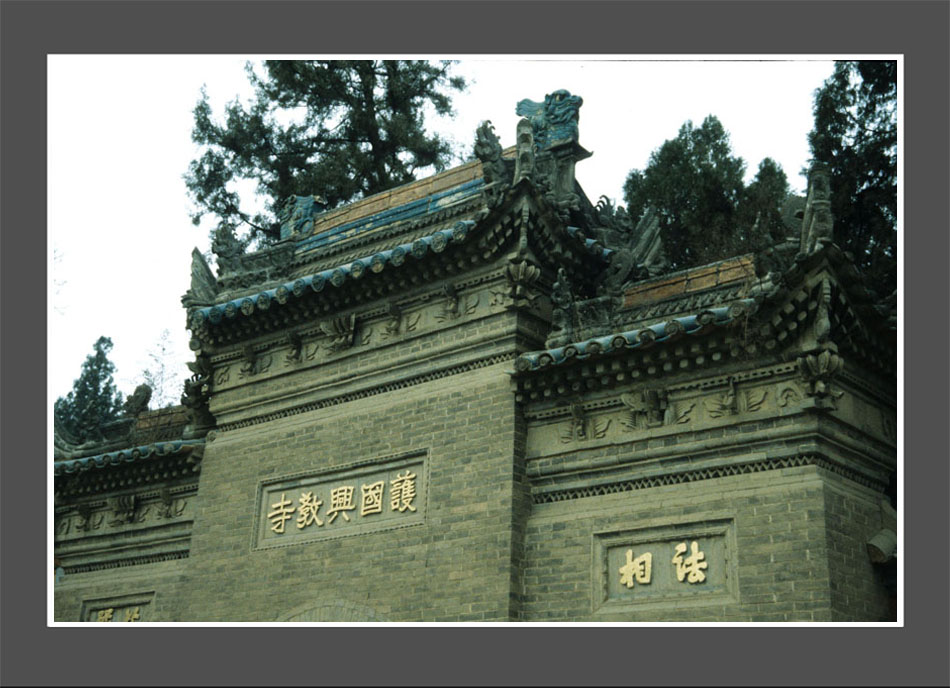

664年に62歳で病没した玄奘は川のほとりに埋葬されたが、高宗が郊外の景勝地に改葬して興教寺を建立し、仏教総本山の地位を与えた(玄奘は法相宗の開祖)。唐代末に遺骨を納めた舎利塔が盗掘され、玄奘の遺骨は長い間行方不明になっていた。

664年に62歳で病没した玄奘は川のほとりに埋葬されたが、高宗が郊外の景勝地に改葬して興教寺を建立し、仏教総本山の地位を与えた(玄奘は法相宗の開祖)。唐代末に遺骨を納めた舎利塔が盗掘され、玄奘の遺骨は長い間行方不明になっていた。

それを発見したのは旧日本軍で、南京の石棺に納められていた頭蓋骨が玄奘の遺骨と分かり、一部が日本に渡って今も埼玉県の寺に祀られているという。残りの遺骨は舎利塔(右)に戻されている筈だ。

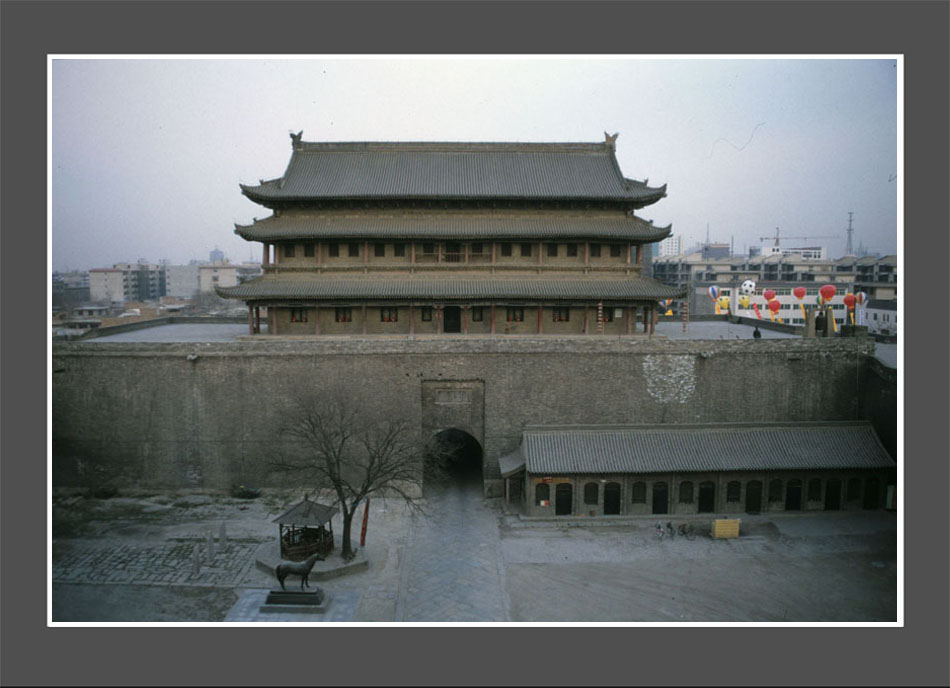

長安は都市全体が強固な城壁で守られていた。現在の城壁は明代に補強されたもので、東西2.6km、南北3.5kmの長方形の城壁の上は巾14mの平坦な道路になっている。東西南北に壮大な門がある。大晦日の夕刻、宿舎に近い南門に行ってみたが、人影がなかった。

長安は都市全体が強固な城壁で守られていた。現在の城壁は明代に補強されたもので、東西2.6km、南北3.5kmの長方形の城壁の上は巾14mの平坦な道路になっている。東西南北に壮大な門がある。大晦日の夕刻、宿舎に近い南門に行ってみたが、人影がなかった。

これとそっくりな門がある。そう、毛沢東が中華人民共和国の独立宣言を発した北京の天安門だ(右)。14世紀に北京に遷都した明は長安に模して紫禁城を築き、「中華」(世界の中心)を唱えた。その後世界の中心は欧米に移ったが、現政権は再び北京を「中華」たらしめんと期しているようだ。

元日の朝食前に南門に行ってみると、大晦日の夕方と全く違う様相を呈していた。四方八方から人が集まり、城壁上の広場の人だかりの中で、団体や個人が夫々の芸を披露していた。

迷彩服集団は軍隊ではなさそうだが・・・ |

おばさんの鼓笛隊も集合 |

少女たちのパフォーマンス |

軟体おじさん |

独楽の妙技を披露 |

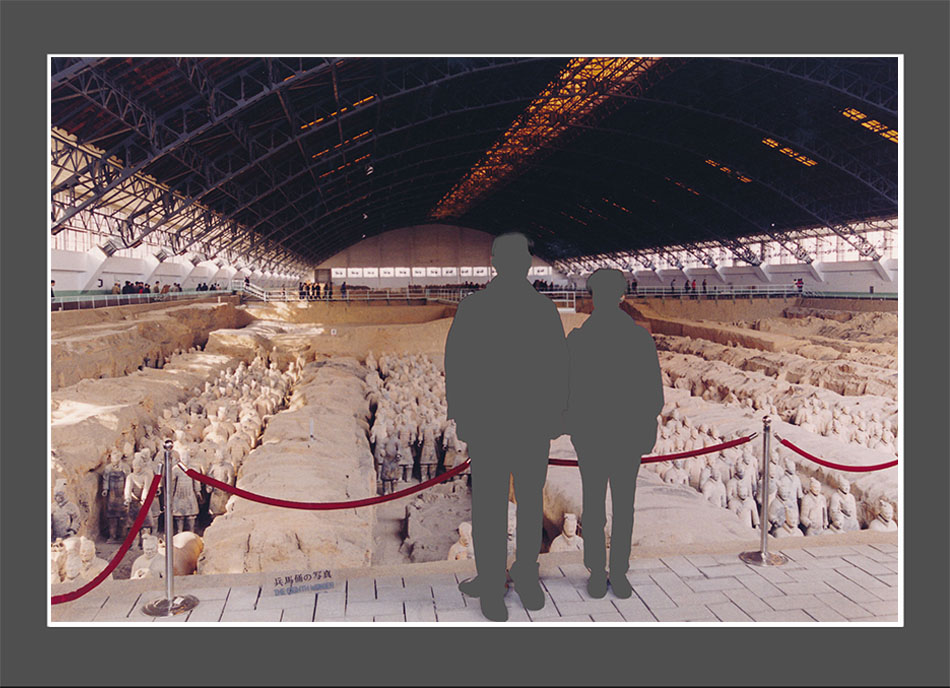

1974年に西安郊外の畑で農民が偶然に堀り出した陶像が、中国の初代皇帝だった始皇帝(在位 BC221~BC210)の陵墓の陪葬品と推定され、学術的発掘で8000体余の陶像が姿を現した。その現場を巨大な体育館のような建物で覆い、観光施設として公開している。個人の写真撮影はダメで、ゲート脇で有料の「記念写真」を撮ってもらい、スキャンして人物(我々)をマスク加工したのが上の写真。

兵馬俑の周辺に土産物屋や食べ物屋が軒を並べていたが、土産物の濃厚な色彩に購買意欲が萎え、埃っぽい野外食堂の製麺パフォーマンスも不潔感が先に立ち、日中の生活感覚の違いを改めて実感。

|

|

始皇帝陵と兵馬俑から少し離れているが、西安の北西に古代の王たちの陵墓が点在している。彼等は位に就くと先ず自分の死後の陵墓建設にとりかかったという。最大級の前漢武帝(BC 141~BC 87)の「茂陵」は高さ46.5m、敷地面積154千㎡で、東京ドームが4つ入る(右)。

始皇帝陵と兵馬俑から少し離れているが、西安の北西に古代の王たちの陵墓が点在している。彼等は位に就くと先ず自分の死後の陵墓建設にとりかかったという。最大級の前漢武帝(BC 141~BC 87)の「茂陵」は高さ46.5m、敷地面積154千㎡で、東京ドームが4つ入る(右)。

平原にこれだけの丘を築くには膨大な労力を駆りたてなければならず、国力の大半を墓造りに消耗した。始皇帝の死後数年で秦が崩壊したのは「造墓疲れ」が原因だったらしい。日本でも古墳時代(3世紀~6世紀)に巨大墳墓が築かれたが、始皇帝陵や武帝陵が作られたのはその5百年前(日本の弥生時代前期)で、中国の歴史の厚さと荒々しさを改めて感じる。

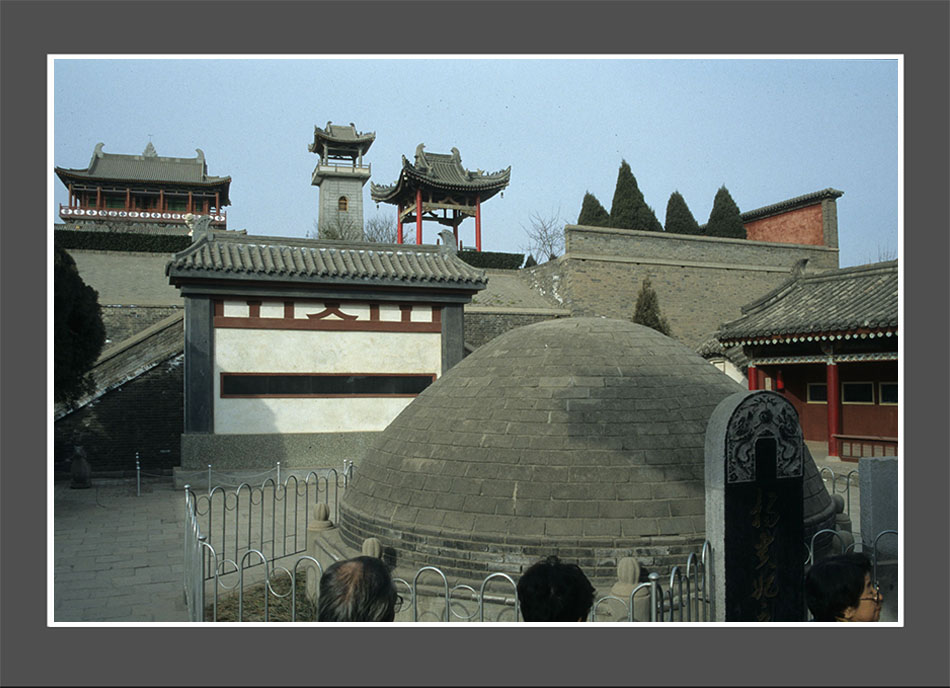

楊貴妃は実在の人物で、735年に玄宗皇帝第十八子の寿王李璃の妃になったが、絶世の美女で教養も豊かな嫁に父の玄宗の目がくらんだ(父親が息子の嫁を奪うストーリーは源氏物語「桐壺」の下敷きになったという)。長恨歌に謡われたように、楊貴妃に耽溺した玄宗は「夜は夜を専らに」して国を傾け、安禄山の乱を招き、難を逃れるため愛妃殺害に追い込まれた。丸屋根の石廟がその現場とされる。

それにつけても、中国の史跡や名所でしばしば出くわす新造の展示物には興覚めを覚える。日本の名所にも大衆迎合の(俗っぽい)展示物がないわけではないが、中国の方が「どうだ!」感が強いような気がする。

霊廟に立つ楊貴妃像(近年の作) |

楊貴妃が湯あみした華清池の裸像も近作 |