パキスタンの正式国名は「パキスタン・イスラム共和国」(英語表示: Islamic Republic of Pakistan)。イスラム協力機構加盟57ヵ国の内、国名に「イスラム」を入れた国は、他にイラン・イスラム共和国とアフガニスタン・イスラム共和国がある。過激派集団も自称「Islamic State」で、ちょっと怖い感じがする。パキスタンは1947年に独立した時は単に「パキスタン」だったが、1956年に「パキスタン・イスラム共和国」になり、1962年に「パキスタン共和国」に変え、1973年に再び「パキスタン・イスラム共和国」に戻している。歴史・宗教二重オンチの小生、生かじりの断片知識で詮索するのは危険と自戒するが、国名に「イスラム」を入れるか入れないか、重大な意味があるように思えてくる。

本棚に積んだままだった「イスラムのとらえ方」(東長 靖著 1996年刊)を開いてみると、冒頭に「(イスラムは)その本質上つねに社会を問題にし、政治も経済もその中に包み込んできた。~個人の心を扱う宗教と社会の安寧を司る国家の役目をともに担っているのがイスラム~」とある。つまり「イスラム」は「宗教」を越えた「イスラム主義」あるいは「イスラム体制」と捉えるのが正しいようだ。そう言われると、1978年に起きたイランの宗教指導者ホメイニーによる帝政打倒とイスラム共和国樹立はまさに「革命」で、他のイスラム圏で頻発する動乱も「そういうことか」と腑に落ちたような気分になる。

前掲資料によれば、近代国家では「政教分離」が前提だが、イスラム国家では不可分で、政治(権力)の役割は「神」(アッラー)が語った「コーラン」の教えに拠って理想社会を実現し、人々が平和に暮らすことにあるという。イスラム圏の歴史や現実をみると「ほんと?」と思ってしまうが、コーランはキリスト教の旧約聖書(=ユダヤ教の聖典)と同根で、怖ろしいことが書いてあるわけではない。例えば「目には目を」は、「目を傷つけられても、復讐で殺したりしてはいけない」が本意で、同害報復の権利はあっても、それを放棄する(相手を許す)のが人の道と説いている。つまりコーランは「平等を旨とする寛容で平和な教え」なのだ。そう言われれば、コーランに限らず、世界三大宗教や「〇〇主義」の原典と言われる著作物はどれも「平等を旨とする寛容で平和な教え」で、だからこそ時代を越えて人の世の基盤として崇められてきたと言えよう。

その「平等を旨とする寛容で平和な教え」が、時として権力者の圧政や侵略の道具になり、逆に抵抗勢力の武闘の論拠にも使われ、流血の歴史が繰り返されてきたことも事実である。どの「教え」もぶ厚い書物で(コーランは岩波文庫3分冊)、人の生き方や社会の在り方のあらゆる場面を網羅しているので、「あっ、オレのことだ!」とか「今まさにこの状況だ!」と思える箇所が随所にある。それに現今の切迫した状況を重ね合わせて巧みに敷衍すれば、多くの人が「これぞ正義」と共感して鼓舞され、そうなると、教義の本意を離れた「味付けつまみ食い」が一人歩きを始める。キリストもマホメットも、更にアダム・スミスもマルクスも、自分の言葉が不本意にも「非寛容と抗争」の火種になっていることに、さぞ困惑していることだろう。

閑話休題。7世紀にアラビア半島でイスラムが樹立されると、その波は直ちにインド大陸西北部に伝播した。その中心となったのが本稿のラホールで、数代のイスラム王朝の盛衰を経て、16世紀にアフガニスタンから侵攻したムガール王朝がここを帝都と定め、200年にわたって繁栄した。18世紀になって反ムガールのシーク教徒(巨大ターバンが特徴)の勢力に圧迫され、そのシークを制圧した英国のインド植民地経営に飲み込まれ、英国の保護下で暫時存続したが、インドの反英・独立運動の高まりの中で1853年に消滅した。インドに従属させられることを嫌ったイスラムの人たちは独自の独立運動に執着し、1947年のインド独立時に分離独立して「パキスタン」を建国した。

建国当初は英国王を元首に戴く「パキスタン国」だったが、1956年の共和制移行時に「パキスタン・イスラム共和国」を名乗って旗色を鮮明にした。1962年に国名から「イスラム」が消えたのは、1958年にクーデターで誕生した軍事独裁政権に、「イスラム」を名乗るのがシンドい事情が生じたのではないかと想像する(同盟した中華人民共和国への配慮か?)。1973年に民政復帰して議院内閣制に立脚する憲法を採択、国名に「イスラム」を戻したのは、政権に就いた中道左派ブットーの決意の表われだったかもしれない(本段は歴史オンチの勝手な解釈だが)。

そのブットーも1977年の軍事クーデターで処刑され、その後もパキスタン政治に混迷と流血が続く。現在は2013年に政権に就いた「パキスタン・イスラム教徒連盟シャリフ派」が政権を維持している。政党名に「イスラム」を冠しているが、経済発展には西欧型の政策と非イスラム国家との協調を進めるしかなく、それをヨシとしない不満分子が「自分たちのイスラム」を掲げて国内外の過激組織と呼応しかねない。多民族国家の統治はそれだけでも大変だが、それに「イスラム」と「共和制」を重ねる国の舵取りが容易ならざることは、政治オンチでも想像できる。そして冒頭に書いたように、世界には57のイスラム国家があり、その殆どが多民族・共和制国家なのだ。

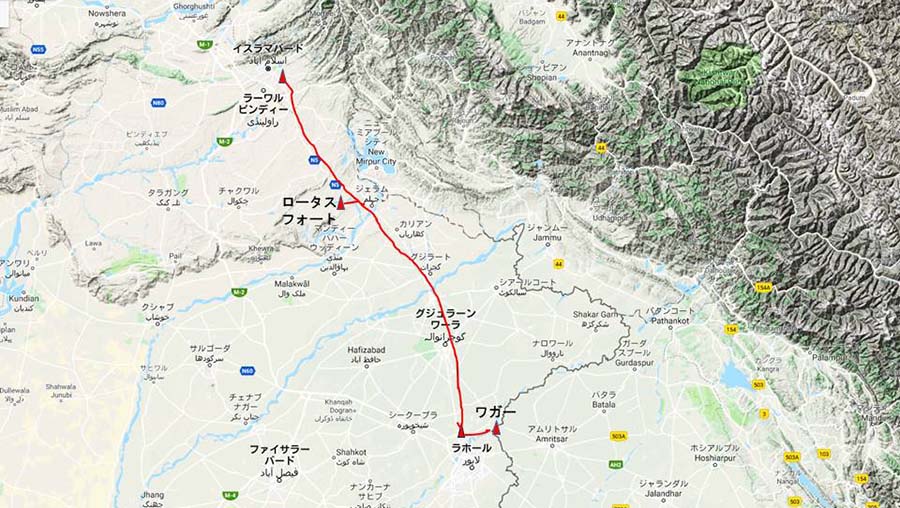

フンザの観光を終えてギルギットに1泊。旅仲間はスカルドゥに向かうが、小生は都合で旅を切り上げ、朝の国内線でイスラマに戻る旅程。だが山岳フライトは天候次第で、運休に備えてバスで1日がかりで帰る旅程で帰国便を決めてあった。幸い予定通り飛んでくれたので、帰国まで1日半の時間が出来た。ガイドに薦められたラホール観光を思い立ったが、一人旅の自信はない。イスラマ空港から旅行会社に直行して相談すると、日本人の社長夫人がテキパキ手配してくれ、直ぐ出発すればワガーの名物セレモニーに間に合うからと送り出された。小生1人にガイドと運転手付きの贅沢なツアーだが、費用は日本の1泊2日温泉旅行の1人分程度。パキスタンの人件費が安いおかげで、ちょっと申しわけない気分になる。

ラホールまでの250Kmは高速道路で3時間、更に東へ30Km走ってインド国境の町ワガーに向かう。日没時に行われる印パ両軍共同の国旗降納のセレモニーが名物で、両国の関係が険悪になると取り止めになるというが、幸いイザコザもなく予定通り行われた。

|

|

セレモニーは想像を超える大騒ぎだった。国境を挟んで両側に夫々1万人規模の常設スタンドが設けられ、大音量スピーカーで夫々の国の讃歌を流し、観客が呼応して大歓声を上げ、応援団長も繰り出して、サッカーの因縁試合のような大興奮につつまれる。やがて日没になると、両国の兵士が国境を挟んで示威行進を行い、芝居がかったしぐさで国旗を降納し、両軍の代表が握手してセレモニーが終わる。隣国の間には核戦争も辞さない緊張が絶えないが、そんなのっぴきならない対立を「軍事ショー」に昇華させる一種の「ユーモア」に安堵を覚える。

|

|

|

|

|

|

パンジャーブ州の首都ラホールは1千万の市域人口を擁し、パキスタンではカラチに次ぐ大都市。7世紀に訪れた玄奘三蔵が大唐西域記に記したように、古くから東西文化の交点として栄えた。16世紀にインド大陸を制覇したムガル帝国の中心地となり、この時代に築かれたラホール城をはじめ、世界遺産に指定された歴史的建築物が数多く保存されている。時間をかけてじっくり見学するべきだが、その日の内にイスラマに戻って夜の便で帰国するには、市内観光を午前中で切り上げるしかない。要所を足早に回って写真が撮れればOKとガイドに頼んでホテルを出発。

|

|

ラホール・フォート(城砦)は東西425m、南北349mの敷地に壮麗な建築物が多数残っている。18世紀にシーク教徒によって破壊された痕跡もあるが、修復は進んでいる。こんなことを比べても無意味だが、ほぼ同時代に日本の首都になった江戸城の広さが気になり、Google Mapで皇居のお濠を計ってみたら、東西約1.2km、南北約1.5㎞だった。敷地面積では、江戸城はラホール城砦の10倍広かったことになる。江戸城にも御殿やら大奥やら壮麗な木造建築物がびっしり建っていたので、もし残っていたら、世界を驚かせる壮麗な歴史遺産として日本観光の目玉になっていたことだろう。

|

|

|

|

|

|

|

|

「小鉄ちゃん」(ちょっとだけ鉄道ファン)を自認する小生、旅で時間があれば駅を見学する。今回はラホールで駅の近くを通りかかったので、車を止めてもらって見学(ヨーロッパの駅と同様、切符が無くても入れる)。ちょうど普通列車が出るところだった。

|

|

ラホールからイスラマに帰る途中でロータス・フォートに立ち寄る。ムガル帝国から一時的に王位を奪ったアフガン系民族のスール朝が1540年に築いた城砦。西から攻めてくる中央アジア遊牧民族の侵入を遮断する拠点として難航不落を誇ったが、スール朝は跡目争い分裂して1代で消滅し、ムガル帝国に受け継がれた。現在は遊牧民が住みついている。

|

|

旅を終えてラワール・ピンディに戻ったのは午後6時。新婚のガイドには途中下車の帰宅を許し、運転手に空港まで送ってもらう。夜半出発の帰国フライトまで時間は十分にあると、運転手が行きつけの茶店に誘ってくれた。清潔好きな日本人は尻込みするような店だが、無造作に注がれたミルクティーは、香りといい味といい、これまで飲んだ紅茶の中で一番美味かった。運転手が「これは俺のおごり」と言う。おかげでパキスタンの旅の味が一層深くなった。

|

|