前号で米国の黒人差別について書いたが、米国に住む黒人が全て解放奴隷の末裔というわけではない。前大統領バラク・オバマの父親はケニアのマサイマラに近いコゲロ村(地図の中央上)出身で、1959年に給費留学生として米国に渡り、ハワイ大学で同級生だった白人女性アン・ダナムと結婚、1961年に生まれた長男が前大統領である。バラク・シニアはケニアでも結婚歴があり、妻子を捨てて渡米し、それを隠してアンと結婚したとされる。ハワイ大学から名門ハーバード大学院に進み経済学修士の学位を得たが、ここで知り合った女性を伴ってケニアに帰国、アンとバラク・ジュニアも捨てたことになる。ケニア政府のエコノミストとして活躍したが、政権を批判して追われ、46歳で3度目の交通事故で没した(謀殺の臭いがする)。話が父親に逸れたが、要するに前大統領はケニア人(移民せず)と白人の混血で、名門コロンビア大からハーバードのロースクールに進み、人権派弁護士として名を上げ、上院議員から大統領に登り詰めた。

黒人で初の国務長官を務めたコリン・パウエルはジャマイカ移民2世。父はジャマイカ(旧英国領)で開放された奴隷の子孫かもしれないが、自分の意志で米国に渡った。ニューヨークの黒人地区ブロンクスで生まれた男子が大学を出て陸軍に入り、除隊後にジョージワシントン大学院で経営学修士の学位を得て、ニクソン時代にホワイトハウスのフェロー(政治研修スタッフ)に選ばれ、共和党政権の中枢に入った。1992年に再選を狙ったブッシュ(Sr.)が副大統領指名を模索したが、パウエルは共和党右派に同調せず、今もトランプ政権を公然と批判しているらしい。

今秋の大統領選で民主党の副大統領候補に決まった黒人女性カマラ・ハリスもジャマイカ移民2世で、父は名門カリフォルニア大バークレー校に学んで同大教授になり、インド出身の母もバークレイ卒で著名なガン研究者だった。自身はカリフォルニア大学ロースクールを出て、同州検事総長から上院議員になった。つまり黒人と言っても「新移民系」(近年移民した黒人)と「元奴隷系」(不適切用語だが)とは別の「民族的階層」に属すると理解しておく必要がある。雑に言えば、「超学歴社会」の米国では、エリート教育を受けた新移民系は国のリーダーとして受け入れられているが、元奴隷系の黒人でエリート教育を受けた超カリスマはいまだ現れず、出口のない鬱屈から略奪や破壊に走る行為がこの階層への差別感を更に深めている。

民族的階層を強調するのが本旨ではないが、小生が米国で管理者を勤めて実感したことは、「人種のるつぼ」の筈の米国で、白人の間にも出身民族由来の社会的階層が潜在していたことである。米国では「差別」は犯罪行為で、公の場では勿論、私的な付き合いでも「差別を容認する言動」を慎重に避けるが、同階層の中では差別的な「ひそひそ話」が交わされ(あいつは××系だから)、会社でも民族的階層に配慮を欠く人事を行うと(幹部採用、昇進、組織改革など)、組織が機能不全に陥ることがある。我々は白人が何系か識別できないが、人事担当者は氏名や身体的特徴、義務教育の場所などから候補者の出自を読み取り、「考え直した方が…」とサインを出してくれたことが何度もあった(理由をあからさまに言うと違法行為になる)。

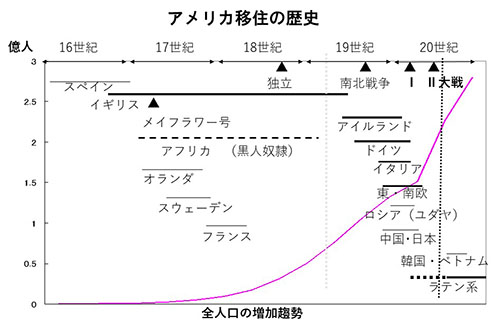

右は以前にあるプレゼンで使った表だが、米国の民族的階層が「先着順」と分かる。先ず英国人が入植、これに少数のオランダ、スウェーデン、フランス人が加って国の基礎を作り(このグループをWASPと総称することもある)、労働力としてアフリカから奴隷を調達した。19世紀になってアイルランド、ドイツ、イタリアから飢饉難民が大量に流入し、ロシア・東欧を放逐されたユダヤ人が加わる。20世紀初頭の急成長期に中国と日本から移民を受け入れ、第2次大戦後に朝鮮とベトナムから戦争難民が加わり、同時期に中南米から大量の違法入国者が流入した。少々乱暴だが、この順番を逆にして積み上げると、現在の米国の民族的階層が見えてくる。

右は以前にあるプレゼンで使った表だが、米国の民族的階層が「先着順」と分かる。先ず英国人が入植、これに少数のオランダ、スウェーデン、フランス人が加って国の基礎を作り(このグループをWASPと総称することもある)、労働力としてアフリカから奴隷を調達した。19世紀になってアイルランド、ドイツ、イタリアから飢饉難民が大量に流入し、ロシア・東欧を放逐されたユダヤ人が加わる。20世紀初頭の急成長期に中国と日本から移民を受け入れ、第2次大戦後に朝鮮とベトナムから戦争難民が加わり、同時期に中南米から大量の違法入国者が流入した。少々乱暴だが、この順番を逆にして積み上げると、現在の米国の民族的階層が見えてくる。

例外はあるが、この階層が混じりあうことは滅多にない。上の階層は下を見下し、社会的に成功できないと「逆差別」だと不満を言いつのる(ラストベルトの白人失業者など)。下は上への羨望と怨嗟が入り交り、それをバネに出世する者もいるが、「生まれが良かったらもっと成功した筈」と思ったりもする。そんな階層間の軋轢が渦巻く多民族国家の米国では、為政者が意識的に「自由平等の理念」(たてまえ)を高く掲げ、感情「ほんね」の表出を抑えることで、内包する軋轢の熱を国のエネルギーに換えてきた。トランプ氏は自己の権力欲のために、不満層の感情に訴求して「支持」を得る戦略を採ったが、タガ(理念)を外したら桶(米国社会)はバラバラになる。彼は多民族超大国のリーダーとして決定的な過ちを犯したのではないだろうか。米国が分断を克服するには、(ルーズベルトが真珠湾を利用したように)米本国を戦争の危機にさらすしかないのでは、と少々悲観的になる。トランプ氏が火遊びをエスカレートさせると、人類が滅亡しかねないが…

タンザニアのンゴロンゴロ自然保護区からケニアに戻り、キリマンジャロの北麓に広がるアンボセリ国立公園に向かう。キリマンジャロの登山口と山頂はタンザニア側だが、キリマンジャロを眺めるにはここが絶好のロケーションで、作家ヘミングウェイはここに滞在して「キリマンジャロの雪」を書いた。

キリマンジャロ(5895m)は「アフリカ富士」とも言うべき成層火山の独立峰で、東西50Km南北30Kmに裾野を拡げる。キリマンジャロは「白い山」を意味し、赤道直下の山頂に氷河を冠している(標高6千mの気温は海面より36℃低いが、氷河は地球温暖化で急速に消滅しつつある)。アンボセリから山頂までの直線距離は40Kmで、湘南の大磯から富士山を眺めるのと同じだが、山麓から山頂までの標高差4700mと裾野の広がりのスケール感は、御殿場から富士山を仰いだ迫力に似ている。

訪れた2004年当時、我々は日本百名山に挑戦中で、キリマンジャロ登山にも興味が湧いていた。危険な断崖や岩場がなく登山技術は不要だが、山頂の酸素は地上の半分しかない。ヒマラヤの高所トレッキングでは通常1週間以上かけて5千mに達するが、キリマンジャロは麓から4日で山頂を狙うので、登山者の半数が高度順応できないらしい(高齢者は更に厳しい)。我々はヒマラヤで5千mを経験してから2016年に挑戦を決意したが、参加者不足でツアーが流れ、行きそこなったまま。アンボセリ滞在中もキリマンジャロはスッキリ見えず、キリマンジャロとは「ご縁」が薄かった。

|

|

|

|

|

|

6日目にアンボセリからナイロビに戻って1泊し、7日目に国内線でマサイマラ保護区に飛ぶ。14人乗りのセスナ機(208B型)で、単発エンジンは何となく頼りないが、飛行機は小さい方が楽しい。白人のパイロットが一人で操縦士、アテンダント、荷物扱いの3役をこなす。

マサイマラはタンザニアのセレンゲテイ国立公園と連なる広大な動物保護区で、野生動物は両地区を自由に移動する。見はらしの良い丘に日本資本のロッジがあり、有名人がおしのびで息抜きに来るという。我々が行った時は某女性タレント(ナイス・バデイで売り、当時お笑い芸人と結婚して話題になった)とグラビア撮影隊が滞在中で、撮影現場の脇を通ったりレストランで近くのテーブルに座ったりしたが、ガードが堅くてお近づきにはなれなかった。

|

|

|

|

野生動物がクレーターに閉じ込められたゴロンゴロは、どこに行っても視野の中に野生動物がいて、サファリパークのような感じがするが、マサイマラでは動物を捜して広大な草原を走りまわる。運転手は無線で仲間と連絡をとりあい、目撃情報があった場所に急行してその場所で暫く観察を続ける。近くのヴィクトリア湖(面積は九州2つ分)から水分を多く含んだ大気が流れ込むので、しばしば襲う猛烈な雷雨も、マサイマラに野性味を添える。

|

|

|

|

|

|

|

|

ロッジのレストランは日本の有名シェフが監修しているとかで、手の込んだ料理が出た。料理が美味ければ酒がすすみ、酔えば水を飲む。そんなこんなで、旅の終りになってハラの調子が狂った。念のため関空の検疫で下痢を申告して検便も提出したが、お咎めが無かったので、単なる暴飲暴食だったのだろう。

|

|

「サファリ」はアラビア語の「サフラ」(旅行の意)が語源で、スワヒリ語(アフリカ語)で「サファリ」に訛り、今も「旅に出るよ」の意味で使われるらしい。Safafi が英語になって「狩猟目的の旅行」を意味するようになったのは19世紀後半で、ライオン、ゾウ、スイギュウ、ヒョウ、サイが標的にされ、ヒョウとサイは絶滅に瀕するまで狩り尽くされた。1905年に最初の保護区として設定されたのは、当時ドイツ領だったタンザニア南部のルフィジ川沿い一帯で、ドイツ皇帝のウィルヘルム2世が狩猟好きの妻アウグステの専用狩猟場として確保したものだった。第一次大戦でドイツが敗れて保護区が英国領になり、それを機に保護区が順次拡大されてきたのは、歴史の皮肉と言えるかもしれない。

「サファリ」が野生動物の「狩猟」から「観察」に替わったのは、殺戮をやめて種の共存に価値観を置くようになったという意味で、文明の一つの転換点と言えるかもしれない。だが、野生動物の殺戮をやめても、人間同士の殺戮には歯止めがかからない。野生動物は命をつなぐために他の種を殺して食うが、同種の群れ同士では、食料確保で激しい縄張り争いをしても、相手を殺したり致命傷を負わせたりすることはない。人類もせめてそのレベルまで進化したいものだ。