「ボクの写真遍歴」の15回連載を終えて1年が経つ。山岳写真の勉強会「友山クラブ」の活動終了を機に、自分のカメラや写真とのかかわりを思い起こして書き進める内に「半生記」に膨らみ、結果として傘寿の記念になった。次の節目は米寿だが、それまで健在とは限らない。とりあえず男性の平均寿命(81.4歳)通過の記念に、これまで撮った山写真から「ベスト100」を自選しようと思い立った。

作業を始めて愕然とした。「これっ!」と思える山写真が百点揃わないのだ。友山クラブに23年在籍して33回の写真展に参加し、計85点の作品を出展したが、6割が「旅写真」で、「山写真」は35点しかなかった。「百名山を登っただろう」と言われるかもしれないが、登っている山の頂上は登山道から見えないし、山頂から登った山の姿は見えない。遠くの山の眺めが良ければ立ち止まってシャッターを押すが、ひたすら山頂を目指す身に雲の流れを待つ余裕はない。百名山の登山で撮った写真で「作品」になったのは黒部五郎岳しかない。

ここで言う「山写真」は「名山と言われる山の姿」を撮った写真で、「山のポートレート」と言い換えてもよい。人物のポートレートは、その人物の素敵な人柄が滲み出た写真でなければ意味がない。山写真もその山の魅力(厳しさを含め)が伝わらなければ、見る人の心を打たない。人物ポートレートはスタジオで最良の光線とアングルで撮るが、山写真は気に入った撮影場所を見つけなければならず、その時の天気と光の状態に翻弄される。撮りたい場所に何度も通い、時に危険に身をおいてチャンスを狙うのがプロの山写真家で、アマチュアにもそういう人は居る。お前はそういう努力をしたかと問われれば、全くしなかったと答えるしかない。

生意気なことを言うようだが、写真を少し勉強すると、他人の作品の良い点や悪い点が見えるようになる(批評眼と言っても良い)。小生に批評眼が芽生えたのは、2011年に友山クラブの事務局を引き継いでからだと思う。川口先生と会員の出展作品選びに立ち会い、先生から作品作りの奥義を聞く機会が増え、写真をつっこんで見るようになった。批評眼が生じると自分の作品の採点も辛くなり、撮り方の工夫や作品の作り方が深くなる。やっとそんな境地に目覚めたところで、先生と会員の高齢化で会の活動を停止し、コロナ禍で山写真を撮りに出かけることもなく、小生の山写真の進歩も止まった。

そんなわけで「これが自慢の100選だ!」と言えないのは無念だが、思い立ったからには何とか格好をつけたい。当初は1山1作のつもりだったが、1山2作3作もOK、「作品」と言えない駄作も何か思うところがあれば入れ、何とか100選を埋めることにする。

先ずは8千m峰から始める。「山、高きが故に尊からず」と言うが、標高8千を越えると「Death zone」、つまり人間が生存できない領域になり、遭難死しても遺体は収容せず現場に放置される。そういう魔界の写真は百戦錬磨の超人登山家にしか許されず、我々は安全な場所から遠く崇めつつ撮らせていただく。8千m峰ともなると夫々個性が強く優劣つけ難いが、ここでは標高順に並べる。

8千m峰は14座ある。どれもヒマラヤ山脈の山で、5座が西ヒマラヤのカラコルムに、9座が東ヒマラヤに集中している。14座の内、小生が撮る機会を得たのは9座に留まる。米国50州や日本百名山は「意地」で片づけたが、8千m峰の残り5座は意地が効かない。インド・パキスタン・中国に挟まれたカラコルムの4座(2位・K2、11位・ガッシャ―ブルムⅠ峰、12位・ブロードピーク、13位・ガッシャ―ブルムⅡ峰)は、山が見える場所まで行くのに往復1ヶ月の厳しいトレッキングを強いられるだけでなく、国境がさだかでない地域で、3国間の緊張が高まれば入域出来なくなる。川口先生の口癖だった「行けるときに行かないと、行けなくなりますよ」が、そのとおりになった。7位のマナスルは、ムリすれば撮りに行けるかもしれないが、決心がつきそうもない。

世界最高峰エベレストはネパールと中国(チベット)の国境に聳える。ネパール側のエベレストは奥の奥にあり、観光コースで見えるエベレストは、ローツエ(8516m)とヌプツェ(7861m)の稜線に突き出た「おでこ」だけだ(右)。1週間余のトレッキングで標高5千mの「エベレスト展望台」まで行っても見えるのは首から上で、もっと見ようと思えば、登山家になってローツエの「Death zone」に踏み込むしかない。

世界最高峰エベレストはネパールと中国(チベット)の国境に聳える。ネパール側のエベレストは奥の奥にあり、観光コースで見えるエベレストは、ローツエ(8516m)とヌプツェ(7861m)の稜線に突き出た「おでこ」だけだ(右)。1週間余のトレッキングで標高5千mの「エベレスト展望台」まで行っても見えるのは首から上で、もっと見ようと思えば、登山家になってローツエの「Death zone」に踏み込むしかない。

シロウトがトレッキングで行ける「エベレスト(首から上)展望台」は、ゴーキョピーク(5360m)とカラパタール(5545m)の2か所で、どちらも標高5千mを超えるので(酸素は地上の半分)、ルクラの飛行場(2840m)から1週間以上かけて高所順応しながら行く。

行けば必ず見えるわけではなく、小生の経験を言えば、カラパタールではエベレストは雲の中。ゴーキョピークは2度行って見えたのは1度で、その時も山頂は雲に隠れていた。諦めて三脚をたたんで下山しかけた時、神様が情けをかけてくれたのか、一瞬山頂が透けて見えた。慌てて撮ったのが下の写真だが、これはこれで「エベレストらしい」写真かもしれない。

ニコンD300S、24-120㎜(65㎜で撮影、トリミングあり)。ISO400、f9、1/400、(友山クラブ出展作品)

「エベレスト」は英国の測量技師が上司の測量局長の名前をヨイショで付けたもので、ネパールではサガルマータ(世界の頂上)、チベットではチョモランマ(世界の母神)と呼ばれ、こちらの方がよほど品がある。

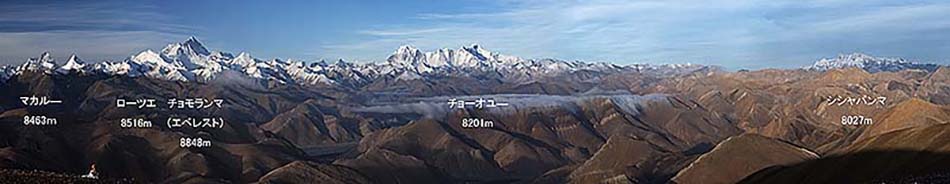

チベットのギャワ峠(5120m)は、チョモランマをはじめ8千m峰が5座見えるヒマラヤ展望台だ。舗装道路が通っていて、ラサから車で1週間かけて高度順応しながら行った。標高5千mで日の出を待つのは寒くて辛かったが、最高峰チョモランマの山頂に最初の光が届き、神々の座が次々と紅く染まってゆく様は、写真に撮ったらバチがあたると本気で思った。

友山クラブの写真展には日の出直前の紅焼けのチョモランマを出したが、日の出から20分後、周辺に光がまわって立体感が出た状態も悪くない。

ニコンD750 24-120mm(100mmで撮影) ISO800、F10、1/320 EVー1

標高5200mのチベット側ベースキャンプはテント場まで道路が通じ、観光客は手前の駐車場で世界一の山と対面する。車で一気に高所に連れて行かれるので、高度順応が間に合わず足元がふらつく。ここからの世界最高峰の眺めはアッケラカンで、高度感もスゴ味も出せず、風情のないテント村の風景も込みで「こんなところに行きました・・・」の記念写真にしかならない。

Nikon D750 24-120mm(62mmで撮影) ISO400 F10 1/800 EV-0.67

日本の八ヶ岳はいくつものピークが連なる山塊の総称で、「八ヶ岳」という峰はない。それと同様、世界第3位のカンチェンジュンガ(通称カンチ)も、超8千mのピークが連なる巨大な山塊の総称である。

ダージリンの展望ポイントからは、インド洋からの湿気を含む季節風の影響でスッキリ見えなかったが、ペリンのホテルを出発直前に撮った1枚が、何とかサマになった。カンチの最高点は右のピラミッドではなく、左に浮かぶ白い峰の筈だ。

Nikon D300S 18-200mm(200mで撮影) ISO200 F7 1/200

上州と信州の境の「浅間隠山」(あさまかくしやま 1757m)は、上州からの浅間山の眺めを遮っている。ローツエも「エベレスト隠山」で、ネパール側からの世界最高峰の眺望を妨げる「いじわる山」だが、世界第4位の名峰でもある。下はエベレスト街道のデインポチェから40分ほど登った休憩所から撮ったが、ローツエがどけばエベレストが正面にドカンと見える筈だ。

山岳写真は人物や人工物が写り込まないように撮るのが常道とされる。人物や人工物は小さくても視線を吸引するので、主役の山の印象を弱めてしまうからだ。この作品はコンテストの審査で真っ先にアウトだろうが、小生が撮りたかったのは「高所トレッキングの気分」で、心中ひそかに「傑作が撮れた!」と思っている。

NIKON D750 24-120mm(120mmで撮影) ISO400 f9、1/2000 EVー1 (友山クラブ出展作品)

世界第5位のマカルーは隣のエベレストに圧倒されて存在感が薄いが、アップで撮ると岩塊の威容はエベレストに負けない。この写真は1のエベレストの写真と同じ場所で同じ時に撮ったが、マカルーの山頂に雲が湧いていないのは、標高がエベレストより400m低いからで、高山の気象は僅かな条件の違いでガラッと変わる(エベレストも山頂の400m下は晴れている)。

Nikon D300s 80-400mm (195㎜で撮影、トリミングあり) ISO400 f9、1/500

ゴーキョピークのトレッキングで標高4000mを越えると正面にチョ・オユ―が現われ、4日間チョ・オユ―に向かって歩く。「トルコ石の女神」の名を持つチョ・オユ―は姿が良く、ついシャッターを押してしまうので、旅から帰って写真を整理すると、チョ・オユ―だらけになっている。

高所トレッキングでは、高度順応のため途中の宿に停滞する日がある。標高4410mのマッチェルモはシェルパ族のカルカ(放牧場)で、周囲の山が風を防ぎ、水も豊かで居心地が良い。宿から10分の丘が絶好の撮影ポイントで、日が落ちて暗くなるまで撮影三昧に浸っても、遭難の心配はない。

Nikon D300s 18-200mm (65mm で撮影) ISO400 f8,

1/50 EV ー2.3

(友山クラブ出展作品)

チョモランマと同様、チョ・オユ―もチベット側からはアクセスが容易で、この写真はハイウェイの脇で撮った(上の写真の真裏側になる)。チベット側からの登頂も8千m峰で最も容易と言われ、トレーニングで登られることが多いと言われている。

チョモランマと同様、チョ・オユ―もチベット側からはアクセスが容易で、この写真はハイウェイの脇で撮った(上の写真の真裏側になる)。チベット側からの登頂も8千m峰で最も容易と言われ、トレーニングで登られることが多いと言われている。

麓の標高4400mの平原はチベット人の生活圏だが、写真の右外れで工場と住宅団地が建設中で、こんなところまで漢族の「西部開拓」が進んでいると知った。 (当初稿ではこの写真も百選にカウントしていたが、違和感が強いので百選から外し、補足記事に変更した。)

アマチュアの山岳写真展に行くと、必ずダウラギリを撮った作品が出ている。カッコイイ山ということもあるが、立地の良さもある。ヒマラヤ山中は道路がほとんど無く(近年急速に工事が進んでいるが)、撮影ポイントまで数日かけて歩くしかないが、ダウラギリは東北麓のジョムソンに小型機専用の飛行場があり、周辺に四駆車が走れる道路がある。標高もそれ程高くないので(2800ⅿ)、体力が落ちたアマチュア写真家にはありがたい撮影場所になっている(小生はまだ行ってないが、壮絶な懸垂氷河を撮れるそうだ)。

我々が行ったのは別のルートで、アンナプルナ内院の9日間トレッキングを終え、本隊から分かれて4日間の追加トレッキングでダウラギリの南に出た。お目当ては展望名所のプーンヒルだったが、朝の光の当たり方がイマイチで、観光客の雑踏にも嫌気がさした。前日に通過したゴラパニ手前のデウラリ峠は撮影ポイントとして知られていないが、巨鳥が翼を広げた姿のダウラギリは撮り応えがあった。

NIKON D300s 24-120㎜(24mmで撮影) ISO400、f7、1/320、 EV-0.33

同じ山をほぼ同じ方角から撮った作品を2点出すのは気がひけるが、ゴラパニの宿舎の前で撮ったダウラギリ山頂の夕日の当たり具合いが良かったので、これも百選に入れる。山頂の雪煙がもう少し多ければ、自慢の作品になったのだが・・・

NIKON D300s、24-120㎜(110㎜で撮影)、 ISO400, f8、 1/80

イスラマバードから1日走り、日没直前にナンガ・パルバットが見えた。バスを止めてもらい、三脚を出す時間も惜しみ、立木に体を押し付けてブレを防いでシャッターを押した。写っていた画像はうすぼんやりだったが、デジタル処理で明瞭度を上げ、色彩調整で夕暮れの印象を再現した。

デジタル写真が出始めの頃、「後出しじゃんけん」の作品作りを容認しない人(フィルム派)が少なくなかったが、フィルム作品もデジタル処理でプリントされていると分かってイチャモンが消えた。昨今はデジタル加工を強調する作品作りも流行っているらしい。(写真が「真を写」さなくなったら、どう呼ぶのだろうか?)

NIKON D200、 80-400mm (195㎜で撮影) ISO400 f8、1/250 EV-1

フンザの入り口にどっかりと腰を据えるナンガパルバットは、ウルドゥー語で「裸の山」を意味し、周辺に高い山がなく独立峰の趣きを呈している。ドイツ隊が初登頂を目指して挑戦を繰り返し、その都度遭難者を出したことから「人食い山」の異名を持つ。冬季初登頂が2016年まで遅れたことからも、この山の厳しさがうかがえる。

フンザの入り口にどっかりと腰を据えるナンガパルバットは、ウルドゥー語で「裸の山」を意味し、周辺に高い山がなく独立峰の趣きを呈している。ドイツ隊が初登頂を目指して挑戦を繰り返し、その都度遭難者を出したことから「人食い山」の異名を持つ。冬季初登頂が2016年まで遅れたことからも、この山の厳しさがうかがえる。

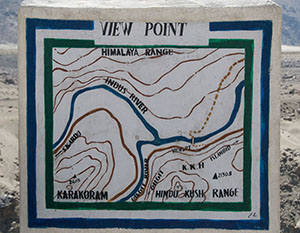

チラスからフンザに向かう途中、ヒマラヤ、カラコルム、ヒンズークシュの3山脈が出会う盆地でナンガ・パルバットが見えた。左の尾根が少々邪魔だが、カラコルム・ハイウェイからのナンガ・パルバットの眺めは、ここからがベストと聞く。

NIKON D200、18-200mm (62㎜で撮影) ISO400 f9.5、1/320

アンナプルナⅠ峰は8千m峰で最初に登られた山だが(1950年6月3日)、遭難死が異常に多く(登頂者の32%が死亡)「Killer Mountain」の異名を持つ。ノーマルルートは雪崩が多発し、バリエーションルートの南壁は危険なトラバースを余儀なくされ、悪天候時に逃げ場がない。3人に一人が命を落とす山と知りながら挑む登山家は、特別な人たちと思うしかない。

アンナプルナⅠ峰は壮絶な山だが、撮りに行くのは比較的容易で、ポカラから1週間のトレッキングで標高4130mの「内院」に入れば、ロッジの前に南壁の屏風が立っている。Annapurna Sanctuary を「内院」と和訳した人のセンスは褒められるべきで 、深く刻まれた谷の奥に、荘厳な内陣を思わせる空間がある。山岳民族はここを聖域として肉食を慎み、その伝統がロッジに受け継がれて、食事に鶏肉はおろかハム・ソーセージも供されなかった。

NIKON D300s 24-120mm(58㎜で撮影) ISO400、f8、1/500、EV -1

8千m峰のしんがりのシシャパンマは、8千m峰で唯一完全に中国領内(チベット)にあり、初登頂も中国隊だった(1964年5月2日)。チベット名のシシャパンマは「牛も羊も死に絶え、麦も枯れる場所」の意で、身も蓋もない。ギャワ峠からの望遠写真も身も蓋もないが、ネパール名のゴザイタンは「神の座」で、チベット側と全く違う神々しい姿と想像しつつ百選に収める。

NIKON D750 80-400㎜(150mmで撮影、トリミングあり) ISO1600、F10、1/2000 EV-1