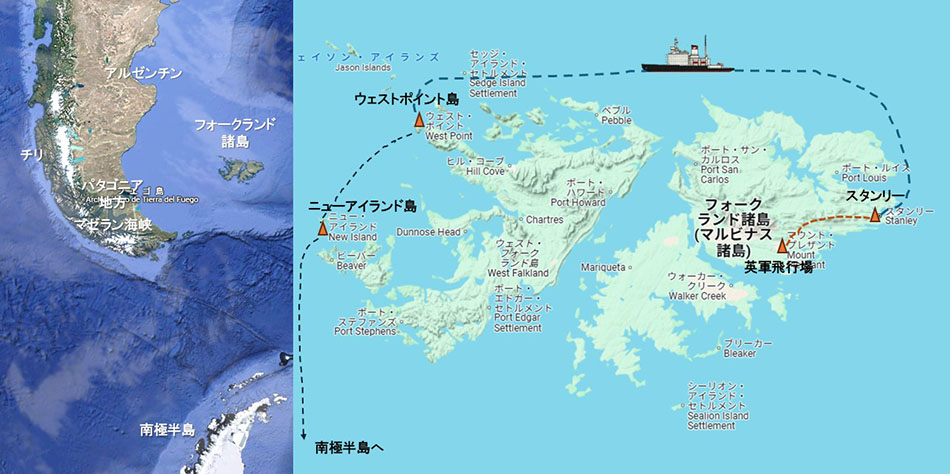

自慢する程のことではないが、フォークランド諸島を訪れた人はそう多くないと思う。我々もわざわざ行ったわけではない。南極半島クルーズの乗船地がフォークランドで、ツアー集合場所のチリ・サンチアゴからチャーター機でフォークランドに飛び、乗船まで5時間ほど過ごしただけで、「旅写真」を名乗るのもおこがましいが、稀有な体験だったことは間違いない。

アルゼンチンと英国がフォークランドで軍事衝突したのは1982年で、停戦から12年半が経過していたが、英軍は「戦時体制」を解いていなかった。ジェット機が離着陸できる滑走路は英軍基地の1本だけで、島の上空に入ると飛行機の窓のシェードを下げさせられ、着陸して機外に出ると、タラップの下で数名の兵士が銃を構えていた。ホールドアップは求められなかったが、至近距離で銃を向けられるのは気持ちの良いものではない。護送されるかたちで木造バラックに導かれ、パスポートと乗客名簿を照合してやっと監視を解かれた。フォークランド紛争の経緯と訪問記事は「フォークランド」をご覧いただきたい。

島に1台だけというオンボロバスで飛行場からスタンリー市街に向かう。教師が本業というガイド役の女性は、マイクを持つと開口一番「これから言うことはジョークではありません。皆さんの生命にかかわることゆえ、マジメに聞いて下さい」と言う。「道路の舗装面の外は全て地雷原だから、バスが故障しても周辺をウロついたら絶対ダメ」と2度念を押された。

島に1台だけというオンボロバスで飛行場からスタンリー市街に向かう。教師が本業というガイド役の女性は、マイクを持つと開口一番「これから言うことはジョークではありません。皆さんの生命にかかわることゆえ、マジメに聞いて下さい」と言う。「道路の舗装面の外は全て地雷原だから、バスが故障しても周辺をウロついたら絶対ダメ」と2度念を押された。

そんな地雷原にポツンと民家があった。住民は安全な範囲を熟知して生活しているという。後に知ったことだが、国土の領有権を確立する上で、民間人が定住して生計をたてていれば異論が生じる余地がないという。2007年の南米パタゴニアの旅で、アルゼンチンとチリの国境が確定していない地帯を訪れた際、アルゼンチンが新しい町を造成して住民を移住させているのを目撃した。

唯一の「市街地」スタンリーの入口に立てられた戦勝記念碑(慰霊碑と呼ぶべきか)の碑銘に「IN MEMORY OF THOSE WHO LIBERATED US 14 JUNE 1982」の文字が刻まれていた。

唯一の「市街地」スタンリーの入口に立てられた戦勝記念碑(慰霊碑と呼ぶべきか)の碑銘に「IN MEMORY OF THOSE WHO LIBERATED US 14 JUNE 1982」の文字が刻まれていた。

碑の後方の壁に戦闘の様子を示す青銅レリーフがはめ込まれていた。上空に軍用機も飛んではいるが、敵味方が至近距離で相撃つ白兵戦だったことを示している。アルゼンチン側の戦死者655名の半数近くは艦船の沈没によるが、英国側の255名は陸戦の戦死者で、「開放者」として顕彰された全戦死兵の氏名を刻んだレリーフもあったが、住民の犠牲者や戦闘に参加して亡くなった人がいたかどうか、調べるのを怠った。

スタンリー市街の中心に立つ教会は英国国教会(Anglican Church)だろう。前庭の奇妙な構造物はクジラのアゴ骨を4本立てたもので、フォークランドが英国の捕鯨基地だった名残りだ。

町の中心から少し外れたところに郵便局があった。人口2千の町にしては立派な郵便局で、赤く塗られた円筒型の郵便ポストは日本に昔あったポストに似ていた。それもその筈で、1871年に始まった日本の郵便制度は英国がモデルだったと聞く。赤いポストも当初は英国から輸入したのではないか。

スタンリーでロシア船籍の砕氷船に乗船して夕刻に出港。夜間にフォークランド諸島の北を航海し、翌朝に西北端のウェストポイント島の沖合いに停泊した。緊急時の避難訓練を行った後、ゾディアック(ゴムボート)に分乗して小さな船着き場で上陸、近くの2軒の民家で英国式の茶菓接待(紅茶とビスケット)にあずかった。我々がおじゃましたお宅の住人は初老夫婦の二人暮らしで、大挙押し掛けた客(約50名)の接待に目が回ったことだろう。

スタンリーでロシア船籍の砕氷船に乗船して夕刻に出港。夜間にフォークランド諸島の北を航海し、翌朝に西北端のウェストポイント島の沖合いに停泊した。緊急時の避難訓練を行った後、ゾディアック(ゴムボート)に分乗して小さな船着き場で上陸、近くの2軒の民家で英国式の茶菓接待(紅茶とビスケット)にあずかった。我々がおじゃましたお宅の住人は初老夫婦の二人暮らしで、大挙押し掛けた客(約50名)の接待に目が回ったことだろう。

夫婦の生業は「羊毛業」というが、19世紀にスコットランドから入植した羊飼いの末裔ではなく、本国から移住したらしい。以下は小生の憶測だが、本土で早期リタイアした民間人を年金等の優遇施策で移住させているのではないか。彼等が辺境の地で生業を営むことでフォークランドの領有権を保全し、敵襲をいち早く察知する「屯田兵」の役目もあるのだろう。彼等の暮らしは、生活物資の補給など手厚い支援がなければ成り立たない。高齢化や健康不安が生じたら本国に戻し、交代の民間人を入植させているのではないだろうか。

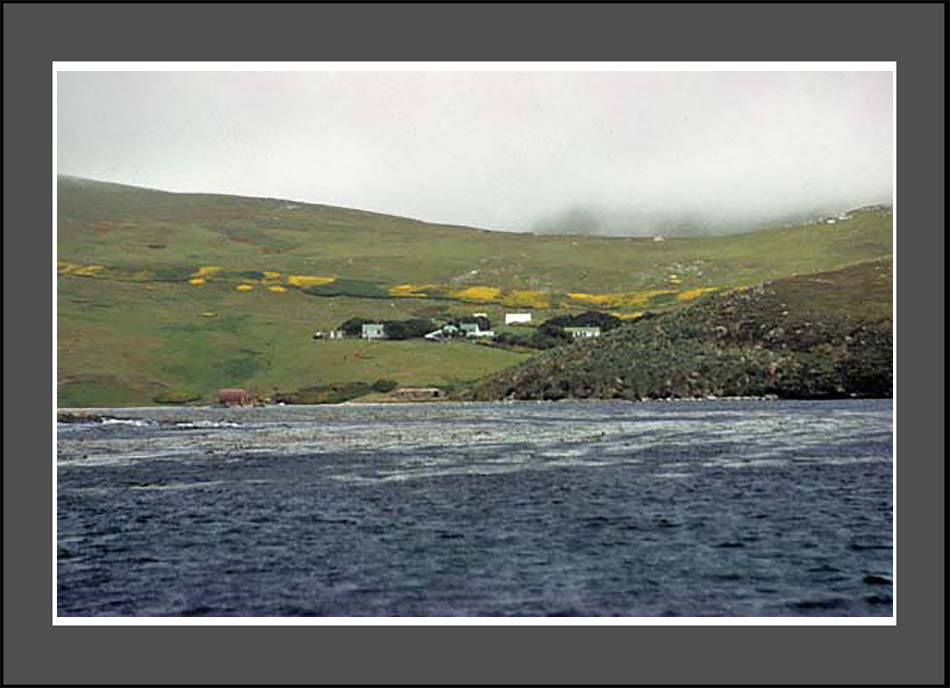

夫婦が所有する年期の入った赤いランドローバーが丘の上まで何度も往復してくれた。ランドローバーは英国のローバー社が1948年に発売した四駆車で、米国のJeepと共にオフロード四駆車の代名詞とされる。ローバー社はロールスロイス、ジャガーと共に英国が誇る高級車メーカーだったが、2000年にフォードに売却され、更に2008年にインドの自動車メーカー「タタ社」の傘下になった。英国の凋落を象徴する履歴だが、本国を遠く離れたフォークランドで働き続ける姿に、ある種の感慨を覚えた。(黄色い花は鋭いトゲのある植物で、羊が家屋に近づくのを防ぐ柵になっている。)

ウェストポイントの断崖でイワトビペンギン(Rockhopper penguin)の営巣地を見学。身長50cmほどの小型ペンギンで、海岸にそそりたつ岩壁をピョンピョン飛び跳ねて岩だなの巣に帰る。長い眉毛に愛嬌があるが、目つきは鋭い。

フォークランド最後の寄港地は最西端のニューアイランド島。ここにも2軒の民家があり、夕餉の煙りが上がっていた。遠くに停泊しているのが我々の砕氷船で、海岸からゾディアックで船に戻り、ドレーク海峡を越えて南極半島に向かった。

以下は余談。フォークランド紛争は「アルゼンチン軍が無謀にも英領フォークランド諸島を侵攻し、失敗に終わった」と聞いていたが、調べてみると、アルゼンチン側にも「三分の理」があったようだ。

この諸島を発見したのは英国人探検家のデイヴィスだが(1592年)、最初に入植したのはフランスで(1764年)、フランスは直後の1767年にスペインに売却した。1770年に英国が侵攻したが敗退。1833年に英国が再び侵攻し、今度は英国が勝った(この間に両国の国力が逆転した反映だろう)。英国はスペイン系住民(アルゼンチン人)を退去させ、捕鯨基地を設け、スコットランド人の羊飼いを入植させた。1816年にスペインから独立したアルゼンチンにとって、フォークランドは自分の庭のようなもので、奪還が国民的悲願になっていた。その悲願を背景に、1982年に軍事政権が上陸作戦を敢行。英国を交渉の場に引き出すのが目的だったが、不意をつかれた「鉄の女」サッチャーは急遽体勢を整えて猛反撃し、アルゼンチンを完全撤退させた。

歴史を遡って領有権を云々したら収拾がつかなくなる。第二次大戦終結を機に、軍事力を行使して他国の領土を争うことはご法度とされてきた。フォークランド紛争は大戦後の唯一の大国間の直接軍事衝突として特記されてきたが、ロシアのウクライナ侵攻で大国による小国侵攻の悪例が出来てしまった。ロシアの大義名分は「ウクライナをネオナチ政権から開放」と聞くが、ユダヤ系の大統領を相手にトンチンカンな言いがかりとしか聞こえない。終結の過程でロシアの戦果(領土拡大)が容認されれば、大国が小国の領土を武力で奪う行為がまかり通ることになる。攻められた小国は「ガザ地区」状態に陥り、難民が溢れ、蹂躙された民はゲリラになって制圧者と闘い続けるだろう。不毛な戦いが際限のなく続く時代にならなければよいのだが…