米国と中国の地図を同サイズ・同緯度で重ねると、驚くほどピッタリ重なり合うことを2011年4月掲載の「中国各地」で示した(下の地図は同じコンセプトで再制作)。2つの大国は国土の広さだけでなく、東西・南北の巾もほぼ同じ。しかも同緯度に位置するので、自然環境も共通点が多い筈だ。

もう一つ似ていることがある。先住民を武力で制圧しながら「西部開拓」を行ったことだ。米国では19世紀初頭から白人が先住民(インデイアン)の土地を奪いながら西進し、19世紀末に西海岸に至った。広大な西部の開拓が100年足らずで完結したのは、先住民が部族毎にバラバラで団結せず(出来ず)、白人は小部隊でも個別撃破で西進できたからで、同時期に中国人・日本人移民を投入して突貫工事で進めた大陸横断鉄道も、人・物・文化を西に押し出す上で大きな役割を担った。

中国の西部開拓はここでは「漢族」による西域統治を言う。漢族は紀元前から西域に進出していたが、群雄割拠で栄枯盛衰を繰り返し、先住民のウィグル族を屈服させ得なかった。20世紀半ばに成立した中華人民共和国は紅軍による武力制圧を強行し、国際社会から強い批判を浴びた。その後はイソップの「北風と太陽」に学んだのか、露骨な武力行使を控えて融和策を交えたが、それでもウイグル族は異民族の支配に抵抗し続けた。

2000年にウルムチを訪れ、唐突な「都市化」と漢族の進出に驚いたが、資源開発で生じた局地的な「出稼ぎ」(ブーム)と思っていた。その後2017年にチベットを旅して、各地で大規模な団地建設と漢族の大量移住を目撃し、これはもはや「出稼ぎ」ではなく、西域全体を漢族の移住者で埋め尽くし、数で先住民を圧倒する国家戦略と理解した。鉄道の建設を急ぐ事情は上述の米国の大陸横断鉄道と同じだろう。

今回この記事を書くにあたって新彊ウィグル自治区の人口構成を調べたら、2021年時点で漢族の人口比率が42%に達し、45%のウィグル族に迫っていた。現在は逆転しているに違いなく、中央政府の戦略は着々と進んでいるようだ(これと同じ状況はチベット自治区でも進行している筈)。ちなみに中国全体の人口14億の91%が漢族で、移住者の供給源は無尽蔵だ。

羽田→関空→広州→西寧→ウルムチの1日がかりのフライトがガマンの限界になった頃、満席のB757の窓から夕陽に染まる天山山脈の主峰ボゴタ峰が見えた。画像が滲んだのは飛行機の窓のアクリル板のせいで、この特性はB757型機に共通していた(米国駐在時代によく乗った)。ボーイングが中国製部品を採用したと聞き、これか?と思ったりした。

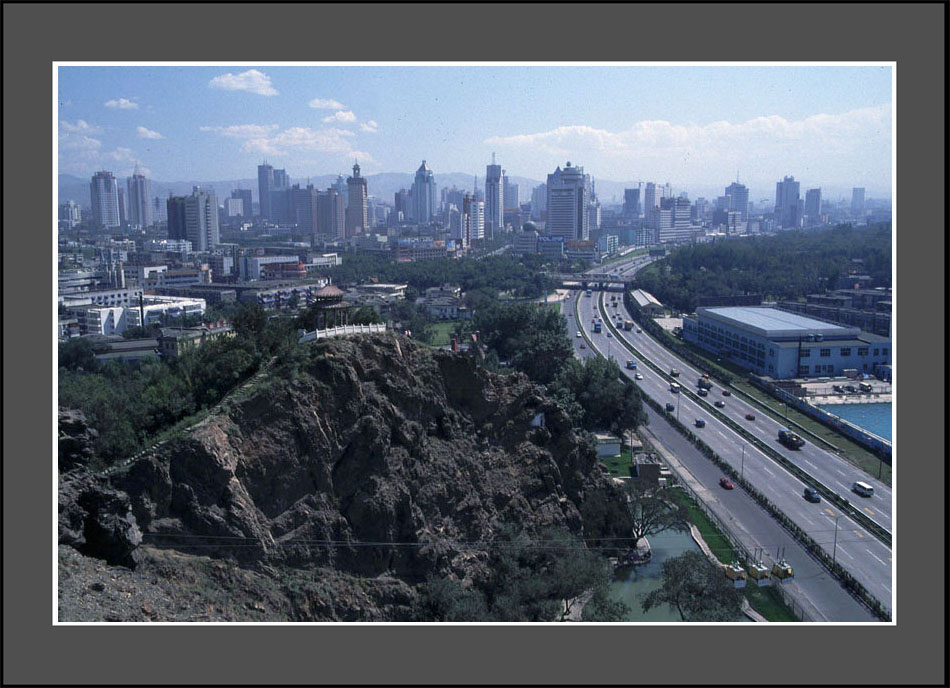

シルクロードのオアシスだったウルムチは、鄙びた田舎町と思い込んでいた。着陸時に市街地の上空をかすめると、想定外の景色が窓外を流れた。多車線のフリーウェイと高層ビルの林立に、ロスアンゼルス国際空港の着陸を思い出した。翌日の市内観光で紅山公園から見た風景(上の写真)も、ハリウッドの丘からのロス市街の眺めに似ていた。

シルクロードのオアシスだったウルムチは、鄙びた田舎町と思い込んでいた。着陸時に市街地の上空をかすめると、想定外の景色が窓外を流れた。多車線のフリーウェイと高層ビルの林立に、ロスアンゼルス国際空港の着陸を思い出した。翌日の市内観光で紅山公園から見た風景(上の写真)も、ハリウッドの丘からのロス市街の眺めに似ていた。

我々が泊まったホテルは右の写真中央の円筒形の超高層ビルで、この風景は1970年代のロス都心部を凌駕し、2000年当時の六本木ヒルズも顔負けだったのではないか。

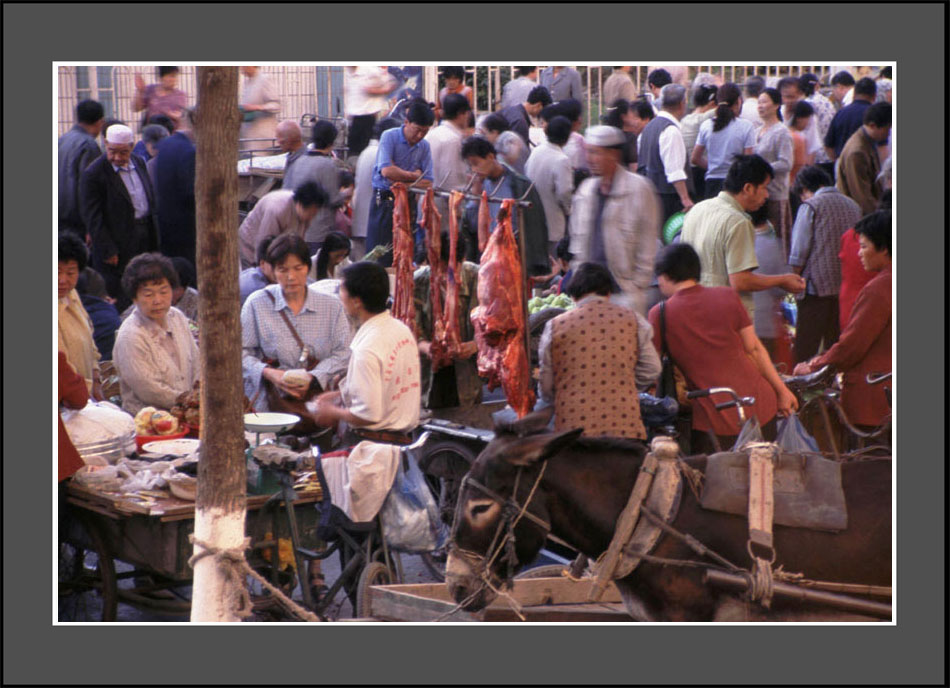

ホテルに入ったのは深夜で周囲の様子が分からなかったが、翌朝カーテンを開けると眼下に異様な風景があった。超高層ビルの谷間を人と物が埋め尽くしていたのだ。

ホテルに入ったのは深夜で周囲の様子が分からなかったが、翌朝カーテンを開けると眼下に異様な風景があった。超高層ビルの谷間を人と物が埋め尽くしていたのだ。

ウルムチの旅の2年前に出張で訪れた上海で、モダンな装いの表通りの裏に無秩序な「下町」があることに驚いた。東京の銀座の裏通りにも「下町」があり、狭い路地に古い民家が軒を並べ、昔ながらの庶民の暮らしがあって生活の臭いが漂うが、それなりにキチンと整って清々しい雰囲気がある。だが上海の裏通りは、猥雑で脂ぎった熱気が渦巻き、通り抜けるのに躊躇を覚えた。そんな上海の裏町が、そっくりそのまま「ウルムチの六本木ヒルズ」にワープしていた。

古代シルクロードのオアシスから近代都市に換骨脱胎したウルムチには見るべき歴史遺産がない。観光を半日で切り上げ、250km南東のトルファンに移動した。今は高速道路が通っているようだが、2000年当時は片側1車線の舗装道路だったと記憶する。道路に並行して鉄道が走り、大型デイーゼル機関車に引かれた長編成の列車にしばしば出会った。総2階建客車の列車もあり、人の移動が多いことを窺わせた。

トルファンは長安(西安)と西域を結ぶシルクロードのメインルートのオアシスで、ウルムチはここから北に分岐した天山北路に位置する。ウルムチは標高1000mの高原都市だが、トルファンは海抜0m以下の灼熱の盆地で、雨は殆ど降らない。

トルファンは長安(西安)と西域を結ぶシルクロードのメインルートのオアシスで、ウルムチはここから北に分岐した天山北路に位置する。ウルムチは標高1000mの高原都市だが、トルファンは海抜0m以下の灼熱の盆地で、雨は殆ど降らない。

そんなトルファンが都市として成り立つのは、天山山脈の地下水脈を盆地に導く人工暗渠(カレーズ)が築かれたからで、古くは漢代まで遡るという。現在使われているカーレズは明代(300年前)に掘られたものらしい。

強烈な太陽とカレーズの水で葡萄が豊かに育ち、収穫するとアッという間に干し葡萄になる。

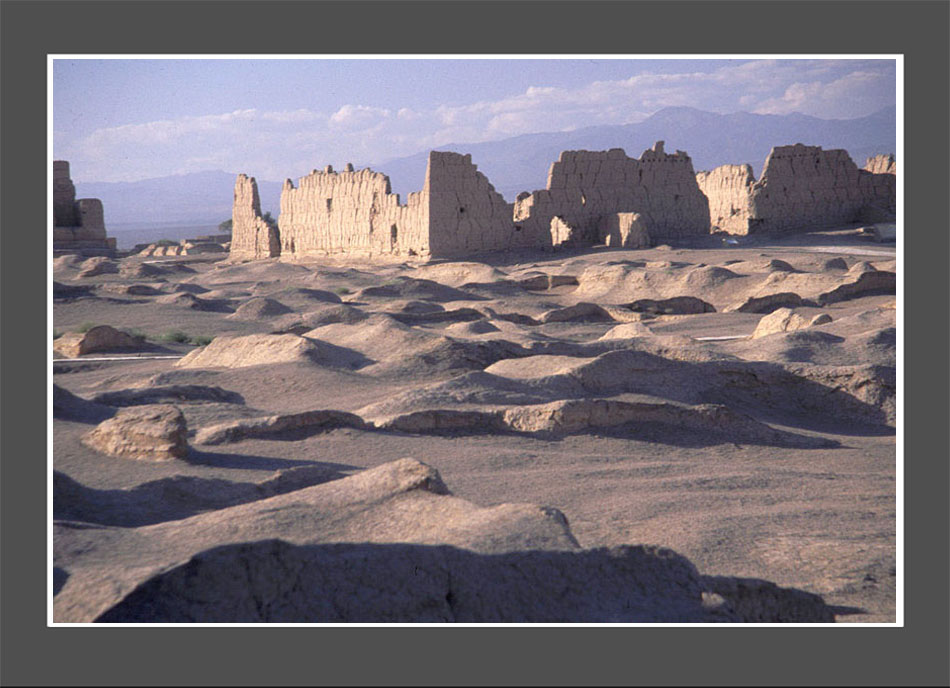

トルファン市の西の台地に残る交河故城は、紀元前2世紀に車師前国の都として築かれた世界最古の都市遺跡とされる。周囲を囲む高さ30mの断崖が天然の要害になり、漢の時代に西域を統括する軍事機関が置かれたという。

トルファン市の西の台地に残る交河故城は、紀元前2世紀に車師前国の都として築かれた世界最古の都市遺跡とされる。周囲を囲む高さ30mの断崖が天然の要害になり、漢の時代に西域を統括する軍事機関が置かれたという。

僅雨のおかげで泥煉瓦を積み上げた城でも大丈夫だったのだろうが、2千年を経れば溶けて流れるのは仕方がない。しっかり残っている壁は唐の時代に築かれたもの。崖の下の豊かな緑が、ここがオアシスであることを示す。

シルクロードの旅人は商人だけではなかった。三蔵法師(玄奘三蔵)はインドへの求道の旅で行きと帰りにこの地を通った。通過しただけでなく、往路でこの城の主の高昌国領主・麹文泰に乞われ、1カ月滞在して説法を行い、出立にあたって多額の餞別を与えられた。その厚情に謝すべくインドからの帰途に立ち寄ったが、その時は高昌国は唐に滅ぼされた後だった。

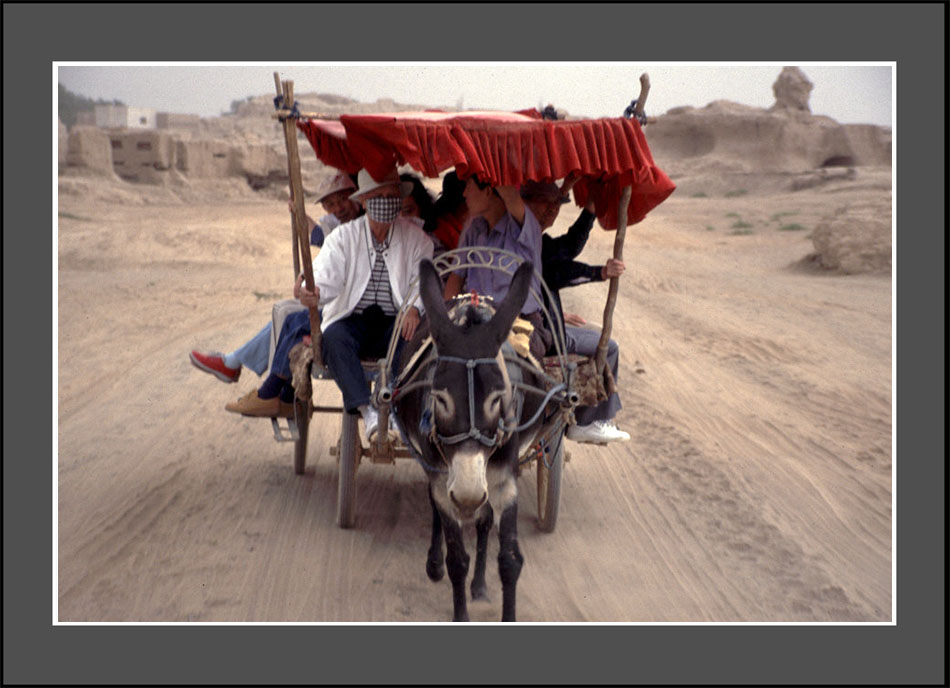

高昌古城でまさかの雨に出会った。砂塵を少し湿らす程度の小雨だったが、歩くと靴に泥がまとわりついた。徒歩での見学を諦めてロバが曳く馬車で遺跡を巡ったが、小柄で痩せたロバの0.5馬力がちょっと気の毒になった。

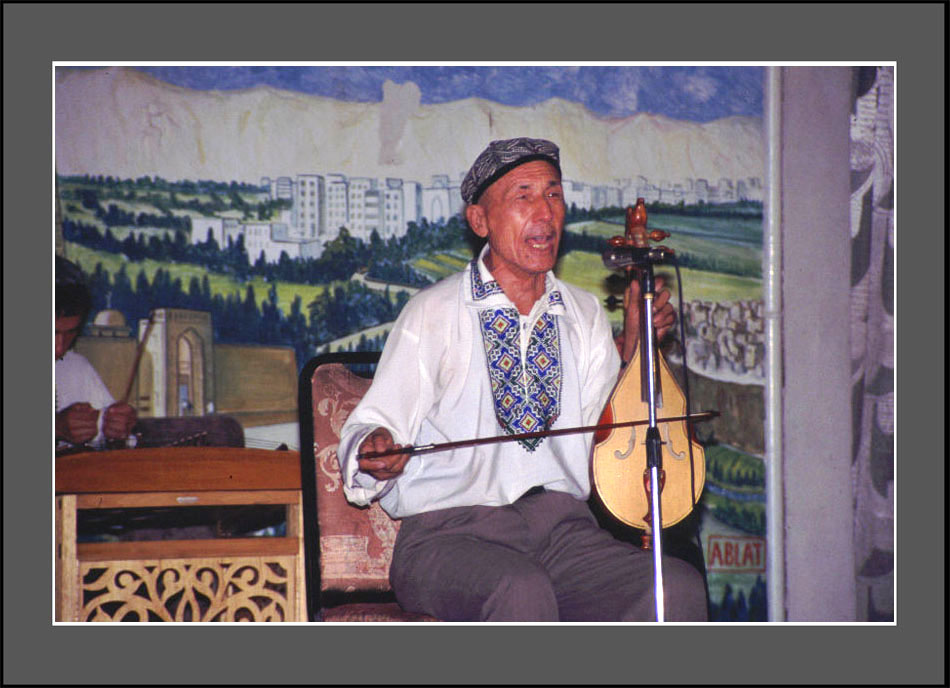

夕食のレストランシアター(?)で、ウィグル人の芸人がしぶい喉で哀調の歌を聞かせてくれた。曲技のウィグル女性もなかなか魅力的だった。

夕食のレストランシアター(?)で、ウィグル人の芸人がしぶい喉で哀調の歌を聞かせてくれた。曲技のウィグル女性もなかなか魅力的だった。

その時は舞台の背景の絵など目に入らなかったが、今になって写真をよく見ると、遠景の崖はトルファンの観光名所「火焔山」だが、緑の農場は誇張、団地風の建物群は当時のトルファンには存在しなかった。つまりこの絵は、漢族のオーナーが描かせた「明日のトルファン」だったようだ。

この地域を頻繁に訪れた友人によれば、トルファンは我々が訪れた直後にウルムチ化し、更に西のオアシス都市も急速にウルムチ化が及んだという。それがウィグル族の望みだったとは思えないが…

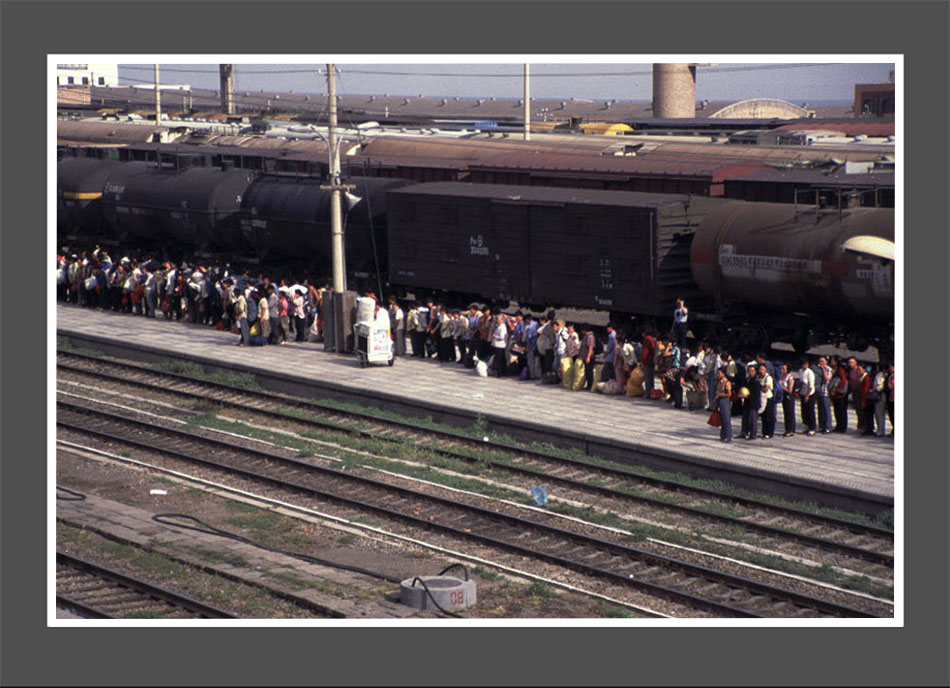

この写真は2024/2/25掲載の「世界の駅さまざま」でも使ったが、再登場をお許しいただきたい。トルファンで南彊鉄道の夜行寝台列車を待った。我々は軟臥車(一等寝台)の客で、案内された駅舎2階の「貴賓室」の窓から、同じ列車を待つ人達が見えた。中国人には「列に並ぶ」という習慣がなく、入口に向かって無秩序に我先に殺到するのが通例だが、ここでは珍しく列を作っていた。たぶん彼等は「団体移住者」で、怖い引率者がいたのではないか。側線に留っていた貨物列車の列も迫力がある。

市街を抜けるとすぐタクラマカン砂漠の荒涼たる景観になった(右写真)。砂漠と言っても、サハラ砂漠のような荒い砂粒ではなく、粘土質の細かい粒子の「土漠」で、こんな場所に難工事を承知で延長2千kmの工事を急いだのには、国家的な理由があったに違いない。

市街を抜けるとすぐタクラマカン砂漠の荒涼たる景観になった(右写真)。砂漠と言っても、サハラ砂漠のような荒い砂粒ではなく、粘土質の細かい粒子の「土漠」で、こんな場所に難工事を承知で延長2千kmの工事を急いだのには、国家的な理由があったに違いない。

2時間ほど走って山間部にさしかかると、荒れ狂う猛烈な砂塵が天を覆っていた。窓を閉め切った車内にも土埃の臭いが侵入し、テーブルに指で字を書くとうっすら浮かび上った。日本に飛来する黄砂は黄河上流・ゴビ砂漠からだけでなく、4千km離れたタクラマカン砂漠からも飛んでくるらしい。