小生は1985年前後に開発された千葉県北部の1600余戸の建売り住宅団地に住んでいる。ほぼ同年代で入居した住民は一斉に高齢化が進み、家族構成も3世代から老夫婦だけになり、つれあいに先立たれた独居老人も少なくない。居住者の減少で団地内にあったスーパーは早々と撤退し、16軒の商店街も次々にシャッターを閉じた。

2006年に住民有志が空き店舗の一つを借りて開いた喫茶室「はなみずき」が今も続き、住民に憩いと交流の場を提供している。当然ながら売上だけでは維持できず、各種補助金・助成金・寄付金で成り立っている。運営は全員ボランテイアで、つれあいは開設直後から参加し、小生も2012年から雑用を承る「用務員」を任じ、昨年から「ウェイター」の当番も務めている。

喫茶室の壁を使って住民の各種作品を展示する企画があり、小生も時々「ミニ写真展」をさせてもらっている。写真は作者の意図が見る人に伝わるとは限らず、銀座のギャラリーで褒められた山岳写真が喫茶室でウケることは稀で、逆に写真仲間に一笑に付されそうな写真を面白がってもらえることが多い。写真は「記録」が原点で、「興味が湧く記録写真」として楽しんでもらえれば作者としては本望で、そんな写真から何か感じてくれる人がいれば、更に嬉しい。

喫茶室の壁を使って住民の各種作品を展示する企画があり、小生も時々「ミニ写真展」をさせてもらっている。写真は作者の意図が見る人に伝わるとは限らず、銀座のギャラリーで褒められた山岳写真が喫茶室でウケることは稀で、逆に写真仲間に一笑に付されそうな写真を面白がってもらえることが多い。写真は「記録」が原点で、「興味が湧く記録写真」として楽しんでもらえれば作者としては本望で、そんな写真から何か感じてくれる人がいれば、更に嬉しい。

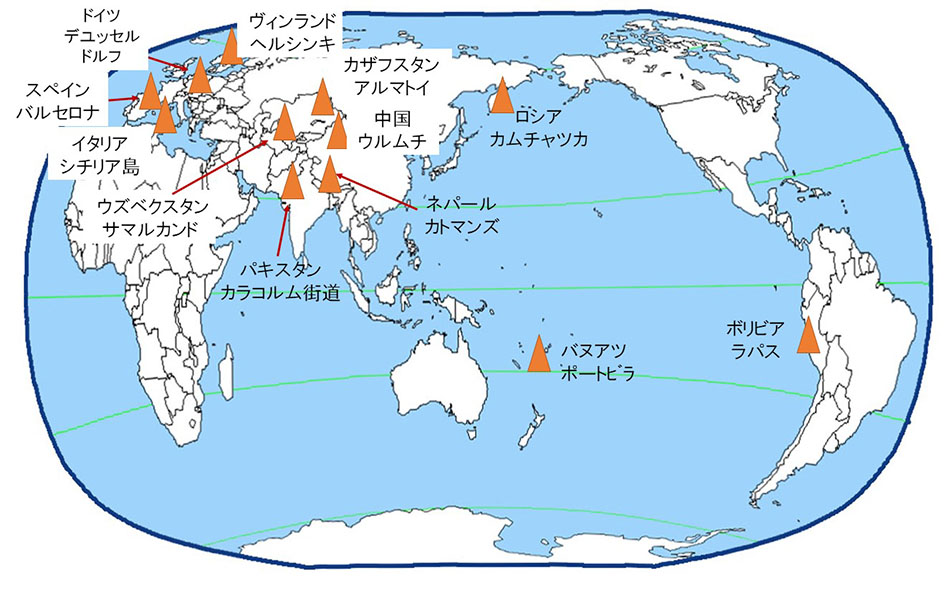

昨年10月に「ミニ写真展 世界の食品市場ー市場を見ればその国が分かる」と題して、世界各地の市場の写真9点をを出展した。以下はその再録である(追加・差し換えあり。前後の説明文と補足写真は今回追加)。

「世界の食品市場-市場を見ればその国が分かる」

| 旅をして時間があれば、食品市場を見ることにしている。そこに住む人たちがどんな物を食べているか、どんな売り方をしているかを見ると、その国の風土や人々の暮らしが、分かったような気分になる。 |

2004年10月から2年間、JICAシニア海外ボランテイアとしてバヌアツで暮らした。バヌアツは人口21万の小国で、資源も産業もなく、1人当たりGDPが日本の1/10に届かない最貧国だが、「世界一幸福な国」と評された。自然の食糧に恵まれて「おカネが無くても幸せに暮らせる国」だったのだ。

国民の8割が完全自給自足で暮していたバヌアツで、おカネが不可欠になった契機は義務教育の普及だった。人口100人足らずの小集落も、校舎(?)は村人が伝統工法で掘っ立て小屋を立てたが、財政の乏しい政府は教師の給料を払えない。「学費」の負担(年間数千円)を求められた父兄は、「都会」に出て賃仕事をするか、農産物を売るしかなかった。

バヌアツで「都会」と言えるのは人口4万の首都ポートビラだけだが、その都心(?)にEUが無償供与した中央市場がある。産物を売りたい者は約400円の場所代を払い、月曜から土曜まで(日曜は休み)間口1間ほどの店を開く(日本の「朝市」の常設版と思えばよい)。店主は近在の主婦で、月曜に家の畑で採れた野菜と一緒に小型トラックで出勤し(右写真)、夜は市場の床にゴロ寝で5日間がんばる。

バヌアツで「都会」と言えるのは人口4万の首都ポートビラだけだが、その都心(?)にEUが無償供与した中央市場がある。産物を売りたい者は約400円の場所代を払い、月曜から土曜まで(日曜は休み)間口1間ほどの店を開く(日本の「朝市」の常設版と思えばよい)。店主は近在の主婦で、月曜に家の畑で採れた野菜と一緒に小型トラックで出勤し(右写真)、夜は市場の床にゴロ寝で5日間がんばる。

バヌアツの農業は焼き畑で、畑の半分を交互に焼いた灰が肥料になり、ハウスも潅水も消毒・殺虫もせず、種を蒔けば自然に育つ「出来ちゃった農業」である。作物は日照と気候の僅かな変化を感じて一斉に旬を迎え、市場に一斉に同じ野菜が並ぶ(下はトマトの季節)。主食のイモやバナナは年間を通して「出来ちゃう」ので、この国に「食糧備蓄」の概念はない。

ポートビラには約2千人の「白人居住者」と数百人のボランテイアが西欧のライフスタイルで暮らし、白人観光客相手のリゾートホテルやレストランも軒を連ねる。この客層を相手に輸入食材を売るスーパーがあり、肉、魚、パンの専門店も夫々1軒ある。グルメを満足させる食材も手に入るが、魚屋は「Sorry, No Fish Today」のサインが出ていることが多かった。

ポートビラには約2千人の「白人居住者」と数百人のボランテイアが西欧のライフスタイルで暮らし、白人観光客相手のリゾートホテルやレストランも軒を連ねる。この客層を相手に輸入食材を売るスーパーがあり、肉、魚、パンの専門店も夫々1軒ある。グルメを満足させる食材も手に入るが、魚屋は「Sorry, No Fish Today」のサインが出ていることが多かった。

小生は派遣先(商工会議所)の初仕事でバヌアツ人の就業実態を分析したが、「漁師」はゼロだった。バヌアツで電気があるのは首都と第二の都市サントの中心部だけで、電気がなければ冷凍・冷蔵が出来ず、道路も港もないので、魚を獲っても売りに行けない。

首都の魚屋に鮮魚が並ぶのは、首都発着の観光遊漁船に釣果(客でも船頭でも)があった時だけで、釣れた魚を魚屋が仕入れ、そのタイミングで運良く魚屋に行けばトレトレのタイやマグロが手に入り、ボランテイア仲間にも急いで伝えることになる。

パキスタンは人口2億の大国で、インドに対抗して核武装しているが、経済的に豊かとは言えず(一人当たりGDPは5,200ドル)、開発途上国として国際援助の対象になっている。日本もJICAが協力隊を派遣し、2008年当時、バヌアツでボランテイア同期だった元高校教師も再派遣され、現地の隊員仲間と計画したフンザ旅行に小生を誘ってくれた。

カラコルム・ハイウェイはパキスタンと中国新疆ウィグル自治区を結ぶ山岳道路で、中国と共同で建設し1978年に開通した。ハイウェイは「舗装道路」の意で、高速で走れるわけではない。首都イスラマバードからフンザ入口のカリマバードまでは昔からの街道で、街道に沿って集落が連なり、路傍で市場が開かれている。市場を見る限り、貧しくても食生活は豊かなようだ。商品管理は、衛生状態に過敏な日本人から見ればヒンシュクだが、「蠅がたかるのは美味くて無害な証拠で、煮たり焼いたりして食うから問題ナシ」なのだ。

途上国で活動するボランテイアの最大の任務は、自分自身の健康管理と言っても過言でない。体調を崩しても近くに適切な医療機関があるわけではなく、1日も早く帰国するしかない。倒れたら本人が苦しむだけでなく、周囲を巻き込んでしまうからだ。

途上国で活動するボランテイアの最大の任務は、自分自身の健康管理と言っても過言でない。体調を崩しても近くに適切な医療機関があるわけではなく、1日も早く帰国するしかない。倒れたら本人が苦しむだけでなく、周囲を巻き込んでしまうからだ。

健康管理の基本は毎日の食事で、どこで何を買ってどう料理して食うか、仕事以上に気を配らねば、途上国のボランテイアは務まらない。「完全現地食」で大丈夫な人も稀にいるが、「日本食らしきもの」を食わないとダメな人が多い(小生もその一人)。

海から2千Km内陸のイスラマバードの市場にも「魚屋」があり、川魚を売っている。青龍刀のような刃物で手際よくさばくワザに目を奪われるが、もちろんサシミはNGで、醤油と砂糖で煮て食うしかない。

ウルムチはタクラマカン砂漠東端のオアシス都市である。そのウルムチに着陸する飛行機の窓から超高層ビルの林立を見てビックリした。ネバダの沙漠でラスベガスを初めて見た時も驚いたが、ウルムチは予備知識がなかっただけにビックリ度が強かった。

ウルムチはタクラマカン砂漠東端のオアシス都市である。そのウルムチに着陸する飛行機の窓から超高層ビルの林立を見てビックリした。ネバダの沙漠でラスベガスを初めて見た時も驚いたが、ウルムチは予備知識がなかっただけにビックリ度が強かった。

砂漠に石油資源の埋蔵が確認され、ウルムチは中国西域開拓の拠点になり、漢民族の大移動が起きた。侵略的に奪取した土地に突貫工事で鉄道を引き、都市を急造して大量の「開拓民」を送り込むのは、大日本帝国の旧満州開拓に重なる。砂漠に不似合いな超高層ビルは、中国政府の虚栄と先住民ウィグル族の威嚇が目的だろう。

ビルの谷間で「朝市」が開かれていた。北京や上海の裏通りの猥雑な(小汚い)露店街がそのまま移転し、声高な漢語が飛び交い、遠慮のない煙や揚げ油の臭いが立ち込めていた。

カトマンズは迷路である。観光地図に載っている道も迷路のように入り組み、角々で確認しながら歩いても迷子になる。道の両側は観光客相手のホテル、土産物屋、食堂で、150万人の住民(実際はもっと多いらしい)の生活は、地図に載っていない「裏通り」で営まれている。

ヒマラヤのトレッキングで何度もお世話になった添乗員のT氏は、カトマンズの大学を出て迷路に精通している。「観光で行かないところに行きましょう」と誘ってくれたのが、迷路の更に裏通りだった。表通りの建物に穿たれたトンネルのような通路をくぐると、広い空間が異次元の世界のようにポッカリ現れる。表通りから見えないアパートが立ち、子供たちが走り回り、年寄りがヒンズー廟にたむろし、今にも倒壊しそうな年季の入った食品店から香辛料の強い臭いが漂う。

見渡す限りスイカだらけの景色はなかなか見られない。下はシルクロードの「青の都」サマルカンドの遺跡に隣接する食品市場の野外スイカ売り場だが、写真に写っているのはほんの一部で、スイカ売り場全体はこの数倍あった。サマルカンドの人口は15万、世界遺産を訪れる旅行者も少なくはないが、これだけのスイカを食べきれるのだろうか?

食品市場はどこでもオバチャンが主役だ。日本の「かつぎ屋」がそうだったし、バヌアツの市場もオバチャン、ラパス名所のロドリゲス市場も民族衣装のオバチャンたちの世界だ(たまに見かける男は使い走り役らしい)。地面にどっかり座り込んで商いをするオバチャンの貫禄には、小賢しいビジネスマンなどとても太刀打ちできない。

我々が日々食べている野菜は中南米原産が多い。トマトはアンデス高地からメキシコを経由して全世界に広まった。ジャガイモもアンデス高地が原産で、トウモロコシはメキシコ、トウガラシはアマゾン河流域が原産とされる。カボチャもそうだと言われるとホント?と思ってしまうが、ロドリゲス広場のオバチャンの店先を見ると、ナルホド、ホントだ、と納得する。

我々が日々食べている野菜は中南米原産が多い。トマトはアンデス高地からメキシコを経由して全世界に広まった。ジャガイモもアンデス高地が原産で、トウモロコシはメキシコ、トウガラシはアマゾン河流域が原産とされる。カボチャもそうだと言われるとホント?と思ってしまうが、ロドリゲス広場のオバチャンの店先を見ると、ナルホド、ホントだ、と納得する。

中南米原産の野菜はスペイン人やポルトガル人が母国に持ち帰り、それが世界に拡がった。その「冒険的開拓者」たちが新大陸に持ち込んだのが疫病で(梅毒、ペスト、天然痘、黄熱病、マラリア、各種感染症等々)、それが先住民を絶滅の危機にさらしたことも、歴史の教訓として忘れてはいけない。

長い名前の都市はロシアの極東カムチャツカの州都である。首都モスクワから6200Km、時差9時間の「地の果て」に陸路はなく、飛行機か船で行くしかない。旧ソ連時代は米国と直接向かい合う軍事基地だったが、東西冷戦の終結(旧ソ連の崩壊)でその役目を失って人口が半減した。それでも15万の人口を維持しているのは、縮小された基地が残り、不凍港が漁業と海運の拠点として価値を保っているからで、火山を観光資源とするツーリズムにも力を入れている(2003年の小生の旅も火山の登山が目的だった)。

カムチャツキーでも食品市場を見た。魚介類は現地産で足りても、北緯53度では農業や酪農はムリで、食品の大半を船か航空便で持ち込むしかない。ロシアの消費生活は貧しいと言われるが、地の果ての市場には新鮮な野菜や果物が山と積まれ、地中海直送の柑橘類も並んでいたのは、失礼ながら少々意外だった。怖そうな警備員があちこちで目を光らせ、添乗員に「面倒なことになるといけないので、写真は撮らない方が良いですよ」と注意され、腰だめのカメラで隠し撮りしたのがこの1枚である。

夜半過ぎにパレルモのホテルに入り、ウトウトしたところで騒音で目が覚めた。カーテンを開けると、窓の下が青果卸売り市場だった。パレルモは大都市ではないが(人口は近郊を入れて66万)、扱う物量と商いの活気に圧倒された。イタリア人は2倍食うという俗説は、本当かもしれない。

年

年

日本人が肉を食うようになったのは明治中期で、それまで鳥肉以外の肉食は禁忌だった。日本の肉屋の店頭に「肉」の印象が薄いのは、その流れかもしれない。

日本人が肉を食うようになったのは明治中期で、それまで鳥肉以外の肉食は禁忌だった。日本の肉屋の店頭に「肉」の印象が薄いのは、その流れかもしれない。

その点、狩猟民を祖先とする民族や、昔から肉食してきた人たちは、躊躇なく動物の死骸を看板にする(ベトナムの肉屋は店頭に犬の頭を置いていた)。

バルセロナの都心の食品市場でも、肉を肉らしく売っていた。表通りに面したショーケースに丸焼き用の子豚がうらめしそうな顔で並び、店頭にぶら下がった生ハムは解剖実習にも見え、旅仲間の中に気分が悪くなった人がいた。

米が主食の日本に「米屋」があり、各種のコメを取り揃えている。ジャガイモが主食のドイツに「ジャガイモ屋」があっても不思議はないが、こんなにいろいろな種類(ざっと数えて30種)のジャガイモがあるとは知らなかった。店頭のジャガイモの陳列の仕方にも、この国の国民性が表われているような気がする。

東欧のフン族を祖とするフィンランドは複雑な歴史を持ち、かつて支配者だった隣国スウェーデンとロシアに気をつかいながら独立を維持してきたが、そんな境遇にいじけることなく、高度経済と高福祉を両立させていることに羨望を感じる。

もう一つ羨望がある。市民と政治の距離の近さだ。国民の政治観が多様だから小党が乱立するが、各党の得票率と議席数はほぼ比例している。その時の情勢で政党が離反集合して政策が左右にブレるが、それはその時の民意の反映であり、民主主義で避けられない試行錯誤と非効率を国民が容認していることは、高い投票率(72%)が示している。

朝市が大統領官邸(写真の背景)のすぐ前で開かれるのも、この国の政治と市民の距離の近さを象徴しているように感じられ、実質本位で清潔な市場は、この国のあり方を示しているように見える。