都心会場での写真展参加は2020年が最後になったが、10年前に始めた近隣の喫茶室での「ミニ個展」は続iいている。会場費タダ、自分でプリントした作品を並べる「エコ写真展」で、近々に撮った山写真や旅写真だけでなく「世界の食品市場」などテーマで組むこともあった。大画面で迫力を出すべくA3判を2枚、4枚貼り合わせた超大判作品を並べていたが、3年前にネット印刷で大判ポスター制作を思いついた。額装ナシで壁に直接ピン止めしても違和感がなく、安上りで画質も悪くない。

2025年のミニ個展を9月8日~20日に開催、「山小屋のある風景」のテーマでA2判ポスター11点を展示し、9月13日午後に「ギャラリートーク」で「山小屋よもやま話」を1時間語らせてもらった(右)。

2025年のミニ個展を9月8日~20日に開催、「山小屋のある風景」のテーマでA2判ポスター11点を展示し、9月13日午後に「ギャラリートーク」で「山小屋よもやま話」を1時間語らせてもらった(右)。

山岳写真は「画面に人物や人工物を入れたらダメ」と言われる。人物や人工物には視線を吸引するパワーがあり、その結果主役であるべき山の印象が薄れる(今回出展の作品も先ず山小屋に視線が行く筈だ)。そんな作品は公募展に出したら真っ先にアウトだが、都心の写真サロンやコンテストで褒められた作品が、近隣の喫茶室でウケるとは限らない。小生の経験では、人を寄せ付けない厳しい山を「これでもか!」と厳しく撮った作品よりも、人物や人工物を入れた写真の方が、興味を惹き会話も弾む。雑に言えば、マニアが喜ぶ極限的アート作品よりも、情報ソースとしての写真の方が有効なのだ。

そんなわけで、今回出展した「山小屋のある風景」11点と「山小屋よもやま話」要旨を以下披露させていただく。

日本には独特の山登りの伝統がある。山岳信仰がベースの集団登山だ。高い山を尊いものとして崇める文化は他の国にもあるが、大勢で山頂に登る文化は日本だけだろう。ヨーロッパでは山は魔物が住むので近づくなとされ、登頂など論外だった。18世紀半ばにスポーツとしての近代登山が起こり、ごく限られた人達がヨーロッパアルプスに挑戦するようになった。アルプスの山は険しく、緯度が高いので気温が低く氷河に覆われ、シロウトが山頂を目指すことは不可能で、その事情は今も変わっていない。そのかわり山頂を目指さない山歩き「トレッキング」が盛んで、山腹にトレッカー向けのロッジはあるが、登頂用の小屋は公認ガイド付きでなければ利用を許されない。

これに対し、日本の登山は登頂が前提になっている。日本は温帯にあり(最近は熱帯になったらしいが)、高い山でも夏は雪や氷が解けて、誰でも登れる状態になる(これが第一の条件)。険しい山の姿が仏教の浄土思想と結びつき、山を修行の場とする山岳信仰が生まれた(これが第二の条件)。この条件が重なり、江戸時代に庶民が集団で山に登る「お山参り」のスタイルが生まれた。「お伊勢参り」と共に庶民の脱日常エンタメとして流行し、富士山、立山、白山、御嶽山などの霊山や、江戸に近い大山、御岳山などに押し寄せ、大勢の登山者が泊まれる宿泊施設が出来た。ちなみに日本最古の山小屋は立山の室堂山荘で、江戸時代の小屋が保存されている。

日本でスポーツとしての登山が始まったのは明治の中頃で、ヨーロッパから派遣された宣教師ウェストンや冶金技師ガウランドなどが、猟師を案内役に雇って日本アルプスを歩き、彼等に影響を受けた日本の知識人が山に登るようになり、その人達を対象に営業小屋が作られた。日本で宗教に関連しない最古の営業小屋は、明治40年(1907年)開業の白馬山荘で、続いて常念小屋、燕山荘、穂高岳山荘、槍ヶ岳山荘などが出来た。石積みの壁に雨除けの屋根を架けた文字通りの「小屋」で、登山者は自分用の米・味噌を持参し、小屋番が火を焚いて炊飯、おにぎりに味噌をつけて食べたという。猟師が釣ったヤマメなども出されたようだ。

日本で非宗教の大衆登山が始まったのは、戦後の1950年代後半から60年代にかけて起きた第一次登山ブームで、我々より少し先輩の時代になる。1958年に日本登山隊がマナスルに初登頂し、それが登山ブームに火をつけたと言われる。深田久弥の日本百名山が刊行されたのもこの頃で、戦後復興が進んで生活に余裕が生まれ、余暇を楽しめる時代になったことが何よりも大きかったのだろう。この時代に収容人数の大きな山小屋が建てられ、現在の山小屋のベースになった。

次の第二次登山ブームは1980年代半ばで、当時皇太子だった今上天皇と雅子様の山歩きが起こしたと言われる。プリンス・プリンセスの登山に合わせて登山道が整備され、山小屋も新築・改築された。ブームに乗って他の山小屋もリニューアルし、「狭い・汚い」が定評だった山小屋が快適な施設に様変わりした。我々(小生と連れ合い)が日本100名山を始めたのは第二次ブームが過ぎた1997年で、おかげで新築の山小屋、きれいなトイレ、発電設備などの恩恵を享受した。ちなみに今上天皇は山岳写真がご趣味で、写真展に特別出典された作品を何度か拝見したことがある。

「よもやま話」で山小屋の食事、トイレ、水、電気などの事情も紹介したが、ここでは省く。

撮影:2007年8月 中白根岳(3055m)から

北岳山荘は日本第二の高峰北岳の南肩にある。1978年に山梨県が建てた鉄骨2階建ての小屋で150人を収容。営業期間は6月中旬~11月上旬で、固有種のキタダケソウに出会うには、営業開始早々に訪れる必要がある。

甲府から登山口の広河原へバス2時間とアクセスが良く、東京を早朝に出て6時間の急登を頑張ればその日の内に小屋に着けるが、迂回ルートで途中の白根御池小屋に1泊し、高山植物を楽しみながらゆっくり登るのがおすすめで、山の経験が浅い人でも大丈夫だ。

高い山は高い場所から撮ると姿良く撮れるといわれる。 日本一の富士山を2位の北岳の小屋から撮る贅沢も味わえる(右)。

参考記事:百名山 中央・南アルプス キタダケソウ(2013山歩き)

撮影: 2012年8月 雲ノ平アルプス庭園から

三俣山荘は北アルプス最奥の黒部源流にあり、健脚者でも途中で一泊しないとたどりつけない。収容70名、7/4~10/15営業。不便な場所だが食事が美味いとの評判が立ち、縦走途中でランチを目当てに立ち寄る登山者もいた。

この小屋を開いた伊藤正一氏は、大町から高瀬川を遡る伊藤新道を開いて資材を搬入した(崩落して不通になったが、再建工事が始まったようだ)。伊藤氏は国有地内の土地使用料を巡って国と争ったことで知られる。氏は山小屋には登山者の安全と自然環境を守る役目があり、土地使用料は免除か名目的であるべきと主張したが、国側は山小屋の経営を営利事業と主張して勝訴、売り上げの数%を徴収していると聞く。

参考記事:百名山 北アルプス-2 雲の平(2012山歩き)

撮影: 2019年8月 北穂高岳山頂から

槍ヶ岳の山頂周辺に山小屋が3軒ある。南肩の槍ヶ岳山荘が一番高所にあり、規模も大きく300人を収容する。高所の山小屋は雪崩の危険を避けるために稜線上に建てられることが多く、湧き水を得られない。槍ヶ岳山荘も屋根の雨水を樋で集めて貯めるタンクが頼りで、洗面所の蛇口をひねっても水は出ない。

槍ヶ岳山荘から南へ2時間ほど歩くと「大キレット」がある。キレットは日本語の「切戸」で、V字状に深く切れ込んだ場所をいう。大キレットは日本有数の難所で、高度差400mの断崖絶壁の吊り尾根を半日かけて通過する。その手前に50人収容の南岳小屋があり、挑戦者が前泊して英気を養う。この写真は大キレットの反対側の北穂高岳山頂から撮った。左下に大キレットを下るルートが見える。

参考記事:槍ヶ岳(2010山歩き) 北穂高岳 喜寿登山 大キレット周辺の地形と山小屋をGoogleの3D地図で示す。

撮影 南岳から 2010年8月

大キレットの南岳側から北穂高岳を撮った。雲の間に見える絶壁の剣の刃を登った先が北穂高岳の山頂で、直下に北穂山荘がへばり付いている。

北穂山荘は日本の山小屋で最も標高が高い所にある。戦後間もない1946年に小山義治氏が自力で資材を担ぎ上げ、2年余りで建設して1948年に開業した。その間の経緯を記した自伝「穂高を愛して20年」を読み、ぜひ泊まりたいと思っていたが、日本百名山の選に漏れた北穂に登りそびれたまま、年月が経ってしまった。

参考記事: 槍ヶ岳登山(2010登山レポート)

撮影: 2019年8月 涸沢ヒュッテから

2019年8月、喜寿になって北穂高岳に登った。大キレットを渡る技量のない我々は涸沢側から登るしかない。憧れの北穂高山荘にたどりついたが、山頂で軽い高度障害を発症し、昼食のラーメンを食べ残して下山したのは、今もって慚愧に耐えない。

涸沢は奥穂高岳や北穂高岳の登山基地だが、山に登らない人でも聞いたことがあるだろう。夏は高山植物の花園、秋はななかまどの紅葉の名所で、涸沢を目的に訪れる人も多い。上高地から歩いて6時間の涸沢には山小屋が2軒あり、収容人数は合わせて250人ほどで、シーズン中は1千張りものテントの花が咲く。写真の小屋は北穂登山口にある涸沢小屋で、もう1軒の涸沢ヒュッテから撮った。北穂山荘は山頂の裏側で涸沢からは見えない。この急斜面を140kgの大梁を一人で担ぎ上げた小山氏の根性に敬服する。

参考記事: 北穂高岳 喜寿登山 下の地図は上高地から涸沢へのルートと周辺の山の位置を示す。

撮影:爺が岳(2630m)から 2009年8月

日本百名山最終盤の2009年の夏、鹿島槍ヶ岳に登った。早朝に種池山荘を出て爺が岳を過ぎたところで、種池小屋が朝日に輝いてカッコよく見えた。沸き上がる雲が申し分なく、背景の立山も立派に聳え、今回「山小屋のある風景」でミニ個展を開く気を起こさせた作品だ。山小屋の屋根が赤く塗られるのは悪天候時に視認しやすいためで、通常の山岳写真では画面に入れない。

立山の東面との間に黒部の深い谷があり、中央左の斜面に黒部立山アルペンルートのロープウェイの大観峰駅が 見える。中央の雪渓は2012年に「御前沢氷河」と認定されたが、温暖化で消滅が避けられそうもない。

参考記事: 百名山 北アルプス-2 鹿島槍ヶ岳

撮影:奥大日岳(2611m)から 2014年10月

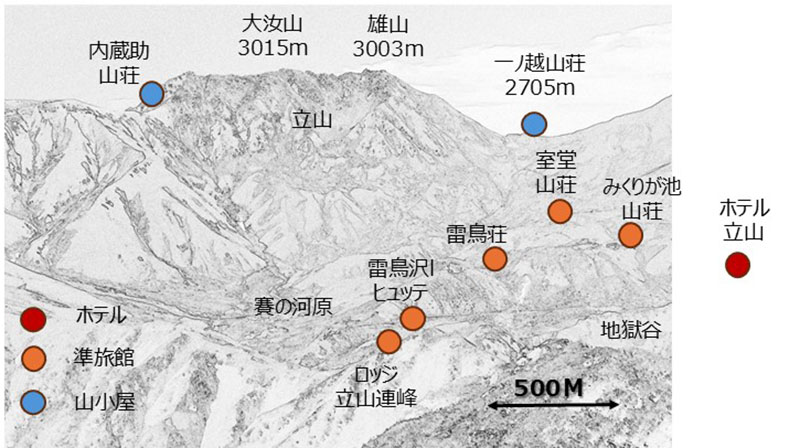

立山は信仰登山の原点で、その名残りは室堂周辺の大日岳、弥陀ヶ原、地獄谷、浄土山などの地名に見られ、江戸時代の山小屋も室堂山荘に残っている。1971年に黒部立山アルペンルートが開通して有名観光地になったが、客の大半は宿泊せずに通過する。朝夕の山岳景観を楽しむために、ぜひ宿泊するべきだろう。

室堂には1泊ン万円の高級ホテルもあるが、温泉と個室のある旅館のような山荘が5軒あり、登山が苦手の人でも手軽に山の雰囲気を味わうことが出来る。特に残雪が多い4月、5月がお薦めで、雷鳥との出会も楽しめる。

参考記事: 立山・奥大日岳(2014) 立山室堂(2018年山歩き) 下に室堂の宿泊施設の場所を示す。

2009年に日本百名山を終え、ヒマラヤとヨーロッパの山を歩くようになった。もっぱらトレッキングで山小屋体験もごく限られているが、その中から4件をご紹介する。

撮影:2012年12月30日 ゴーキョ・ピーク(5360m)から

エベレストはなかなか見えない山で、ネパール側の通常の観光ルートからは額から上しかみえない。もっと見るには標高5千mを超える展望台まで行かねばならない。その一つがゴーキョピークで、小型機でカトマンズからルクラに飛び、道端の宿(ロッジ)に泊まりながらの10日ほどのトレッキングを要する。

ロッジは二人用の小さい個室が基本で、風呂ナシ・トイレ共同の民宿と思えばよい。5室ほどの小さなロッジから20部屋以上の大きなロッジまであり、小ロッジはシェルパ族がエベレスト登頂のガイド料で建てたものや、遭難者の遺族が保障金で建てたものが多いという。

終点が標高4790mのゴーキョで、夏の放牧場にロッジがある。写真はゴーキョピークから少し下った所から撮った。2012年に撮った時はロッジは3軒だったが、2016年に行った時は中国系の大きなロッジが2軒増えていた。2012年はキッチンスタッフが鍋窯と食材を担いで同行し、日本食に近いものを作ってくれた。2016年はロッジがヨーロッパ風の食事を出し、同行のスタッフが日本風のおかずやおかゆをプラスしてくれた。

2012年12月末に訪れた時は池が凍っていたが、日中の気温は0℃程度でそれ程寒くない。陽が落ちると急に気温が下がり、食堂のヤク糞ストーブは火力が弱く、寝袋に湯たんぽを入れてもらって寝るしかない。

2012年12月末に訪れた時は池が凍っていたが、日中の気温は0℃程度でそれ程寒くない。陽が落ちると急に気温が下がり、食堂のヤク糞ストーブは火力が弱く、寝袋に湯たんぽを入れてもらって寝るしかない。

ゴーキョから展望台のゴーキョピークまで標高差450m。酸素が平地の半分しかないので、深い呼吸を心がけながら、2時間半かけてゆっくり登ると、右のご褒美がもらえる。

参考記事: ゴーキョピークトレッキングー2 雨季のヒマラヤー2

撮影:2013年11月 ネパール アンナプルナ内院

ヒマラヤのトレッキングは高度順応がポイントで、1日に標高差600m以内をゆっくりペースで歩き、3~4時間で次のロッジに着いて休養する。アンナプルナ・ベースキャンプは標高が4千m少々なので、高度障害が起こり難く、健脚者は3日で歩くそうでだが、我々は1週間かけた。

アンナプルナ街道はエベレスト街道よりポピュラーでロッジも多い。終点のベースキャンプにロッジが2軒あり、200名ほどが泊まれる。この山域はヨーロッパ人が早くから開拓し、食事はトレーニングを受けた地元民が作るが、ベースキャンプはチベット仏教の聖域内にあるため、肉食を避けたベジタリアン食で、帰り道のロッジで卵やチキンが出てくるとホッとする。

参考記事: アンナプルナ内院トレッキングー2

スイスの山は中央部のマッターホルンやアイガーが有名だが、南東部のサンモリッツを拠点に、ベルニナ山群で 静かな山歩きを楽しむのも悪くない。

この画面では小屋が見え難いので〇で示した。この写真を撮った場所に小屋まで45分のサインが出ていたが、ヨーロッパ人のようにスタスタ歩けず、2時間を要して夕食の時間に遅刻した。コーツ小屋は30人

収容の標準的な山小屋で、女性スタッフが人で切り盛りしていた。

この画面では小屋が見え難いので〇で示した。この写真を撮った場所に小屋まで45分のサインが出ていたが、ヨーロッパ人のようにスタスタ歩けず、2時間を要して夕食の時間に遅刻した。コーツ小屋は30人

収容の標準的な山小屋で、女性スタッフが人で切り盛りしていた。

小屋が建てられた頃は小屋の下まで氷河があった筈だ。この写真は9年前に撮ったが、今は更に後退しているに違いなく、おそらく今世紀中に消滅するだろう。テラテラに磨かれた岩盤がむき出しになった風景は魅力的とは思えない。

参考記事: ベルニナアルプスー1

撮影: 2010年9月 イタリア ドロミテ

2026年冬季オリンピック会場のコルチナ・ダンペッツオの周辺はドロミテと呼ばれ、赤色石灰岩の岩山が連なる 景勝地。この辺りは第一次大戦までドイツ語圏だった地域で、ドイツ語の地名があちこちにある。背景の3本槍もイタリア名のトレチーメよりドイツ名のドライチンネで知られる。周辺に小屋が数軒があるが、三本槍の 眺望はロカテッリ小屋がベストで、年間を通して予約が 取りにくいという。

100名収容の立派な小屋で、何よりも驚いたのは、夕食がスープ、サラダ、魚、肉、デザートのフルコースだったことで、もっと驚いたのは、1泊2食付きの料金が当時の日本の山小屋の料金とあまり違わなかったことだった。 トレッカーが泊まる小屋には物資補給用の専用車両が通れるアクセス路があり、山小屋での美食を可能にしているのだ。

参考記事: ドロミテ・インスブルック