昨年(2023年)9月、ある地方の集まりで「写真で世界を巡る」のタイトルで講演の機会をいただいた。それを地方紙が記事にして下さったのだが、小生の肩書きが「旅行家」になっていた。旅行をメシの種にしたことが無く、訪れた国の数も50に届かないので、そう呼ばれていささか面食らったが、「元会社員」の他に肩書きの無い小生、ありがたく頂戴し、ついでに図に乗って「旅写真の自画自賛」シリーズを思い立った次第(他の記事に既出の写真の使いまわしだが)。

旅で名所旧跡を訪れても、見学をよそに写真撮りに夢中になる。これまで旅先で押したシャッターは10万回を超えたが、数百回に1度、押した瞬間に「手応え」を感じることがあった。誇張して言えば、野球選手がバットを振った瞬間にホームランを確信する感覚に似ているかもしれない(勝手な想像だが)。甚だ忘れっぽい小生だが、手応えのあった写真はその時の状況やカメラの設定まで憶えているのも、不思議と言えば不思議だ。そんな「自画自賛」をお気に召さない読者もおられるだろうが、老人のすさびをご寛恕下されたい。

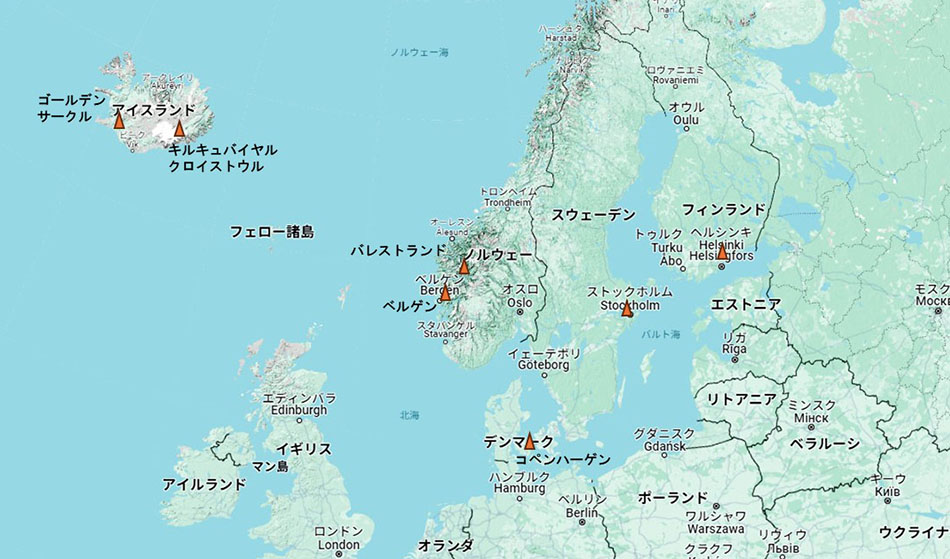

先ず「アイスランド+北欧の旅」から始める。アイスランドは9年前にデジカメで撮ったが、北欧は四半世紀前のスライドフィルムの時代で、スキャンしてデジタル保存した中から選んだ。

アイスランドの地名は憶えられないが、とにかく首都レイキャビックから東へ300kmのゴルフ場でオーロラを撮った。オーロラは、太陽から放散されたプラズマが地球の磁場で電気を帯び、南北の磁極に導かれて高度100km~400kmの希薄な大気中で放電する現象とされる。人間の目は暗さに慣れると微かな光でも見えるが、光を化学反応で記録するフィルムでオーロラの微光を撮るのは至難の業だった。初期のデジタルカメラも同様だったが、撮像素子と画像処理ソフトの改良で人間の目を凌ぐ感度が実現し、シロウトでもオーロラを撮れるようになった(アイスランドに出発する直前にカメラを買い替えた)。

オーロラはオートでは撮れない(頑丈な三脚も要る)。暗すぎて自動測距が効かないので手動でピントを固定し、意外に動きが早いオーロラに合わせて露出を手動で設定する。デジカメは撮った画像をその場で確認できるので、設定を最適化しながら撮るのだが、オーロラはどんどん姿を変えるので、次のチャンスをじっと待つ。真冬の北極圏の真夜中の野外作業だが、幸いなことに暖流のおかげで、アイスランドの気温は夜中でもー5℃程度なのだ。この写真はISO6400 、F4.0、2秒で撮った。地平線の赤い光は近くの町の明かりで、もう少し下を入れた方が良かったのだが、これがワイドレンズ(16mm)で目一杯の画角だった。

アイスランドはオーロラ見物もさることながら、地学的な興味があった。地球表面を覆うプレートは海底の「海嶺」から湧き出たマグマで形成される。アイスランドは大西洋海嶺が海面上に顔を出した島で、ここで湧き出たマグマが東西に分かれて北米プレートとユーラシアプレートになる。その現場の「地球の割れ目」(ギャオ)が観光名所になっている。ちなみにここで生まれた北米ブレートとユーラシアプレートは、数億年後に日本海溝でぶつかることになる。

写真がその「地球の割れ目」だが、巨大な亀裂から灼熱のマグマが噴き出ているわけではない。予備知識が無ければ「ちょっと変わった景色」にしか見えないが、ここを中心線にして土地が東西に1年に数cmずつ移動していることが観測されている。左の壁は数百年前に湧き出たマグマで、地球時間で見れば、ここは「常にマグマが湧き出ている場所」であり、日本の巨大地震の大元でもある。

アイスランドはいたるところに溶岩が湧き出た痕跡がある。1793年に大噴火したラーキ山の裾野に拡がるエルドフロイン溶岩台地は、面積が565kmで山手線内の9倍、厚さが20mあり、単一の噴火で流出した溶岩の量では氷河期以来最大とされ、死者9千人に加え、羊20万頭、馬3万頭、牛1万頭が犠牲になった。200年後の現在、溶岩台地は苔に覆われているが、樹木が育つ気配はない。風景写真に道路と車がジャマと言われそうだが、入れてこそアイスランドらしい風景だと思いながら撮った。

さいはての村で教会と墓地を撮った。1884年に建てられた教会の屋根はこの地方の伝統工法の芝生張りで、保温効果が高いという。付属の墓地で芝生のふとんに包まれて眠る村人がいとおしく感じられる。

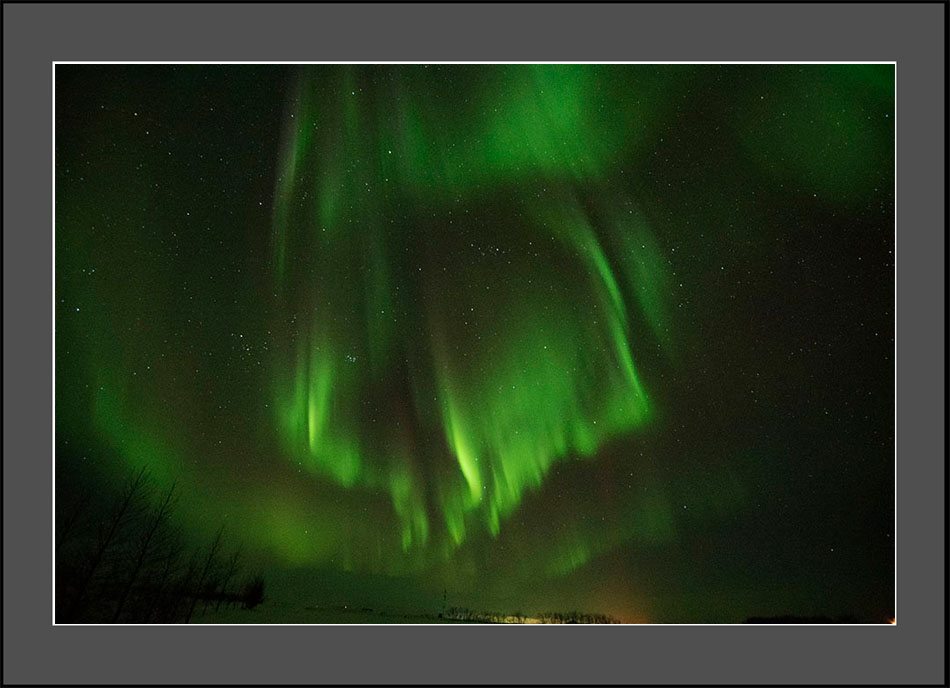

オスロからベルゲンに向かう旅客機(DC-9)の窓からフィヨルドを撮った。フィヨルドは氷河が岩盤をえぐり取ったU字谷が海面上昇で水没した地形で、谷の深さは1千mを超え、更に湾の水深が1千mあるので、氷河が岩盤を2千m掘り下げたことになる。氷にそんなパワーが秘められているとは想像し難いが、これが証拠写真だ。

オスロからベルゲンに向かう旅客機(DC-9)の窓からフィヨルドを撮った。フィヨルドは氷河が岩盤をえぐり取ったU字谷が海面上昇で水没した地形で、谷の深さは1千mを超え、更に湾の水深が1千mあるので、氷河が岩盤を2千m掘り下げたことになる。氷にそんなパワーが秘められているとは想像し難いが、これが証拠写真だ。

フィヨルドの奥の部分を拡大すると数戸の建物が見えた(右)。谷から外に通じる道路が無く、外界との接点は小さな船着き場だけで、太陽が殆ど当たらない谷底で孤立した暮らしには強い精神力が要る筈。さすがにバイキングの子孫は心身共に屈強だと思ったりもするが、ノルウェイは北欧の中でもとりわけ手厚い「福祉国家」で、谷底の生活に不安や侘しさはない筈だ。その原資に国民は収入の半分以上を税金に納めるが、一人当たりGDPが日本の3倍あるので福祉システムが破綻せず、国民が皆安心して暮らせるのだ。どうやったらそういう国になれるのだろうか?

宗教オンチの乏しい知識だが、キリスト教でも国と宗派によって教会の建物に特徴がある。ノルウェイの「ルター福音派ノルウェイ教会」は2017年まで「国教」扱いで、聖職者は公務員だった。教会の建物は「神様と心静かに対話する場」で、こけおどしの壮麗な装飾や押し付けがましい神具の類は無い。

宗教オンチの乏しい知識だが、キリスト教でも国と宗派によって教会の建物に特徴がある。ノルウェイの「ルター福音派ノルウェイ教会」は2017年まで「国教」扱いで、聖職者は公務員だった。教会の建物は「神様と心静かに対話する場」で、こけおどしの壮麗な装飾や押し付けがましい神具の類は無い。

下はソグネ・フィヨルドの村で朝の散歩の時に撮った。スライドフィルムはコントラストが強く写る特性があり、日陰の部分が黒くつぶれた。右はベルゲンの教会の壁に架けられたキリスト像で、カメラぶれしないように両肘をベンチの背に押し付け、シャッターを「B」にして5秒間息を止めて撮った。

「世界百名都市」の選考があれば、ベルゲンは選ばれるに違いない。深田久弥は日本百名山の選定にあたって「山の品格・歴史・個性の3点を考慮した」と書いたが、「山」を「都市」に書き換えれば、.ベルゲンはこの3点を備えている。

「世界百名都市」の選考があれば、ベルゲンは選ばれるに違いない。深田久弥は日本百名山の選定にあたって「山の品格・歴史・個性の3点を考慮した」と書いたが、「山」を「都市」に書き換えれば、.ベルゲンはこの3点を備えている。

人口27万のベルゲンには巨大都市の粗雑なところがなく、小都市の貧相なところもない。13世紀にノルウェイの首都だった時代があり、ヨーロッパ北部の経済圏を構成したハンザ同盟の都市でもあった。木造の建物は何度も火災に遭ったが、その都度昔の姿で再建されたことも評価に入れてよいだろう。町外れのケーブルカーでフロイエンの展望台に登れば、その個性的な市街を一望できる。夕方の雰囲気が出るように、露出を2段絞って撮った。

ハンザ同盟時代の建物を保存した旧市街で保育園児の散歩に出会った。人物(特に子供)のスナップ写真を無許可で撮ってはいけないと分かっているが、ついシャッターを押してしまった。四半世紀前のことなので、時効の自己判断で掲載させていただく。

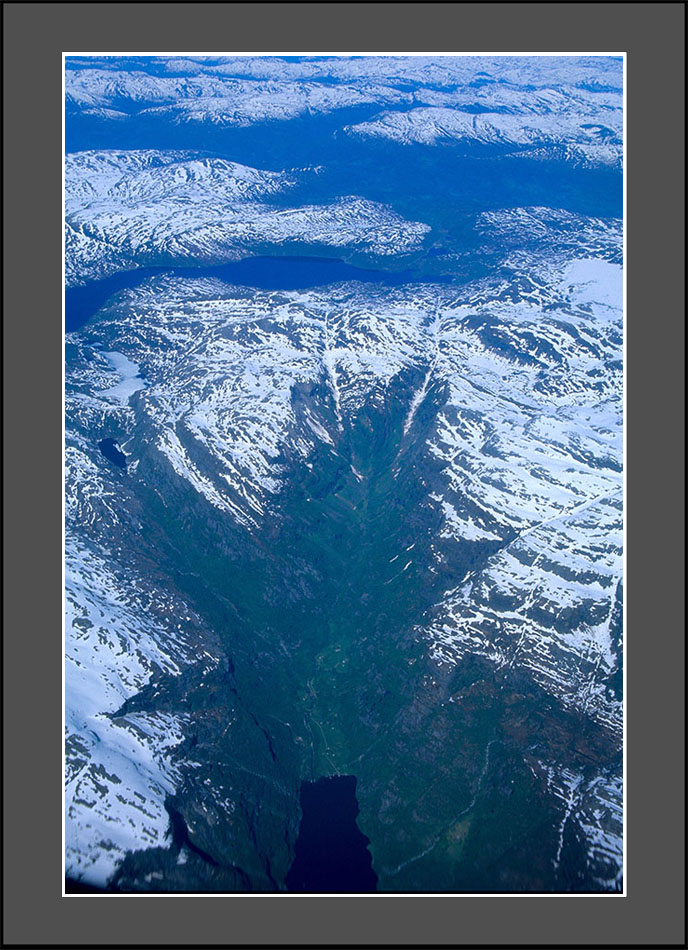

山椒は小粒でもピリッと辛いというが、スェーデンはそんな国だ。周辺のロシア、イギリス、ドイツ等に比べれば小国だが、工業力、軍事力で強い存在感がある。この地域は20世紀前半まで戦争に明け暮れたが、スウェーデンは「不戦中立」を掲げて戦禍を免れた。その国是を定めたのは1818年に即位したカール14世で、彼はフランスの平民出身の一兵卒だったが、ナポレオン1世の軍隊で頭角を顕わして元帥にまで成り上がった。この実力者をナポレオンが警戒し、世継ぎがなく養子を探していたスウェーデン王室に厄介払いしたが、摂政としてライプツィヒの戦い(1813)でナポレオン軍を破り、王座に就いてベルナドッテ王朝の祖となった。

賢王の国是を守って非同盟を貫いてきたスウェーデンだが、つい先日(2024年3月)NATOに正式加盟した。人口1千万の小国が1億4千万の隣大国の不条理に備える事情は分からないでもないが、軍事同盟に加われば他国の紛争に引きずり込まれるリスクも負うことになる。人々に親しまれ観光資源でもある兵隊さんが、戦場に行かないですむことを切に祈る。

日本は皇位継承問題に無為無策だが、日本の皇室に次ぐ長い歴史を持つデンマーク王室にはその心配がない。1953年の法改正で王位継承者は男女を問わず長子と改められた。皇族の範囲もおおらかで、皇族から離婚した人、その再婚相手、その連れ子まで皇族にカウントされるという。ちなみに先日(2024年1月15日)即位したフレデリック10世の王妃はオーストラリア人という(オーストリア人の誤植ではない)。

日本は皇位継承問題に無為無策だが、日本の皇室に次ぐ長い歴史を持つデンマーク王室にはその心配がない。1953年の法改正で王位継承者は男女を問わず長子と改められた。皇族の範囲もおおらかで、皇族から離婚した人、その再婚相手、その連れ子まで皇族にカウントされるという。ちなみに先日(2024年1月15日)即位したフレデリック10世の王妃はオーストラリア人という(オーストリア人の誤植ではない)。

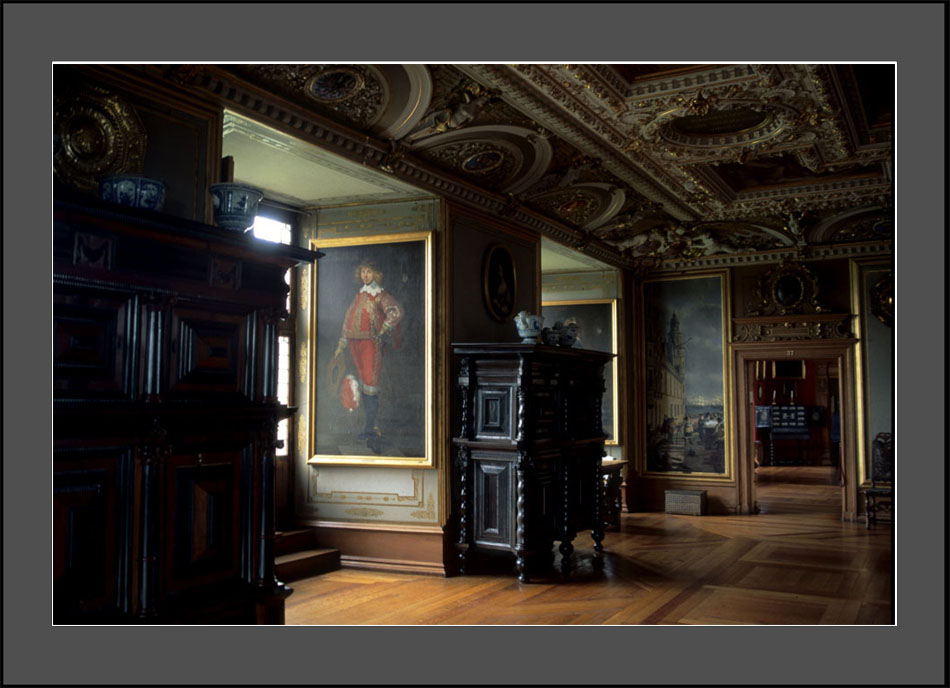

そんな国だから宮殿があちこちにあり、皇族のオフィスや離宮として使われているが、居住区域以外は観光資源として公開されている。クロンボー城はシェークスピアの「ハムレット」の舞台になった城で、今も幽霊が出そうな雰囲気を残している。

中世の陰鬱な城が多い中で、軽快な装いの城に出会った。フレデンスボー宮殿は1720年にスウェーデンとの戦争終結を記念に建てられたもので、左右対称の白壁が印象的だ。

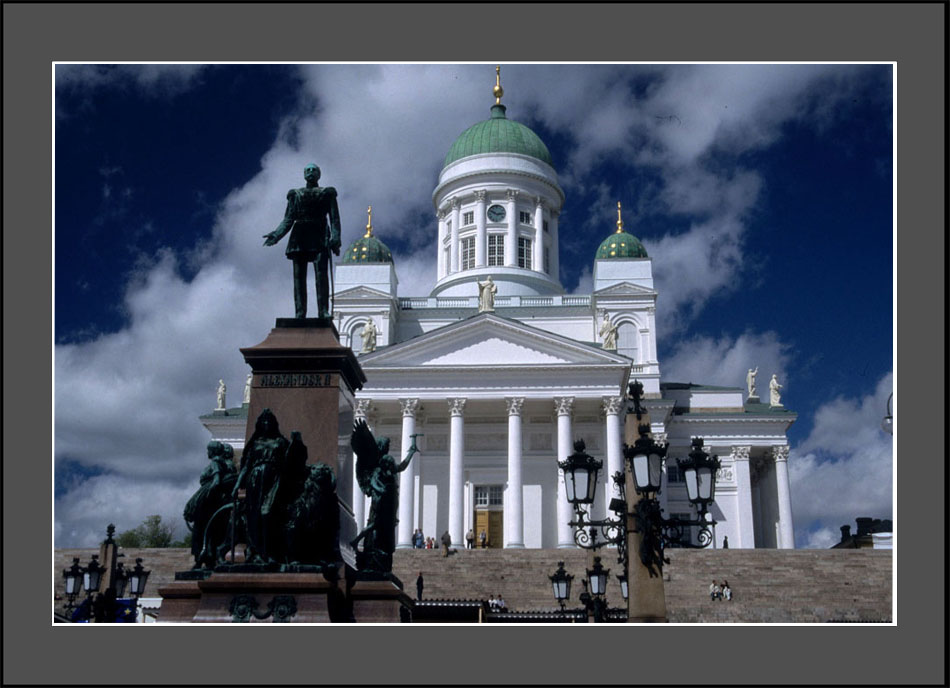

ロシアとスウェーデンに挟まれた「いじめられっ子」のフィンランドには切ない気分が漂う。国教の「フィンランド福音ルター派総本山」の大聖堂にも同じ気分を感じるのは、先入観だろうか。

元老院広場の聖堂の前に立つ銅像はロシア皇帝アレキサンドルⅡ世(在位1855-81)で、フィンランド大公を兼ねていた。やっとの思いで独立したフィンランドがロシア皇帝の銅像を仰ぐのは不可解だが、この皇帝はフィンランドの民族基盤を保護した人物として今も敬愛されていると聞くと、更に切ない気分になる。大公の銅像をもう少し左に寄せて撮りたかったが、柵と階段があってこれ以上のアングルが得られなかった。