作者註: 子犬が座ったかたちのマレクラ島はバヌアツで二番目に大きな島だが、その後頭部から飛び出たノミのようなバオ(Vao)島は直径1kmもない。耕地も乏しく、島民は今も畑作りにマレクラ本島に通うという。 マレクラ島は天地創造や魔女の民話が豊富だが、すぐ近くの小さな島にも、独自の奇想天外な天地創造説話があるのが面白い。

作者註: 子犬が座ったかたちのマレクラ島はバヌアツで二番目に大きな島だが、その後頭部から飛び出たノミのようなバオ(Vao)島は直径1kmもない。耕地も乏しく、島民は今も畑作りにマレクラ本島に通うという。 マレクラ島は天地創造や魔女の民話が豊富だが、すぐ近くの小さな島にも、独自の奇想天外な天地創造説話があるのが面白い。

小生はバオにもマレクラにも行ったことがないが、手元の資料によると、バオ島には独特の風習があるらしい。例えば、島内には男専用、女専用の道があって、訪問者が誤って違う道を歩かないように、酋長が島民のエスコートを付けるという。

前にも触れたが、バヌアツでは酋長は世襲ではなく、村民の中の有資格者から選ばれる。その資格を得るためには、ナマンガキという祭礼を主催せねばならず、その際にたくさんの豚を屠って、ご馳走や引き出物に供さなければならない。中でも、弧を描くように伸びた牙を持った豚が珍重される。これはバヌアツの村々に共通する伝統で、あちこちの民話に出てくる。

- 消えたトランベ島の伝説: 父親の禁を破った兄弟の冒険の結末は・・

- バオ島の豚の話: 星との結婚を夢見た娘がブタを生んで・・

昔、バオ島とマレクラ本島の間に小さな島があった。とても小さな島だったが、それでも村がいくつかあった。ある村に幸せな男女が住んでいた。二人の幸せは子供を二人授かったことで完璧になった。初めは男の子、次が女の子だった。シンプルで平穏な暮らしだったが、一家は強い愛情で結びついていた。両親は精一杯の愛情を子供に注ぎ、子供たちは親のいうことをよく聞いた。

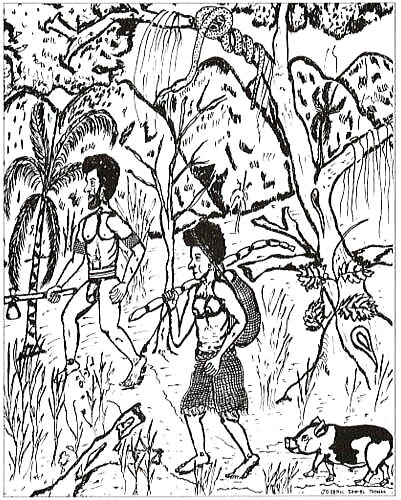

彼等の暮らしは日や季節のリズムに従っていた。このリズムを乱すものは、島の伝統行事、ナマンガキの催しだった。歌と踊りの賑やかな行事で、豚を屠るのが祭礼の中心だ。酋長たちはナマンガキで数十頭の豚を犠牲に供した。兄妹は子供の頃からこの催しに参加することを許されていた。トランベと呼ばれたこの島の子供や親たちの生活が、いかにシンプルで平穏だったか、このことからもわかるだろう。

島の人たちは時々食料を求めてマレクラ本島に渡った。子供たちが小さかった頃、夫婦は子供を連れて行った。それは兄妹にとってものすごい旅の体験だった。そして時が経った。子供たちが歩けるようになって親の手を離れると、マレクラへの旅は魅力を失った。見慣れてしまったのだ。そこで、両親は子供たちを島に置いて行くようになった。だが、父親は出かける前に必ず奇妙な注意を与えた。

「いいか、絶対に浜の二つの岩に触ってはならぬぞ!」

確かに家のすぐ近くの浜に大きな岩が二つあって、それは子供たちの好奇心をそそった。だが、彼等はその岩に近づくことはあっても、決して触ろうとはしなかった。厳しく禁じられていたからだ。彼等は岩を眺め、隠された秘密に考えを巡らせて満足していた。だが、男の子の方は、好奇心が強くなるにつれてガマンできなくなった。彼は父親にいろいろ質問をぶつけたが、小さな手がかりさえ探り出すことが出来なかった。

ある夏の日、両親はマレクラ島に出かける前に、いつもの注意を与えた。

「いいか、絶対にあの二つの岩に触ってはならぬぞ!」

だが、少年には両親に背いてみようという考えが浮かんだ。両親がカヌーに乗って出かけると同時に、少年は妹の耳にささやいた。「行くぞ! あの二つの岩の秘密を探るのだ」

妹はびっくりした。

「兄さん、気でも狂ったの! お父さんに言われたことが聞こえなかったの?」

妹の態度が少年の気にさわった。

「臆病者! 俺達が触ってもバレないよ。岩の下がどうなっているか調べて、元に戻しておけばいいんだ」

妹にはまだ不安が残ったが、兄の言うことを聞く事にした。

「まあ、それなら良いか。けど、誰にも見つからないように早くやろうね」

浜に行くと、二人は困難に直面した。二つの岩をどうやって持ち上げたらよいのだろう? 方法はすぐに見つかった。木の棒を二本使ってテコにすればよいのだ。だが、棒を岩の下に差し込もうとした時、大破局が襲った。

数百メートルもの巨大な波が空中に巻き上がった。何と言う恐ろしいことだろう! 波は島を一気に呑み込んだ。村はパニックに陥った。間一髪でマレクラ島に泳ぎ着いた者もいたが、殆どの村人は呑みこまれて溺れ死んだ。その中には、このトラブルを起こした張本人の二人の子供も含まれていた。

呑み込まれて消えたトランベ島の痕跡は今も残っている。バオ島へ行ったら村人に見せてもらうがよい。そこはとても浅くなっていて、潜ると、人の像がたくさん立っているのが見える。大きな岩も二つある。それはその昔、タランベの島民が執り行ったナマンガキの跡なのだ。

うんと昔の話だ。バオ島に幸せな人たちが住んでいた。楽しくて、平穏で、こんがらかったことなど何ひとつなかった。この島にはまだ豚がいなかった。だから人々は豚というものを知らなかった。

実は、バオ島は天の一部が海に落ちて出来た島なのだ。島の住人も天にいた人たちだったが、ある日の朝、自分達が空から落っこちてしまったのに気がついた。

空から落ちた人たちは、島で違った生き方を始めることになった。家を作り、畑を作り、ナカマルを建てた。小さな島の暮らしは単調で、人々は退屈した。歌はまだ無かったし、踊りも無かった。そんなものがあるとは誰も知らなかったので、歌や踊りが大切だということも知らなかった。島の暮らしが退屈だったのも当然だ。

ある夫婦に女の子が二人いた。二人とも可愛い子だった。風のない夜は、海は池のように穏やかで、木々の葉もそよがない。月が昇りコオロギが歌い始めると、二人は砂浜に座って空想にふけったり、天上に住んでいた頃のことを思いだしたりした。

ある夕方、二人は砂浜に座り、太陽がマレクラ島の山の彼方に沈むのを見ていた。その日の朝、太陽がアンバエ島とリガ島の間から昇ると、とても暑くなって、みんな一日中汗だくになった。月が昇ると空気は冷えてきた。妹の方が憂いにみちた声で姉に語りかけた。「姉さん、何てきれいなんだろう。月の光が島のまわりの水面に輝いている。だけど、私は退屈だわ。私たちはいつか結婚するのかしら?」

「私は結婚なんかしない。もし結婚したいなら相手を探すのよ。私は星と一緒に暮らす運命だから、結婚するとしたら星のどれかとだろうね。あなたはお婿さんがほしいの?」

「ほしい。一人では退屈だもの。結婚して子供を生みたい」

夕暮れの静寂の中で、岸によせる波だけが姉妹の夢の話を聞いているようだった。一人はお婿さんのことを、もう一人は星のことを。だが、一つの星が天から落ち、バオの島で時を過ごしている妻を見つめていた。

年月が経った。同じような繰り返しの年月だった。二人の娘はまだ裸のままで、それは望むようなお婿さんが見つかっていないことを意味していた。ある日、妹の方が結婚した。待ちかねていた日だった。彼女は腰のまわりにマットを纏った。姉の方は未婚で、浜に行っては星を見上げて語りかけていた。「どの星が私のことを思ってくれるのかしら?」

バオ島には村がいくつかあった。その一つ、ベヌの村に男とその子供がいた。屈強で背が高く、ハンサムな少年だった。彼は未婚だったので裸で暮らしていた。彼はこの村から出たことがなく、退屈していた。ある日のこと、トクバヌの人たちがアンバエ島に行くという噂を耳にした。バオの人たちはアンバエの「悪魔の岬」に出かけ、マットの取引や、時には妻を購うのが習慣だった。少年は父親に言った。「父さん、僕もアンバエに行ってマットの取引をしたい。カヌーがひっくり返ったようなかたちの島も見たいんだ」

「そうだな。お前はまだ幼いが、ぼちぼち学んでも良い頃だ。明日トクバヌの人たちとカヌーで出かけよう」

次の朝、浜に数隻のカヌーが並び、パンダナスで織られた帆が風を受け、バサバサと音をたてていた。マットの束が積み込まれた。少年は興奮していた。準備が整い、どの船もアンバエ島に舳を向けた。アンバエ島の「悪魔の岬」に着くと、客人の到来を告げるタムタムが響いた。人々は冒険話や歌や踊りを交わし、取引をする準備を整えた。

伝統の歓迎行事として、青いココナツのジュースと出来たてのラプラプが供され、食べ終わると、客人はダンスに招かれた。少年にとって初めてのダンスだった。色とりどりの葉っぱで織られたシングオタマリノと呼ばれるマットが与えられ、彼はそれを厚い木の皮のベルトに差し込み、バジルの葉で香りをつけた。これも少年にとって初めての経験だったので、とても嬉しかった。

少年がバオ島を離れる前に、一人の少女が彼を見ていた。星と結婚することを夢見ていたあの少女だ。その明け方、皆がアンバエに出かける準備をしていたときに、この少女は、たくさんの男たちの中に、星のように輝く少年を見たのだ。

アンバエ島でダンスが終わり、バオの男たちはアンバエの女たちをじっくりと値踏みしてから、カヌーを漕いでバオに帰った。バオでは島中の人たちが出迎えたが、その中には例の少女もいた。彼女はパンダナスの帆を揚げたカヌーの中に、一人の男の姿を捜していた。

「ああ、なんていい男なんだろう! 腕に腕輪、腰にマット、ベルトには色とりどりの葉。素敵な男だわ!」

星の少女はこの少年と結婚したくなり、願かけをした。

「マレクラ島のナトヴォナロアであの男と会いたい。大きなナタポアの木の下で会いたい」

その次の日、少年はカヌーに乗ってマレクラ島に渡った。少女もそうしたので、二人はマレクラ島のナタボアの木の下で出会った。二人は顔を見合わせ、お互いに相手の思っていることを理解した。

「私にそのアンバエのマットを下さい。それからあなたが持っているナササの葉も下さい。私の腕に付けましょう」

女は少年に腰のマットを脱がせると、それを自分の腰に巻き、ナササの葉を腕につけた。バオ島に戻ると、その足で両親のところへ行った。腰にマットを巻いて走ってくる娘を見て、両親は言った。「いったい何があったんだ。あいつの腰のマットはアンバエのものだぞ!」

娘は父親にマレクラに連れて行ってくれるようにせがんだが、父親の答えは娘を驚かせた。「俺はまだ畑に行っていない。家にヤムイモがないんだ。だからお前を連れて行くわけにはゆかない」

娘は父親に早く畑に行ってヤムイモを採り、それから船を出してくれと必死に頼んだ。マレクラ島に着くと、二人は浜に沿って歩いた。村を過ぎ、次の村も過ぎた。娘はとても早く歩いたので、歳をとった父親は娘について行けなかった。ヴェヌの村に着くと、父親は娘が結婚したがっていることがようやく分かった。焼けた石でラプラプを作る臭いがした。広場は掃き清められ、マットが敷きつめられていた。それは若い男が妻を購う支度だった。その頃はまだ豚がいなかったので、妻はマットで購われたのだ。

娘は夫になる男にメーガと呼ばれるマットで購われた。それは幅が狭いマットで、パンダナスの繊維が両側から房になって下がっていた。このマットは巻かれたまま小屋に置かれ、繊維がバラバラになるまで煙でいぶされるのだ。

月日が流れ、若い妻は男の子を産み、その子はムロンツララと名付けられた。次に生まれたのは弟のロリイだった。時がゆっくりと過ぎ、女は自分の星のことを忘れかけていた。女は年をとり、息子は成長した。

更に年月が経ち、ムロンツララはレブ島の女と結婚した。二人はムロンツララの両親と一緒の家に住んだが、若い妻はバオが好きになれなかった。小さな島が退屈で、しばしばレブ島の実家に帰った。妻の気ままな態度が気に入らないムロンツララは、妻を連れ戻しにレブに行った。妻は泣いた。妻の両親は慰めようとしたが、夫の方は怒り心頭に達し、親たちがクドクドいうのを遮って言った。

「俺の妻を連れて帰る。妻は俺のものだ。俺が購ったのだから」

二人はバオに向かった。夫が前を歩き、妻が従った。途中でヘビが二人をからかった。ヘビは木に登って姿を隠し、夫婦が近づいてくるのを待ち構えた。女がちょうど下に来た時に、ヘビは女の上に飛び降りて噛み付いた。妻は悲鳴をあげて夫を呼んだ。

二人はバオに向かった。夫が前を歩き、妻が従った。途中でヘビが二人をからかった。ヘビは木に登って姿を隠し、夫婦が近づいてくるのを待ち構えた。女がちょうど下に来た時に、ヘビは女の上に飛び降りて噛み付いた。妻は悲鳴をあげて夫を呼んだ。

「あっ、ヘビが私の大事なところに咬みついた!」

夫はその声を聞いて驚いた。妻が彼の前で声を出したのは、そのときが初めてだったのだ。だが妻の方は、自分の太ももに流れる血に驚いていた。それまで処女だった彼女は、ヘビに開かれたのだ。ムロンツララは妻に海で洗ってくるように命じた。二人はバオの家に戻り、女は初めて夫に身をあずけた。二人はそれからとてもハッピーになった。

しばらくして、女は夫と一緒にレブの両親に会いに行った。4日間過ごしたが退屈した。二人がバオに戻る帰り道、以前ヘビに咬まれたその場所で、彼女は叫んだ。

「あっ、私は豚を産んでしまった!」

こうしてマレクラで初めての豚が出現した。夫のムロンツララは、豚に蔓の首輪をかけるように命じた。夫、妻、幼い子豚の順で歩いた。

バオ島に着くと、妻は幼い豚に餌を与えた。豚は成長して大きく太った。それは雌豚で、10匹の子豚を生んだ。10匹の子豚も成長し、その中の一匹は巨大な豚になり、その牙は丸く弧を描いた。ムロンツララと妻が畑に行くと、豚もついて行った。彼等はどこにでも一緒に行き、浜では一緒に泳いだ。雌の豚たちは5匹の子豚を産み、次に10匹産んだ。ムロンツララは100匹の豚を持つことになった。

丸く弧を描く牙を持った豚はバオ島から生まれたのだ。ナマンガキの主役は豚だ。ムロンツララは100匹の豚を屠り、バオで最初のナマンガキを催した。それが最初のランク付けの儀式だ。バオの村々から人々が広場に集まり、ご馳走を作って踊った。ムロンツララとその弟のロリイは島のナマンガキの開祖であり、その理由から、豚の霊を祀るロリイのファミリーは、雌豚を食わないのだ。