訳者註: エスプリツ・サント(通称サント)島は、バヌアツ最大の島だが、佐渡島より少し小さい。島の南東部にバヌアツ第二の都市(人口1万)ルーガンヴィルがある。この地域は、第二次大戦時に大規模な米軍基地が置かれて都市化され、ヤシ油の精製や畜産などの産業が集中している。この地域の事情は、「第二の都市ルーガンビル」、「サント島1/3周」、「ブルーホールなど」のページをご参考いただきたい。

訳者註: エスプリツ・サント(通称サント)島は、バヌアツ最大の島だが、佐渡島より少し小さい。島の南東部にバヌアツ第二の都市(人口1万)ルーガンヴィルがある。この地域は、第二次大戦時に大規模な米軍基地が置かれて都市化され、ヤシ油の精製や畜産などの産業が集中している。この地域の事情は、「第二の都市ルーガンビル」、「サント島1/3周」、「ブルーホールなど」のページをご参考いただきたい。

一方、島の西側は、タビウェマサナ山(1879m)を最高峰とする険しい山脈が走り、うっそうとした熱帯のジャングルに覆われている。内陸部に入る道路がなく、原始の姿が保たれた集落では、今も男はペニスケース、女は腰ミノ姿で暮している人たちが、少なくないという。

以下の民話は、西部の山岳地帯で採集されたもので、この地域の地理的な特性や、そこに住む人たちの風習や信条などが読み取れる。これらの状況は、今もあまり変っていないようだ。

バヌアツに限らず、世界各地の民話には、化け物が出てくる。人間の姿をした化け物もいるし、動物の化け物もいる。小人(こびと)を化け物に入れるのは不適切かもしれないが、特異な能力で、人間を助けたり困らせたりする。ヨーロッパの伝説に小人がよく出てくるし、日本のアイヌ伝説にもコロボックルがいる。バヌアツの他の地域の民話でも、マレクラの「マレクラの小人族」や「魔女ネヴィンブンバア」も、小人伝説の一種と言える。

大ウナギの話も多い。日本にも大ウナギの民話がある(日本のウナギ民話の例)。ウナギの生態は今も分かっていないことが多く、川底にひそむ大ウナギに魔性を感じるのは、世界共通なのかもしれない。

- ナマラオの洞窟: 新婚の妻に欺かれた男の復讐

- 飼いならされた小人のリセプセプ: いたずら者の小人の恩返しの結末は・・

- 漁師マリウと大ウナギ: ウナギ獲り名人の老人の運命は・・

- サントの大ウナギ: 化け物の大ウナギを食った村人は・・

- 酋長タリボウェの伝説: シングルマザーが育てた酋長の息子の大冒険

その昔、新婚の若夫婦がいた。二人とも、まあ、幸せな方だったけれど、妻は、結婚前に会った男のことが忘れられなかった。ある日、稲妻のように考えが浮かんだ。「そうだ、こうすれば、うちの人を始末できる!」

ビッグベイの対岸の丘の中腹に大きな洞窟があり、中にナマラオという鳥が無数にいた。ナマラオはなかなか美味いので、男たちはよく獲りに出かけていた。先ず丘の上に登り、穴の上の太い木の幹に丈夫な蔓をしばりつける。その蔓を洞窟の入り口に垂らし、それを伝って洞窟に入る。鳥を捕まえたら、細い蔓で鳥の足を結わえて太い蔓に結びつけ、下から合図を送ると、洞窟の上で待機していた者が蔓を引き上げる。仕事が終ると、洞窟にいた男は蔓につかまって引き上げてもらう。これがナマラオ獲りのやり方だ。

女はちょっと考えてから、夫にこう言った。「私、今日ナマラオを食べたいな」

「悪いけど、今日はもう遅いよ。昨日言ってくれてたら、今日行ってあげたのにね。明日にしよう」

「まだ早いわよ。私、どうしても食べたいんだもの」

二人は出かけることにした。夜通し歩き続け、翌朝早くナマラオの洞窟に着いた。丘に登って、蔓を切り出し、太い木の幹にしばりつけ、その先を洞窟の入り口に垂らした。男は、鳥の足を結わえる細い蔓をたくさん集めてから、妻にこう言った。「ここで待っていてくれ。下から合図を送ったら蔓を引きあげるんだ」

女は答えた。「わかったわ。あなたの言うとおりにするから」

男は洞窟に降りて行った。中に入ると、ナマラオが3羽眠っていた。それを結わえて洞窟の入り口に戻ると、仰天した。上から垂れているはずの蔓が、地面に落ちていたのだ。

男は困った。いったいどうやって洞窟から脱出できるのだろう? 悲しくなって泣いた。腹がへってがまんできなくなり、ナマラオを殺して食った。全部食ってしまい、食い物も水も尽きた。どうやって生き延びるか考えているうちに、ふとアイデアが浮かんだ。

男は自分に言い聞かせた。「ナマラオをいっぱい生け捕るんだ。そいつらを繋いで洞窟から飛び立たせれば、丘の上に戻れるかもしれない」

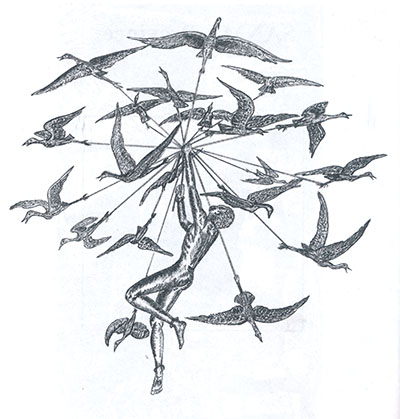

洞窟の底に閉じ込められてから3ヶ月以上が経った。男は骨と皮ばかりになり、背中は曲がり、話すことも、声を出すことも、呻くことすらできなくなっていた。だが、捕まえておいた100羽あまりのナマラオがいた。羽の付け根に蔓をかけ、それを一つにまとめ、蔓を引っぱると、鳥は男をつりさげて洞窟から飛び立った。

洞窟の底に閉じ込められてから3ヶ月以上が経った。男は骨と皮ばかりになり、背中は曲がり、話すことも、声を出すことも、呻くことすらできなくなっていた。だが、捕まえておいた100羽あまりのナマラオがいた。羽の付け根に蔓をかけ、それを一つにまとめ、蔓を引っぱると、鳥は男をつりさげて洞窟から飛び立った。

だが、ナマラオの数が多すぎた。方向が定まらず、ある群は西に飛び、他の群は東に飛んだ。男は鳥に吊り上げられたものの、すぐに墜落した。だが、落ちながらヤシの木につかまることが出来た。ナマラオは飛び去り、男はヤシの木の上に一人で取り残された。

しばらくすると、誰かやって来た。イモを掘りに来たらしい。ヤシの木のてっぺんから、近づいてくる者を見ていると、その腕の刺青に見覚えがあった。あれは叔父さんに間違いない。

男は声を出せなかったので、青いヤシの実を取って、叔父さんの足元に投げた。叔父さんは、まだ青いヤシのみが落ちてきたのでビックリした。

「このヤシの実はまだ青いぞ。蝙蝠が落としたのかな?」 上を見ると、木の上に男がいた。「誰だ? お前は人間か? それとも悪魔か?」

木の上の男は黙って叔父さんを見つめ、それから青いヤシの実をとると、その皮に叔父さんの刺青の模様を描いて、地上に投げた。それで叔父さんは、木の上の男が、行方不明になっていた甥っ子だと分かった。叔父さんはヤシの木に登り、男を背負って地上に降ろし、自分の家に連れ帰った。家に帰ると妻に言った。「この男に何か食わせてやれ。水も飲ませてやれ」

男は叔父さんの家で元気を取り戻した。声が出るようになると、妻の裏切りの一部始終を話した。叔父さんは村の男たちを呼び集めた。「明日の真夜中、腕自慢の者は俺について来い。あの女の村に行って、男も女も子供も皆殺しにするのだ。生かしてはおけない」

次の日、屈強な男たちが集まった。真夜中になって女のいる村に着き、目についた最初の家で雄叫びをあげた。先ず目を覚ました子供の喉をかき切り、男も女も次々に血祭りにあげた。

男は妻の家の前で妻を呼び出した。妻は目を覚まし、外にいるのが誰か気付いた。妻は驚き、本当にすまないと思ったが、もう手遅れだった。男は最初の質問をした。妻の足はへし折られ、そして切断された。男は次の質問をして、妻の腕をへし折った。最後の質問が済むと、妻の首は打ち落とされ、地上に転がった。

男は妻の仕置きを済ませると、他の男たちの殺戮に加わり、最後の一人まで殺し尽くした。

次の日、叔父さんの村では大きな宴会がひらかれた。男が叔父さんの村で住むことになったのだ。

今もビッグベイに行けば、対岸の丘の中腹にナマラオの洞窟が見えるよ。

これはサントのある男の話だ。この男は生まれた村を離れて隣村に引っ越したのだが、飼っていた豚を置いてゆくしかなかった。村を出たものの、豚を捨てたことがとても悲しく、毎朝村に戻って餌を与えた。豚はそのことに慣れてしまい、毎朝同じ時間に集まって餌を待った。男はずっとそうしてやろうと思っていたが、リセプセプのことを勘定に入れてなかった。

ある朝のこと、男はいつものように豚に会いにいったが、様子が違っていた。豚が餌を食いに集まって来なかったのだ。あらん限りの大声で呼んだが、一匹も出てこなかった。ガッカリして、餌の篭を持ってそこを立ち去った。歩きながら、たいしたことではないと自分に言い聞かせた。一匹の豚が死んで、他の豚がそばを離れず、だから一匹も餌を食いに出て来なかったということも考えられる。すこし時間が経てば豚も腹がへるだろう。

「待てよ、豚にハラをすかさせるとは、俺もアホだ。篭を置いてゆこう」

男は戻って篭の餌を置いて家に帰ったが、不安が去らなかった。いつもの朝と様子が違いすぎる。何か起きたにちがいない。居ても立ってもいられず村に戻ってみると、豚たちが走り寄って来た。だが驚いたことに、置いてあった篭の中味はきれいさっぱりなくなっているではないか。

「これは変だ。俺の豚はハラをすかしているのに、餌が全部なくなっている。いったいどうしたことだろう」

翌日も同じだった。それから三日間、同じことが続いた。やっぱりおかしい。何か手がかりがないかと見回すと、下に足跡があった。子供のような小さい足跡だ。

「あっ、わかったぞ。これはリセプセプの仕業だな」

彼は村人たちに、小人のリセプセプが豚の餌を横取りしていることを話した。

「こんなことが続いたらたまらない。俺の豚は餓死してしまう。小人を捕まえに行こう。早い方がいい。明日行ってみようじゃないか?」

善は急げ。翌朝早く、男は60人の村人を率いて出かけた。だが小人も豚も出て来なかった。一週間やってみたが同じだった。大声で呼んでも何も起きなかった。そこで、彼はナマンベの木に登り、枝に豚の餌をたくさん入れた篭をぶら下げ、すばやく木から降りた。あたかも村に帰るようなふりをしたが、彼は60人の仲間と一緒に、少し離れた藪に身を隠した。

リセプセプは、木にぶら下がった篭に近づこうとして、逸る気持ちをじっと抑えていた。7分経ち、男たちが遠くまで去ったと思ったので、リセプセプは豚を自由にさせた。豚は早足でナマンベの木の方に走った。

藪に隠れていた見張りの男が言った。「豚がいたぞ。小人もすぐ近くにいるはずだ」

そのとおりだった。リセプセプは大きな豚の背中に乗って現われ、地上に降りると、猫のようにスルスルと木に登り、篭が下がっている枝に座り、中の餌を食い始めた。餌は全部の豚を満腹させるのに十分なほどあったのだが、小人は一人で全部たいらげた。

村人たちは全員で木を囲んで輪を作り、リセプセプを逃がさぬように、忍び足で輪を縮めた。だが、男の一人が怖気づいた。

「イヤだ、俺は抜ける。リセプセプはこの世の者ではない。あいつは何をするかわからん恐ろしい奴だ。俺は行かないぞ」

これで最初の作戦はご破算になった。リーダーの男はボランテイアを二人募って、木に登らせた。腹一杯で幸せそうにうたた寝をしている小人を、木の上で捕まえる作戦だ。二人は勇気を出してナマンベに登ったが、急襲する直前に気付かれた。小人は皮肉な笑いを残すと、男たちが待ち構えていた木の根元よりはるか遠くへ飛び降りた。

だが小人は運悪く、あの臆病者が放り出した袋に、スッポリとはまってしまった。これを見たリーダーの男は袋に跳びつき、小人の足をつかまえた。小人はすばやく男の頭を掴んだ。激しい取っ組み合いが始まり、他の村人は男を助けようとして跳びかかった。だが7歳の子供ほどの大きさしかない小人でも、力は豚の群を全部集めたほども出せるのだ。そいつを人間が御せる筈がない。戦いは最初から人間の負けと決まっていた。

だが、一人の男が島に伝わる話を思い出した。小人は髪を切られると力を失うという。小人をやつけるには髪を切ればよいのだ! 男はナイフを取り出した。「待て、俺がやる。俺にこいつのトドメを刺させろ」

他の男たちは後ろに下がった。男がサッとナイフをふるって小人の髪を切りそぐと、小人は地面に倒れた。小人は凶悪な顔つきを取り戻したものの、全く無防備な状態になっていた。だが、小人は奇妙なことを言った。

「お前たちの勝ちだ。俺は捕らえられて力が出ない。だが、助けてくれたら、おまえ達の役に立ってやる。それにはルールがある。俺を地面に寝かせてはいけない。俺は自分が寝る場所を自分で選ぶ。おまえ達は笛を吹いたりタムタムを叩いたりしてはいけない。俺の言うとおりにしないと後悔するぞ」

村人たちはこの申し出を一笑に付したが、だんだんまじめに聞いてやる気になった。

「この小人が強いことは分かっている。言うことを聞いてみようか。住む場所は自分で決めさせよう。何か役に立ってくれるかもしれない」

小人は村人たちが相談しているのを聞いて念を押した。「もう一度言っておくが、おまえ達は笛をふいたりタムタムを叩いたりしてはいけない。わかったな。笛もタムタムもダメだぞ」

リセプセプは大きなタムタムの中に住む事にした。村にいろいろ奇妙なことが起きるので、村人は小人が村にいることを忘れなかった。男が「魚が食いたいなあ」と言うだけで、次の朝、取れたばかりの大きな魚が小屋の前に置いてある。女が川に洗濯に行かなければと思うだけで、指一本動かさなくても、小人がやってくれるのだ。畑の草取りも、言わなくても小人がやってくれた。その村は楽園のようになったのだ。男も女も仲良く暮らし、何の災難も起きなかった。あのことが無ければ、こんな状態がずっと続く筈だった。

ある日、隣村の男が友達を訪ねて来た。今やサント中で評判になったリセプセプのことが、あれこれ話題になったが、リセプセプが与えた忠告のことを誰もこの男に教えなかった。話がはずんで、あっという間に夜になった。隣村の男は、暗い森を歩いて自分の村に帰りたくなかった。森の中は星の光も届かないのだ。男は泊ってゆくように奨められ、そうすることにした。

次の朝早く、突然の地震に皆は跳ね起きた。時々起きる地震に人々は慣れていたのだが、その朝の地震は特に強かった。隣村の男は恐怖に襲われ、急いで起き上がると、タムタムのところに走ってそれを叩いた。何か悪いことが起きたときにタムタムを叩くのが、昔からの習慣だったのだ。

だが、それはリセプセプが禁じたことだった。リセプセプは目を覚まし、タムタムから飛び出した。タムタムを叩いた奴がいた! その男に向かって突進して突き倒した。男が地面に叩き付けられて気を失ったすきに、小人は森に走り込んだ。

まずい事になった。よそ者が村の新しいルールを破った結果、幸運が逃げてしまったのだ。村人はリセプセプを探しに森に入ったが、小人はとっくに遠くへ逃げてしまっていた。リセプセプは浜に着くと、珊瑚礁を伝わって海に逃げ込んだ。男たちが海に飛び込んで捕まえようとしたが、小人は海中深く潜って二度と姿を現さなかった。

男たちは長いこと捜し続けたが、何の痕跡もなかった。男たちは村に帰り、大事な仲間を失ったことを深く悲しんで泣いた。リセプセプはサント島から永久に姿を消した。

海に深く潜れば、リセプセプが居るかもしれない。いろいろトリックを仕掛けるだろうが、捕まえて髪を切ることが出来れば、役に立つことをしてくれるだろう。幸いにして捕らえることができたら、リセプセプの注意をよく守ることだ。そしてそのことを全員によく教え込んでおくことだ。さもないと、サントの村人のように小人を逃してしまうことになる。リセプセプは滅多に見つからないのだから。

その昔、タビウェマサナ山の麓の川であった話だ。その川は、村人たちの水遊び場だったが、とりわけ素潜りには恰好の場所だった。ある日、バナオという若者が潜った。深く潜って、冷たくて透き通った水を楽しんでいたが、底の方にちょっと変わった石があるのに気付いた。好奇心にかられ、川底の石をどけてみると、大ウナギがいた。あんまり大きかったので、獲るのをためらった。バナオは急いで川から上がると、村に戻って、大ウナギのことを吹聴した。

「マリウを呼んで来よう」と村人たちが口々に言った。

マリウはもう歳をとっていたが、この辺りでは素潜りの名人として知られ、彼のわざにかなう者は誰もいなかった。だから、大ウナギ退治をマリウに頼むことにしたのだ。マリウは次の日にやってきた。彼は自信満々だった。

「よしきた! お手並みを見せてやるぞ」。

村では準備が整った。バンダナスのカゴに、タロイモ、サツマイモ、ヤムイモ、バナナなどなど、ご馳走がいっぱい詰められ、まるで篭城さわぎのようだった。村人たちは、物見遊山気分だったのだ。

岸に着くと、炊き出しの準備が始まった。食べ物が大きな平たい石の上に並べられ、男達は焚き木を拾いに行った。マリウ老人はそんな騒ぎに無頓着で、潜る準備に余念がない。彼のやるべきことははっきりしていた。大きな石のところまでまっしぐらに潜り、ウナギを追い出して退治する。この川で村人たちが安心して潜れるようにしてやろう、ということだった。

老人は川に飛び込んだ。岸の人たちは、老人が浮上するのを長いこと待った。時間が経ち、心配は大きくなった。老人の姿は、流れ行く水のように、どこかへ消え去ったままなのだ。

45分ほど経った時、一人が叫んだ。

「あっ、血だ。あそこに血が、」

岸の人たちは歓喜の声を上げた。マリウが大ウナギを退治したのだ。もう安心して泳げるのだ!

だが、事実は違っていた。重苦しい時間が流れ、村人たちは望みを捨てるしかなかった。勝ったのは老人ではなく、大ウナギだった。マリウ老人はウナギに呑まれたのだ。

その日から、タビウェワサナ山の麓の川は、タブー、つまり、近寄ってはならない場所になった。全くのところ、マリウ老人のように石の下のウナギの邪魔をするような者は、大アホウなのだ。

その昔、サント島で一番高いタブウェマサナ山の麓に村があった。バヌアツのどこにでもあるような村だった。この村人の生活は、岩から湧き出す小さな泉に依存していた。この泉は小さな川になり、少し流れて岩だらけ地面にしみこんで消えていた。この小川にナマラエが棲んでいた。この大ウナギはとてつもない奴で、村人が小川を渡るときにその背中を跨ぐのだが、それをヤシの木の幹と勘違いするほどの大物だったのだ。間違うのも無理はない。その背中には藻まで生えていたのだから。

だが、ある日のこと、眼の効く村人の一人が、その大木がナマラエだと気付いた。男は怖くなり、村に走り戻ってそのことを皆に話した。皆は一笑に付したが、一応確かめてみようということになり、皆で川に行ってみると、それは確かにナマラエだった。

喧々諤々の議論が始まった。ある者は「あのナマラエを退治しよう」と熱心に言う。

最初にナマラエを発見した男はもう少し慎重で、「いや、殺してはいけない。殺したら祟りがあるぞ」 少々マトの外れた意見も出た。「なんで祟りがあるんだね。俺達はいろんなものを食うが、それでバチがあたったとは聞いたことがない」

最初に発見した男の説得が大変だったが、やっと、ナマラエを退治して食ってしまおう、という意見にまとまった。村人たちは槍で大ウナギを殺した。

村人達は活発に動き始めた。ある者はラプラプを巻く葉を採りに行き、またある者はナマラエと一緒にラプラプに入れる材料を探しにいった。だが、最初にナマラエを見つけた男だけは、この活動にまだ懐疑的だった。

彼は家に帰って自分の妻と息子に言った。「よく聞け。もし誰かが食い物を持ってきても、もらってはいけない。俺はほかの者と一緒にいるが、それは芝居だ。俺は大ウナギを食わないからな」、それだけ言い置くと、男は仲間のところへ戻って行った。

ラプラプは囲炉裏で石蒸しにされ、出来あがったのは真夜中に近かった。だが、不思議な事に、ラプラプを包んだ葉は囲炉裏に入れる前の緑色のままだった。

また議論が始まった。「出すのが早すぎる。まだ囲炉裏に入れておけ」

いろいろな意見が出てきたが、気がかりだとする意見が強くなった。

「葉っぱがナマのままというのはおかしい。火はガンガン燃えていたし、石もよく焼けていた。俺達は正気で見ていたぞ」

もう一人が言った。「葉っぱをたくさん巻きすぎたんじゃないのか。すこし外してから、もう一度火に入れてみよう」

それが賢い解決方法だと皆が思ったので、そうしてみた。ラプラプが囲炉裏に戻されると、ナマラエを最初に見つけた男のところへカワセミが舞いおりてきた。悪霊が降りたのだと思わざるを得なかった。急いで家に帰り、妻と子供に言った。

「ここにいてはいけない。皆はもう少しで食い始めるが、そのときは逃げるのだ。俺のことは構うな。あとで追いかけるから」

そう言い終えると、彼は仲間のところに戻った。仲間たちは首を集めて話し合っていた。ラプラプがナマのままだったらどうしよう、ということが問題だった。囲炉裏からラプラプをおそるおそる出してみた。今度も包んだ葉は緑のままだったが、中のナマラエは完璧に出来上がっていた。何とも不思議だった。

それでも食う事にした。男たちは輪になって座り、一人がラプラプを口に入れた。皆は注目して答えを待った。

「どうだ、うまいか?」

男は舌鼓を打った。「こんな美味いのは食ったことがないぞ」

皆もホッとして食い始めた。男たちが満足げに食っているのを見て、女たちも食い始めた。しばらくして、最初に食った男の気分が悪くなった。

「食いすぎたんだろう。おれはもっと食うぞ!」

誰もその男の気分が悪くなったことを気にかけなかったが、男の具合はますます悪くなっていった。突然、彼は自分の足元を見て驚愕した。何てことだ! 自分の下半身が、一かたまりの肉塊になっているではないか! それは見る見るうちに大ウナギの尾へと変わって行った。彼のショックはますます大きくなった。他人に見られる前に、男は自分の下半身をラプラプの葉で隠した。

だが、すぐに他の人たちにも同じ現象が現われた。全員の気分が悪くなり、自分の下半身が大ウナギの尾になってゆくのを恐怖で見つめた。誰も口をきかず、自分の変身を他人に気付かれまいとしていたが、お互いの姿を見て呆然となった。ナマラエを最初に見つけた男は、起きていることが正確に理解できていたわけではないが、何か異常なことが起きていると察知した。彼は急いで立ち上がって山に向かって走った。妻と子供に合流するためだ。

タブウェマサナの山まで来て、村の方をふり返って驚愕した。最初にラプラプを食った男が、立ち上がろうとしてもがいたが、立てなかった。四つん這いになろうとしたが、彼の腕は短くなり、そして消滅した。彼はウナギになったのだ。頭だけが人間の形をしていた。間もなく、ウナギを食った村人すべてにこの変化が起きた。

男は山の上からその光景を見て震え上がったが、考えている暇はなかった。突然、浜から轟音が響いた。巨大な津波が村に襲いかかり、ウナギになった人間もろとも飲み込んでしまったのだ。男は丘の上にいる妻と子のところに走った。彼は家族を腕に強く抱きしめて、入江を見下ろした。

その入江は今もタブウェマサナの麓にある。大ウナギがいるという者もいるが、誰も釣ろうとはしない。その川はタブーになったのだ。

サント島の最高峰、タビウェマサナ山の中腹の岩だらけの斜面に、ボエシシリという小さな村があった。この村には、サントのどこの村にもあるような、小さなナカマル(集会所)があった。狭い入口を入ると、竹で作った寝床がある。寝床の横の囲炉裏では、昼も夜も火が炊かれていた。山の上は本当に寒いのだ。

タリボウェはこの村の酋長だった。この辺りの山の男は、小柄だが力が強い。彼も背は低かったが、脚がめっぽう速かった。タリボウェには10人の妻がいて、豚と畑の世話をさせていた。妻たちは、酋長とは別の小屋で、共同で豚と一緒に暮していた。

ある時、妻の一人が妊娠した。それから起きたことは、ちょっと変わっていて、上手く説明できない。他の女たちが嫉妬し、もめごとになった。妊娠した女は、囲炉裏から炭火を掻き出して原っぱに投げ捨て、寝床のゴザを焼いた。それから、少しばかりの宝石と、貝で作った腕輪、鼻の穴の貝飾りを袋に詰めた。悲しくて泣き止まず、泣きながらその悲しさを歌った。それから山を走り下り、小川を渡り、大きな川を越え、マラオ村のビッグベイに着いた。

その夜、村の男が声をかけた。「ここで一緒に暮したらどうだ」

「ダメ。私はもっと先に行く」

女はマラオ村を出て海岸伝いに歩いた。山で育った女は海辺に慣れていなかった。やっとマロトシシリキに着いた。

この村の男たちも、「ここで暮しなさい。この村には女が必要なんだ」といった。

「ダメ。私はもっと遠くへ行く。もっともっと遠くへ」

女はまた歩き出し、ナゴグに着いた。だが、この村も気が染まず、西海岸のタスマテまで行った。そこでやっと気持ちが落ち着いて、自分の家を作った。

時が経ち、彼女は子供を産んだ。男の子だった。

子供は順調に育ち、母親にこう言うまでに成長した。「お母さん、僕に弓と矢をください」

母親は弓と矢を与えた。少年は小鳥を獲りに森へ出かけた。枝に一羽の鳥が止まっていた。矢をつがえてねらったが、鳥は逃げてしまった。鳥が少し遠くに止まったのを見て、弓と矢を取り出したが、また逃げられた。少年は小鳥を追いながら少しずつ森の奥に入り、白いかたまりに行き当たった。その白いかたまりは、人が「塩」と呼んでいるものだ。小鳥が岩塩のあり場所を教えてくれたのだ。これは大きな発見だった。というのも、山の男が岩塩を発見したのは、これが最初だったのだ。

鳥は白いかたまりの上で姿を消した。少年は獲物を逃し、あるのは塩の山だけだった。少年はブラオの葉を取ってかごを編んだ。そのかごに塩をいっぱい詰め、ブラオの柔らかい皮で蓋をした。そのかごを持ち帰って、小屋の火のそばにつるした。

タスマテでは豚が必要になった。だが、買いたくても、近くには豚を飼っている者がいなかった。村人の一人が言うには、「ボエシシリの山の中に、豚をたくさん持っている酋長がいるという話を、聞いたことがある。だが、どうやってその村に行くのかわからない」

「僕、知っているよ。教えてあげるよ。タリボウェは、僕のお父さんだもの」

「黙りなさい。お前はここで生まれたのだ。よそのことを知るはずがない」

「知っているよ。そこの酋長も、その村に行く山道も。教えてあげるよ」

「わかった。もし本当のことを言っているのなら、お前が先にたって、道を教えなさい」

少年は塩の入ったかごを持ち、森の中へ入って行き、男たちがその後に続いた。深い森をわけ、山の間を縫い、大きな川を越え、小さい山を越え、小さな谷も越えた。また山を越え、谷を下った。サントは、こういう地形なのだ。そして、やっとアプナ川の上流にたどりついた。その山の上から、どこまでも見渡せるのだ。

「あそこに大きなガジュマルの木が見えるでしょう?あの下にお父さんの村がある」

彼等は更に進んだ。アプナ川を渡り、タビウェマサナの斜面を登り、ボエシシリの村に到着した。

「あの人が僕のお父さんだ!」

だが、タリボウェは客人が訪ねて来るのを知らなかったので、酋長の身支度をしていなかった。タスマテの客人には、この貧相な小男が酋長には見えなかった。

「この男は、タリボウェ酋長ではない」

「ちょっと待って。お父さんは畑に行って戻って来るから」

タリボウェは畑に行き、ヤムイモを掘った。妻の一人に、豚の牙がいっぱい入ったかごを持ってこさせた。タリボウェはかごから牙を取り出し、かわりにヤムイモを入れた。女はヤムイモの入ったかごを、額にかけて村に戻って行った。タリボウェは豚の牙を身につけ、ナメレの葉を腰に巻いた。広場に戻った彼を見て、男たちは驚いた。

「間違いない。この人はタリボウェ酋長だ!」

「僕がウソをついていると思っていたでしょう。タリボウェ酋長は、本当に僕のお父さんなんだ。ちゃんと見てください。」

女たちがヤムイモの料理を作っている間、男たちはダンスをはじめた。広場の中央で、年寄りの男たちが竹の棒で地面をたたき、その周りで客人たちが踊った。タリボウェが客人と踊り、歓迎の意を表した。ダンスは二日間続いた。それが終わると、タスマテの客人はタリボウェから豚を9頭買った。

タリボウェ酋長は息子に言った。「塩を売ってくれ。いくらだ? ワシの豚から好きなのを選べ。この豚でどうだ?」

少年は不満顔だった。

「では、この豚でどうだ?」

少年は興味を示さなかった。

「それでは、あの牙が二重に巻いている豚も付けてやる」

息子はまだ納得しなかった。そこでタリボウェはメス豚を見せた。子を孕んでいた。タリボウェがメス豚の腹を強く押すと、すぐに子豚が生まれた。

「この子豚は欲しくないか?」

「ああ、これがいい。これが欲しかったんです」

タスマテの男たちは満足し、タリボウェ酋長に別れを告げた。アプナ川で休息した。少年が自分の子豚を他の豚たちと一緒に歩かせていると、一頭が死んでしまった。男たちはまた歩いた。タボル山を登っているときに、もう一頭が死んだ。少年の子豚は二倍に大きくなった。タボル川まで行くと、また一頭が急死した。子豚は更に大きくなった。ノコブラの丘に着いて山の間を進んでいると、また一頭死んだ。子豚はもう巨大な豚になり、生えた牙は二重に巻いていた。更に進んで山の頂きに登ると、そこからタスマテの村が見えた。そこで最後の豚が死んだ。タスマテの男たちはとうとう怒りだした。

「あいつは疫病神だ。殺してしまえ!」

小タリボウェは振り向いて友達に言った。「僕が殺されたら、僕の豚の世話をしてくれ。お前にやるから」

男たちは少年を殺した。豚の所有権をめぐって、けんかが始まった。小タリボウェの友達が割って入った。

「この豚は俺のものだ。俺がもらったのだ」

一団はさらに進んだ。白い草の生えている野原を行くと、海から風が吹き渡ってきた。一人が突然あるものを見た。

「見ろ、白い塩の山の上に黒いものが見える。彼だ。小タリボウェだ。豚が彼のものだったことを忘れるな。さあ、行こう」

近づくと、小タリボウェが悠然と近寄ってきた。豚は喜んで、ころがるように彼の足もとに走っていった。タスマテの男たちは、この若者を酋長に選ぶ事にした。

「ありがとう。俺を信じてくれて」、小タリボウェは言った。「俺が酋長だ。さあ、踊ろう」

バヌアツでは、豚は最も重要な財産で、祭事のお供えや、引き出物として用いられる。成長した豚の下顎から生えた牙は円形に伸び、二重に巻いたものは、所有者のステイタスを示す宝物として扱われる。(上の酋長の写真では、胸に2つ飾られているが、二重に巻いていない。)

バヌアツでは酋長は世襲ではなく、村人の中から、特別な能力を持った者が選ばれる。