「終末時計」のことを先月号(2021/1/1)に書いた。米国の原爆開発にあたった科学者が始めた活動で、核兵器が人類を滅亡の危機に曝す現実を「この世の終わりまでの残り時間」で表現している。近年は環境破壊や情報錯乱技術も滅亡の要因に加えられ、2020年版(2020年1月発表)では1945年に活動を始めてから最短の100秒まで切迫していた。

1月28日(日本時間)に発表された 2021年版「終末時計」は「100秒に据え置き」だった。「諸悪の根源」氏が退場し、パリ協定復帰、米ソ戦略兵器削減条約延長が報じられ、核兵器禁止条約が発効し、コロナワクチン接種も始まった。時計の針が少し戻るのではと期待していたので、据え置きは意外だったが、内容を見てナルホドと納得した。科学者に「期待感」は無意味で、「納得できる事実」が存在しなければ評価しないのだ。(発表原文 PDF)

1月28日(日本時間)に発表された 2021年版「終末時計」は「100秒に据え置き」だった。「諸悪の根源」氏が退場し、パリ協定復帰、米ソ戦略兵器削減条約延長が報じられ、核兵器禁止条約が発効し、コロナワクチン接種も始まった。時計の針が少し戻るのではと期待していたので、据え置きは意外だったが、内容を見てナルホドと納得した。科学者に「期待感」は無意味で、「納得できる事実」が存在しなければ評価しないのだ。(発表原文 PDF)

発表の表題は "This is your COVID wake-up call"、「ぼーっと生きてんじゃねーよ !」(Don't sleep through life!) とコロナに一喝されたのだ。地球規模の生命の危機に初動を誤り無為無策だった政府・関係機関、それらに引きずられていた我々が、更に深刻な核戦争や気候変動の脅威とはたして戦えるのだろうか? 前向きの動きは見え始めたが、まだ何も進展していない。コロナの一喝で目を覚まして行動を起さないと、人類滅亡はそう遠くないぞ、という警鐘である。その為のアクションの提言が記者会見資料(小生抄訳)に要約されている。

トランプ氏の悪口を言い続けてきたが、これで終りにしたい。ワシントンポスト紙(1/20付)はトランプ氏が在任中に発した「虚言」が3万件を超えたと報じた。ナチスの宣伝相ゲッペルスは、「ウソも百回言えば真実になる」とヒトラーの演説を指南したと言われるが、トランプ氏は「ウソ3万回」で7千万人の「親衛隊」を熱狂させたのだ。彼の虚言は「考え抜いた戦略的なウソ」というより「口から出まかせの罵詈雑言」に聞こえるが、お笑い芸人ならともかく、超大国の大統領がそれで世界を振り回したのだから罪は軽くない。「景気が良くなったのだから優れた大統領」と言う人もいるが、良くなったのは「株価」だけで、オハイオの溶鉱炉に火が入ったわけでもデトロイトの自動車工場が再稼働したわけでもない。株価と実態経済が乖離すれば「恐慌」を招くのが資本主義の法則で、既に臨界を越えた気配がある。

彼の最後にして最悪の虚言が「不正選挙」だった。公正な選挙は民主主義の基盤で、国家元首がそれを「インチキ」と決めつけること自体が自己撞着だが、あげくの果てに自分の「虚言演説」に酔って「国会デモ」をけしかけた。それが「国会乱入」の引き金になると想像出来なかったのか、あるいは「乱入させて逆転勝利」を本気で念じたのかは知らぬが、結果として、乱入が起きたことで多くの米国民がハッと我に返り、トランプ氏の幻影を掻き消したのではないか。就任式当日に武装集団の襲撃が予告されて戒厳状態になったが、デモ会場に現れた支持者は一人だったとか。拍子抜けと言ったら不謹慎だが、魔法が解けたように何事もなく、無事に政権交代が済んだことは、とりあえず目出度い。

新大統領が就任演説の冒頭で「民主主義はこわれやすい」( Democracy is fragile.) と言ったのが印象的だった。民主主義に「ウソ」は禁じ手で、政治家は1回の「ウソ」でも致命傷になる(ニクソン、クリントン弾劾など)。そのアメリカ合衆国大統領が「ウソ3万回」で国を(世界を)牛耳ってきたのだ。与党共和党の中にも大統領の言動を是としない議員がいた筈だが、声を上げたのは、国会乱入でトランプ氏の「アウト!」が確定した後だった。それまでは「怖くて何も言えなかった」という。つまり、アメリカ合衆国は独裁・恐怖政治の国になっていたのだ。それが革命でもクーデターでもなく、民主主義システムの中で起きたことに大きな危惧を覚える。

民主主義では面倒な手順と手間と試行錯誤がシステムの一部で、これが暴走を防ぐ仕掛けになっている。ある意味非効率だが、「独裁政治よりマシ」とされてきたのは、民主主義が「より多くの人が自由で幸福に暮らせるシステム」と考えられたからだろう。逆に見れば、不自由で不幸な社会では面倒で非効率な民主主義は説得力を持たず、「早く何とかしてくれ!」と叫びが上がる。自由で幸福だった欧米では民主主義が成立していたが、「自由」と「幸福」が感じられなくなれば、「強いリーダーシップで現状打破」を標榜する「ポピュリスト」が台頭するのは、必然かもしれない。

だが、「強いリーダー」が「世の為・人の為に私を滅して働く人」であることは稀で、権力・利権の亡者が羊の皮を脱ぎ捨てれば、自由と幸福は更に遠のき、その先に「戦争」があることは近代史が示している。米国はこの度は辛うじて踏みとどまったが、国力が衰えれば国民の不平不満が高まるのは必然で、混迷は更に深まるだろう。一時代前の政治スタイルが染みついた老政治家が「狂ってしまった米国」の進路を変えられるだろうか? 新政権の中から若く清新なリーダーが輩出することを期待するしかない。

ボクの写真遍歴シリーズ: 写真事始め(1953~57) 写真遍歴‐2(66~86) 写真遍歴-3(86~94)

ダラス駐在時代(1990-95)のことを写真遍歴‐3に書いたが、本稿はその追加・補足である。

駐在員が住む都市には大なり小なり日本人会がある(商工会と名乗る所もある)。主たる役割は日本人学校・補習校の運営で、大使館・領事館の連絡窓口の役割を担うこともあり、日本関連の行事や会員親睦(新年会、ゴルフなど)の推進役でもある。日本人学校は週5日制で日本の学校と同じ授業を行う。補習校は土曜日だけで国語の授業が中心だが、補習校にも文科省が校長や教員を派遣している(ダラスは補習校)。

ダラス日本人会は企業の駐在員に加え個人事業者や移民も参加する団体で、94年度は80社、451世帯を擁していた。理事企業31社から役員13名を選出し、会長、副会長は古株の6社が回り持ちで務めていた。1994年度は当社が会長を努める順番で、その役目が小生にまわってきた。社交的とは言えない小生には不向きな役目だが、順番と言われれば逃げようがない。

会長と言っても特に職務があるわけではない。補習校は文科省派遣の校長と副校長が地域在住の教職経験者の先生を統括し、運営支援は教育部会がチームであたる。行事も夫々の部会長が仕切るので、会長の役目は役員会出席と行事の挨拶ぐらいしかないが、補習校の「会長挨拶」にはマイッた。職場で「訓示」は出来ても、幼稚園児から高校生まで400名の児童生徒を前に、どんな話題をどんな言葉で話せばよいか途方にくれた。多種多様な業界の駐在員や現地に定住した日系人との交流で学ぶものは多かったが、何事もなく任期が過ぎるように最小限のことしかしなかったという反省が残った。

ダラスには日米協会(Japan America Society of Dallas)もあり、日本人会長は自動的に副会長に就任する。米国側のメンバーは日本と取引のある企業の他、つきあいで加入させられた企業や個人も多いように見受けられた。在任中に2度パーテイに顔を出しただけで、「ダラス名誉市民」の称号とメダルを頂戴したのは申しわけなかった(タキシードを買うハメになったが)。

在任中の95年1月17日に阪神淡路大震災が起きた。現地のテレビニュースでは日本が全滅したように見えた。日本人会に関西の企業や出身者も多かったが、日本人会に出来ることはない。せめて正確な情報を共有しようと、役員が集まって手持ちの情報を出し合った。一般市民から義援金の申し出もあったが、法人格のない日本人会は窓口になれず、お断りするしかなかったのは今も遺憾に思う。

ダラスでは秋に「日本祭り」(Japan Festival)が行われる。主催は新聞社と記憶するが、日本人会はアトラクションを担当し、大手企業が縁日風のブースを設ける。日本人会で人数が多かったのは電機メーカーで、夫々50名、40名、30名、20名規模の駐在員が居た。30代の若手が多いので人手の動員に苦労はない。職場は違っても補習校の送り迎えや行事で付き合う仲間で、チームワークの心配は無要。ここでも会長の出る幕はなかった。

ダラスでは秋に「日本祭り」(Japan Festival)が行われる。主催は新聞社と記憶するが、日本人会はアトラクションを担当し、大手企業が縁日風のブースを設ける。日本人会で人数が多かったのは電機メーカーで、夫々50名、40名、30名、20名規模の駐在員が居た。30代の若手が多いので人手の動員に苦労はない。職場は違っても補習校の送り迎えや行事で付き合う仲間で、チームワークの心配は無要。ここでも会長の出る幕はなかった。

こんな時のスナップ撮影に一眼レフは大げさで、出張でカバンに忍ばせるバカチョンで撮った。この頃持っていたバカチョンが何だったか思い出せないが、1979年にオリンパスが「カプセルカメラ」の愛称で売り出した「XA」を、型落ちで安く買ったような気がする。

|

|

| 和太鼓のグループは農場の納屋の練習場で技を鍛えている。 | 尺八の名手はイベントの度に出演してくれた。 |

|

|

| 大人気の金魚すくいが。庭の池で養殖している人から提供された。 | ぬいぐるみを着ての相撲も結構人気。 |

世界を制覇した日本の工業製品は少なくない。その多くは韓国や中国製にとって代られたが、カメラは今も日本の独壇場で、ドイツの有名ブランド品も、実は日本の知る人ぞ知る専門メーカーが地方の工場で作っていたりする。日本ブランドのカメラは殆どが中国やタイの工場製になってしまったが、設計と製造技術は日本メーカーの管理下にある筈だ。

国産の35mmカメラの歴史は、戦後すぐ登場したドイツ製ライカの追っかけモデルに始まる。外観がライカそっくり、機能もライカが目標だったと聞く。新聞社のカメラマンなど、ライカユーザーに乗り換えてもらえるように頑張ったのだろう。50年代半ばになると、ライカとの競合を避けて「一眼レフ」の開発に各社しのぎを削る。1957年に旭光学がペンタ(5角)プリズムとクイックリターンミラーを使った「アサヒペンタックス」を完成させ、その構造が一眼レフの標準になった。この時代の「全手動」一眼レフを「第1世代」とすると、小生が1966年に買ったオリンパス・ペンF (遍歴-2)は、ハーフサイズで構造が少し違うが、第1世代最終期の一眼レフに入れて良いだろう。

第2世代は70年代に普及した「自動露出」の一眼レフである。露出の自動化は60年代に流行した押せば写る「バカチョン」が先行していた。一眼レフの自動化が遅れたのは、バカチョンの制御はアバウトでもOKだったが、一眼レフでは精密な制御を要求され、且つ露出の測定を撮影用のレンズでする仕組みが結構面倒だったためだろう。

「露出」は、フィルムに塗布した銀塩の感光剤に照射する光の量(明るさ)を、シャッター速度と絞り(f値=レンズの開口径/焦点距離)の組み合わせで決める(例: 1/250秒、f6.3)。人間の視覚は脳が感度を自動調節するので、暗くても明るくても見えるが、感光剤は光量に比例して化学反応するので、露出が最適値を外れると真っ暗になったり真っ白になったりする。ネガフィルム(プリント用)は適正露出に巾があり、プリント時にも再調整が可能だが、ポジフィルム(スライドフィルム)は、露出が少しズレただけで印象が大きく違って写る。この為、見た目に近い写真を撮るには精密な露出が必要になる。(逆に、故意にズラして印象を強調する「露出補正」のワザもある。)

「露出計」(右写真)は、被写体が反射した光の明るさを測定し、シャッター速度と絞り値を計算するツールで、撮影者は露出計が示す値を参考に、カメラのシャッター速度と絞り値のダイヤルを回して露出を設定する。「参考に」と書いたのは、露出計が測定した光とカメラのレンズを通過してフィルムに達する光は別もので、周辺光も影響するため、最適露出は露出計の値を参考に、「経験と勘」で決めるしかない。「露出」は奥が深く、写真撮影のワザのキモと言ってよい。

第2世代の一眼レフは、①シャッターボタンを押すと、②撮影用レンズを通過した光の明るさをセンサーが測定し、③リアルタイムで露出値を決め、④ピントグラスに向いていたミラーを跳ね上げてフィルムへの光路を開け、⑤絞りを作動させ、⑥シャッターを開いてフィルムに露光する。従って露出は正確で且つ熟練を要しない(高価な露出計も不要)。露出値を前後にずらして印象が違う写真を3枚連続して撮る「ブラケティング」の機能もあり、「芸術写真」が撮れるチャンスが増える(フィルムを3倍消費するが)。

一眼レフの「自動化」に残された課題は「焦点合わせ」だった。これもバカチョンには以前からあった機能だが、一眼レフの自動焦点化が遅れた事情は、自動露出と同様、構造上の制約と精密な制御を要した為だろう。自動焦点を商品レベルで完成させたのは1985年発売の「ミノルタ α-7000」で、この方式(位相差検出AF)が第3世代の標準になった。フィルムの自動巻上げと撮影後の自動巻戻しも標準になり、これで一眼レフの「バカチョン化」が完成した。

当時小生が持っていた ペンタックスME と ニコンF3 は第2世代で、焦点合わせは手動だったが、不便は感じていなかった。ピントグラスのボヤケた像をレンズの焦点リングを回してピシッと合わせる操作は、「撮るぞ!」の気分を盛り上げる。1枚撮ってレバーをカシャッと回してフィルムを巻き上げる動作も、「撮ったぞ!」の達成感を呼ぶ。1本撮り終って自動で巻戻されても、裏蓋を開いてフィルムを交換する作業は手でやるしかない。それよりも、自動化のモーターが電池を食い、肝心な時に電池切れでカメラが頓死して、二度とないシャッターチャンスを逃す方が不都合なのだ。そんなこんなで第3世代の新機能には魅力を感じていなかったが、それでも「もっといいカメラが欲しい」と思ったのは、小生に「写真家気分」が生じていたのだろう。

白状すると、Nikonのフラッグシップ機でプロ用の「N-4」( F-4の海外モデル )を買うつもりでダラスのカメラ屋を訪れた。店主が「写真が仕事か」と聞くので「趣味でたまに撮っている」と答えると、「それならこっちの方が良い」と「N-90」を出してくれた。「値段は F-4 の半分だが機能は同じ、趣味でたまに撮るならこれで十分」という。ウブなシロウトに高額商品を売りつけるのがフツーの商売道だが、テキサスにはこんな気質の店主もいた。

白状すると、Nikonのフラッグシップ機でプロ用の「N-4」( F-4の海外モデル )を買うつもりでダラスのカメラ屋を訪れた。店主が「写真が仕事か」と聞くので「趣味でたまに撮っている」と答えると、「それならこっちの方が良い」と「N-90」を出してくれた。「値段は F-4 の半分だが機能は同じ、趣味でたまに撮るならこれで十分」という。ウブなシロウトに高額商品を売りつけるのがフツーの商売道だが、テキサスにはこんな気質の店主もいた。

レンズは何を持っているか聞かれ、遍歴ー3に書いた「格安の互換レンズ」を言うと、N-4の予算の残りで Nikon の純正レンズを買いなさいと薦める。安い互換レンズは「Cheap」(安かろう悪かろう)だが、メーカーの純正レンズは高くてもそれだけの「Value」(価値)がある。プロ用高性能(高価)レンズはアマチュアには無意味で、純正のアマチュア用広角ズームと望遠ズームをペアで揃えてもまだおつりが出ると言われ、納得して買った。

ちなみに、現在のNikon のデジタル一眼レフ(ボデイのみ)の「松・竹・梅」をアマゾン値段で比べると、プロ用 D5 が72万円、ハイアマチュア用 D850 は32万円、一般用 D7500 は10万円である(フィルム用の一眼レフはデジタル一眼レフのほぼ半額だった)。同様に望遠ズーム(70-200mm)の松竹梅を比べると、純正プロ用が37万円、純正一般用は10万円、他社製互換レンズは3万円(粗悪品ではない)で、値段の違いを実感していただけるだろう。

今思うに、あの時の店主のアドバイスが、その後の小生の「カメラ遍歴」に効き続けている。プロ用カメラ(本体)は耐久性が特長で30万回の撮影に耐えると言われるが、せいぜい数万回のアマチュアには「ネコに小判」。プロ用レンズは設計値では収差(歪みやボケ)が少ないが、作品の出来栄えの違いは「そう言われてみれば…」程度で、アマチュアの写真展作品にはポピュラーなレンズで十分なのだ。「格安互換レンズ」はアルバムに貼る写真には十分でも、大きく伸ばすと収差がはっきり表れて、写真展に出すのは恥ずかしい。

N-90 は2003年にフィルムをやめてデジタルに転換するまで使い続けた。単3電池を4本入れたボデイは嵩張ってズッシリ重いが、大きなレンズを付けるとバランスが良く安定感があった。あちこちハードな旅にお供させ、何度もぶつけたり落としたりしてレンズは2本とも壊してしまったが、本体は傷だらけになっても最後まで働いてくれた。2007年に処分したが、海外モデルだったこともあって「ジャンク」(がらくた)扱いになった。

駐在員の派遣期間に決まったルールはなかったが、4年がひとつの目途だった。小生の2度目の駐在も4年が過ぎ、後任人事の噂がそれとなく聞こえてきた。帰国すればすぐ定年で米国とも縁が切れる。全50州を踏破していたが、まだ行ってない名所がいくつかあった。中でもイエローストーンはぜひ見ておきたい、どうせ行くなら紅葉の季節に、と思ったのは「写真」が念頭にあったからで、夏休みを9月末まで持ち越し、公園内の宿泊施設が冬季休業になるギリギリのタイミングで出かけた。

ダラスからソルトレイク経由でモンタナ州都のヘレナに飛び、先ず「グレィシャー国立公園」を訪れる。グレィシャーは「氷河」で、カナデイアン・ロッキー国立公園の南に連なる山岳地帯である。国境を跨いだ二つの国立公園は「ウォータートン・グレィシャー国際平和自然公園」と総称され、ユネスコ自然遺産に登録されている。

詳しくは50州雑記帳「アイダホ・モンタナ」篇をご覧いただきたい。

|

|

| カナダとの国境線は伐採された防火帯で、塀やバリケードは無い。 | 公園の名になった「氷河」は殆ど残っていない。 |

|

|

| ローガン峠の氷河湖「ヒドゥン・レイク」 | 分水嶺にカラ松の紅葉が広がる。 |

グレィシャーで2泊、移動途中のヘレナで1泊してイエローストーン国立公園に入り、有名なオールドフェイスフル・インに3泊した。1年前の予約受付と同時に満杯になると聞くが、休業直前に空室があったのはラッキーだった。

米国は全て「民営・自由競争」がルールだが、国立公園だけは「国営・国家統制」である。公園内の管理・警備の職員は連邦政府の公務員、宿舎や売店等の施設は全て国有で、運営は入札で民間業者に委託するが、宿泊料金、酒代は勿論、ガソリン、ホットドッグ、絵葉書、チューインガムに至るまで全て「公定価格」なのだ。国立公園で「自由経済」を許せばアッという間に環境破壊され価値を失うと考え、クラシックな「社会主義体制」を頑固に守り通してきた。米国は百年前から新自由主義の欠陥を認識していたのである。米国の国立公園の徹底した国家管理に比べると、日本の国立公園保護には一貫した思想が感じられず、その場その場で適当に民間に丸投げしているように見える。

イエローストーン訪問記は50州雑記帳「ワイオミング」篇をご覧ください。

|

|

| オールドフェイスフル噴泉。左の三角屋根が宿舎。 | 噴泉は全て「かけ流し」で川に放流され、「温泉施設」は皆無。 |

|

|

| 熱泉プールはバクテリアで不思議に彩られている。雷雲が不気味。 | イエローストーンの名前の元になった黄色い岩と滝。 |

イエローストーンを撮ったのは97年に友山クラブに入会する3年前で、まだ写真の勉強をしていなかったが、この旅を契機に、シロウトなりに構図や露出を考えて撮るようになった。カメラは新調したN-90と中古F-3の二刀流で、N-90は風景撮影用にスライドフィルムを入れ、F-3はネガフィルムを入れて人物とスナップを撮った。早朝・夕方の撮影用にチャチな三脚も買った(朝夕はシャッター速度が遅くなってブレが生じる)。

99年当時は大阪に単身赴任中で、毎月の例会に出席できなかったが、年2回の写真展には参加し、週末に上京して会場当番も務めた。写真展の出展は、自選の候補作7点を提出し、先生が出展作品2~3点を選ぶ。先生がその作品のどこが良く、選外作は何がマズかったか具体的に解説し、作品にタイトルを付け、作品毎にプリント業者に指示するメモを付ける(トリミング、この部分を焼き込む、等々)。先生がヨシとした根拠、ダメとした理由、プリントの焼き方、タイトルの付け方など、写真展は中味の濃い勉強の場だった。

|

「オールド・フェイスフル」はイエローストーンを象徴する大噴泉で、「律儀な爺さん」の名のとおり、90分毎に数分間、熱泉を高く噴き上げる。見物人が噴泉を囲んで待機するので、良い角度から撮るには、前もって撮影スポットを決めてその場所に陣取っていなければならない。 右は日没直前の噴出を撮った作品で、上が切れてしまったが、これはこれで勢いが天に突き抜ける感じが出たと思う。 薄暗かったので、フィルムは感度が高い「コダクローム-200」を使った。このフィルムは赤色の再現性に優れると言われ、その特性がうまく現れたと思う。 この作品を見て「地球のエネルギーを感じる」と言って買い上げて下さったお客様がいた。アマチュアの作品が会場で売れることは滅多になく、天にも昇る気分になり、何よりの励みになる。(値段はプリント代+額装代の実費で、売れても儲かるわけではない。) |

「オールド・フェイスフル(巨大間欠泉)」 Nikon N-90、 Nikon 35-80mmズーム、Kodachrome-200 |

|

|

「ティーカップ(小さな噴泉)」 Nikon N-90、 Nikon 35-80mm、 Fujichrome-100 |

|

日本の会社員の「モーレツ」ぶりが海外から批判を浴び、「ゆとり」の演出が求められる時代になっていた。その一環かどうかは知らぬが、勤続30年で強制的に2週間の休暇を取らせる制度が出来、夫婦で海外旅行に行けと補助金が付いた。大卒で入社した社員が30年勤続すると55才定年は目の前で、「ご苦労さん」の意味もあるだろうが、「お前さんが2週間居なくても仕事は回る、もう居なくてイイ」と、肩を叩かれたような気がしないでもない。

まだ南米を訪れたことがなかった。どうせなら南米大陸の突端まで行ってみたい。知り合いの旅行会社に調べてもらうと、ツアーはなく、個人旅行はスペイン語が出来ないとムリという。代わりにこんなツアーもあると、極地クルーズのパンフレットをくれた。米国の極地ツアー専門の会社がロシアの砕氷船を乗組員込みでチャーターし、南極圏と北極圏のクルーズを募集している。南極の夏シーズンにツアーが3件あり、料金は1人4千ドル~とある。会社がくれる補助金では到底足りないが、パンフレットの極地の写真に心が動いた。

予約状況を聞いてもらうと、クリスマスを挟んで南極半島を巡る12日間のツアーに空きがあった。船長室の下のスイート船室で、料金は2人で1万6千ドル。こりゃムリだと思ったが、考え直した。30年いろいろあったが辞めずに働いてひと区切りついたのだ。キツイ出費だが新車を買ったと思えばいい。集合・解散地のチリ・サンチャゴ往復は、捨てるほど貯まったマイレージを使ってビジネスクラスで飛ぶことにした。

カメラは「二刀流」が揃っているが、フィルムは南極で売っていない。何を何本持って行くか悩んだ末、フジのスライド30本、コダックの高感度スライド10本、コダックのネガ20本を荷物に入れた。スライド1,440枚分、プリント720枚分である。(クルーズを終えてウスアイア上陸時にピッタリ使いきり、帰途のサンチャゴで撮るスライドフィルムを売る店を探すのに苦労した。)

砕氷船の乗船地はフォークランド島だった。あの紛争があった絶海の孤島で、行ったことがある日本人は少ないと思う。 詳細はフォークランド諸島をご覧いただきたい。

|

|

| 空港からスタンレーへの道路の両脇は地雷原のまま。 | スタンレーの市街中心部。 |

|

|

| ウェストアイランド。 | イワトビペンギンの親子 |

その後あちこち旅行したが、どの旅行が一番良かったか聞かれると「南極半島クルーズ!」、何が良かったか問われれば「メシが美味かった!」と答えている。「☆」の付くレストランや料亭と無縁だった小生に「美食」を云々する資格はないが、あんなに美味いメシを12日連続で食ったら、忘れられない思い出になる。

豪華客船の食事はスゴイと聞いていたが、我々が乗るのは「ロシアの砕氷船」だ。「石のような黒パン」を予想して日本食のレトルトを荷物に詰めたが、杞憂だった。オーストリア人のシェフ2人とパン焼き職人が、手が込んで味も奥深く見た目も美しいヨーロッパ料理を三食供し、ロシア娘のウェイトレスも一生懸命務めてくれた。

船体を揺らせて氷を砕く砕氷船は船底が丸く、揺れ止めのフィンがない。「吠えるドレーク海峡」を通過する25時間は1万トンの巨体を前後左右に身もだえする。ベッドから転げ落ちるほど揺れると船酔いせずにハラが空く。食堂のテーブルと椅子をロ―プで床に繋ぎ、皿が滑り落ちないようにテーブルクロスを湿らせ、コーヒーはカップの半分しか注がないが、それでもフルコースの食事が出て、客はテーブルにしがみついて食べる。

南極クルーズの面白さはもちろん「メシ」だけではない。ペンギンやあざらしも面白いが、極地ならではの氷海の景観が忘れがたい。南極クルーズの船は客船を改造した「耐氷船」が一般的で、氷海は航行出来ない。本当に南極らしい景観を見るには「砕氷船」に乗るしかなく、我々が乗ったロシア砕氷船クルーズは今もあるが、料金は当時の3倍だ。25年前に思い切った旅をして本当に良かったと思う。旅のレポートは南極半島のページをご覧ください。

|

|

| 吠えるドレーク海峡。7階船室の窓もしぶきを浴びる。 | ラミエ海峡の絶景 |

|

|

| テーブル氷山にヘリで上陸、周辺の眺め(ヘリで上陸) | 白夜の観光フライト。 |

|

|

| 南極圏のデテイル島に上陸、ペンギンが歓迎。 | ゾウアザラシがペンギンの生活圏に越境。 |

1995年6月に駐在を終えて帰国、関連会社出向の辞令をもらった。多忙だったが休暇はとれ、海外の旅で写真展の作品も撮ったが、2000年から2年間は業務の事情で禁足状態になった。写真展のネタが切れ、苦し紛れに7年前の南極クルーズの写真を出した。

12日間のクルーズで約1500枚のスライドを撮ったが、「作品」になったのはこの3点。労多くして益少ないことを俗に「千三つ」と言うが、プロ写真家の世界にも「千枚撮って売り物になるのは3枚」の伝説があると聞く。ヘボなアマチュアの小生も、撮影枚数と写真展に出した作品数の比率は、だいたいそんなものである。

「南極半島の山」 Nikon N-90、75-300mm Fujichrome-100 |

「ゼンツーペンギンのランデブー」 Nikon N-90、75-300mm Fujichrome-100 |

「ボートピ-プル?」 Nikon N-90、75-300㎜、Fujichrome-100 |

南極圏(南緯66度33分)を越えたからには北極圏も越えたくなる。アラスカ最北端のバロー岬は北緯71度23分だが、すぐ近くの人口4千のバローに1日2便の定期便が飛んでいる。探検隊でなくても行けるのだ。その話を職場の同僚にすると、それなら行こうという。南極クルーズでお世話になった旅行会社に手配を頼むと、社長(女性)が「私も行く!」。そんなわけで「もの好き3人組」が酷寒の2月に北極圏を訪れ、帰途にフェアバンクス郊外のツェーナ温泉でオーロラも見た。

マイナス40度はカナダで経験済みで、人間は防寒服があればすぐには死なないが、車はエンジンが冷えたら春まで動かない。酷寒地の駐車場にエンジンを電熱で保温する電源ポールが立っているが(右写真)、バロー岬には電源がなく、レンタカー屋に「エンジンを回しっぱなしに。切ったら死ぬぞ!」と脅かされた(オンボロ四駆トラックだったが)。カメラも15分で凍死するので、懐で温めながら撮る。冷えきったカメラをうっかり室内に持ち込むと、内部まで結露して水没と同じ状態になり、分解修理に出すハメになる。旅の詳細は米国50州雑記帳「アラスカ」をご覧ください。

マイナス40度はカナダで経験済みで、人間は防寒服があればすぐには死なないが、車はエンジンが冷えたら春まで動かない。酷寒地の駐車場にエンジンを電熱で保温する電源ポールが立っているが(右写真)、バロー岬には電源がなく、レンタカー屋に「エンジンを回しっぱなしに。切ったら死ぬぞ!」と脅かされた(オンボロ四駆トラックだったが)。カメラも15分で凍死するので、懐で温めながら撮る。冷えきったカメラをうっかり室内に持ち込むと、内部まで結露して水没と同じ状態になり、分解修理に出すハメになる。旅の詳細は米国50州雑記帳「アラスカ」をご覧ください。

|

|

| 朝10時過ぎの日の出。デッドホース空港で。 | バローの観光案内所は凍り付いていた。 |

|

|

| バロー岬 | バローのホテルの窓から。バスは春まで動かない。 |

|

|

| チェーナ温泉、-40℃の露天風呂 | 淡いオーロラが現れた。 |

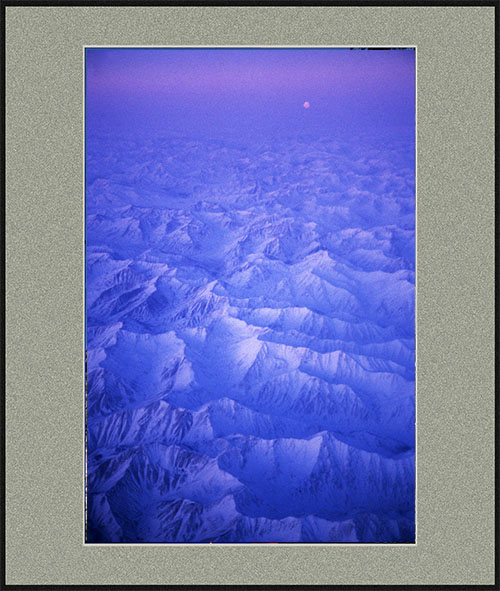

友山クラブの写真展は「山岳写真」がメインだが、旅先で撮った「珍しい風物」や「素朴な暮らし」もOKだった。99年の写真展で「アラスカ上空で撮ったのですが…」とおそるおそる提出すると、先生が「フツウの人なら撮ろうとは思わないところで、本当によく撮った!」と、言外に「だからシロウトは怖い」を臭わせて褒めてくれた。スライドフィルムの感度はISO-400が限度で、日の出前の風景撮影はシャッター速度が10秒以上かかる。ガッチリした三脚に固定して撮るのが常識で、飛行機の窓から手持ちで「月明りの景色」を撮るのは、よほどモノを知らないシロウトなのだ。

2月の北極圏は、朝10時頃に太陽が南の地平線に顔を出し、地平線をなめるように西に移動して3時頃に沈む。 フェアバンクスを朝8時に離陸したアラスカ航空のB737貨客機(機体の前半分が貨物室)は、まだ暗いユーコン川とブルックス山脈の上空を北に飛び、中間地の石油基地プルードベイ(空港名はDead Horse)に向かう。 眼下に北極圏の雪景色が見えた。客室最後部の壁にしっかり体を押し付け、カメラが動かないように両腕を固め、シャッターを B に設定し(B=バルブ、ボタンを押している間シャッターが開く)、息を止めてシャッターを押し、頭の中で1,2,3…と数える。約5秒、10秒、15秒…の数枚を撮った。 フィルム写真は現像するまで結果が分からない。この作品のシャッター速度は15秒くらいだったと思うが、西の空に残る月もシッカリ写っていた。「シロウトのマグレ当たり」と言うしかない。

|

「ブルックス山脈」 Nikon N-90, 28-200mm Fujichrome-400 |

「ユーコン川」 Nikon N-90、28-200mm、Fujichrome-400 |

|

1995年6月に米国駐在を終え、離任して出社までの1週間の休暇を、思い入れのあるオレゴンのドライブで過ごした。偶々長女が次の進学先を探していた時で、オレゴンの学校を見たいと言うので(結局ペンシルバニアの学校に決めたが)、思いがけず「父娘の旅」になった。小生のオレゴンへの思い入れは50州雑記帳「ワシントン・オレゴン」篇に書いたが、今も「オレゴンで暮らしてみたかった」と思うことがある。

|

|

| オレゴン州都セーラムの州議事堂。 | クレーターレイク国立公園 |

|

|

| 遠浅のオレゴン・コースト | オリンピック国立公園(ワシントン州)温帯雨林の巨木 |

2003年春の写真展も作品に窮し、8年前のオレゴンの旧作を出した。オレゴンには日本に似た風景がある。州都ポートランドの近くに聳える「フッド山」は「オレゴン富士」と呼ばれ、内陸の「クレイター・レイク」は「摩周湖」にそっくり、「オレゴンコースト」も「親不知」を彷彿させる。出展作品はその3点セットになった。「摩周湖」と「親不知」は95年の旅で撮っただが、「富士山」は93年秋に「松茸狩り」に行った時に中腹の道路終点から撮ったもの。そう、オレゴンでは「松茸」も採れるのだ。

「フッド山(オレゴン富士3421m)」 Nikon F-3 35-70mm Fujichrome-100 |

「クレーターレイク」 Nikon N-90 28-200mm Fujichrome-100 |

「オレゴンコースト」 Nikon N-90 28-200㎜ |